22.06.07

30 июня - десять лет со дня смерти Гавриила Троепольского

В таланте выдающегося русского писателя Г.Н.Троепольского десятки творческих граней.

Сатирик? Да. Его знаменитые "Из записок агронома" прорвали "плотину" замалчивания отрицательных типов в советское время. Первым его на сатирическом поприще поддержал и напечатал великий А.Т.Твардовский. Сатирические рассказы, написанные писателем в сталинские годы, были напечатаны в мартовском номере "Нового мира" 1953 года. А после выхода первой книги Троепольского в 1954 г. вечную жизнь обрели его герои Никишка Болтушок, Гришка Хват, Прохор семнадцатый, Игнат с балалайкой и другие.

Троепольский - поэт? Да. Он и на самом деле всю жизнь писал стихи для себя и никогда их не публиковал. И только в годы перестройки одну поэму напечатал в "Коммуне". А ритмические отступления в прозе можно найти во многих его повестях и рассказах.

Троепольский - публицист? Да. Его статья "О реках, почвах и прочем", увидевшая свет в "Новом мире", и поныне сохраняет свою актуальность. Это один из лучших образцов публицистической литературы. Статья покоряет полным знанием предмета, внимательным отношением к народу, как к хозяину земли, рек и лесов. К тому же стоит сказать, что в областные и районные газеты он стал писать в 1927 году.

Троепольский - прозаик? Да. Свои взгляды на коллективизацию он обосновал в романе "Чернозем". Сатирическая повесть "Кандидат наук", о которой Твардовский написал: "Вещь написана с жаром, гневом", высмеяла людей, связанных с сельским хозяйством, но ничего не делающих для его развития. Доброжелательно была встречена читателями лирическая повесть "В камышах", рассказавшая о судьбах людей деревни. И, наконец, великая повесть "Белый Бим Черное ухо" (1971г.), удостоенная Государственной премии СССР и раз и навсегда разрушившая представление о Троепольском как писателе только сельской темы. Это произведение о том, как надо любить и беречь родных, друзей и товарищей, как надо уважительно относиться к животным, ко всей природе, нас окружающей.

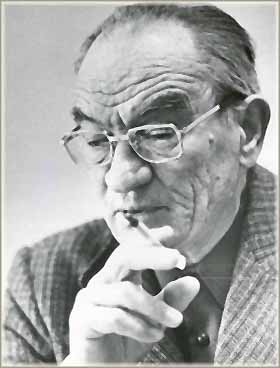

Личная встреча с Гавриилом Николаевичем состоялась в нашем издательстве, ему шел 78-й год. Первый его вопрос был об Острогожске, в котором Троепольский прожил 25 лет. Потом он спросил о своем друге, первом секретаре райкома партии Герое Социалистического Труда М.И.Мамонове. Интерес к этому человеку у писателя был, как я понял, не ради простого любопытства. Ему нравился крестьянский сын, его редкий характер, его жизненная позиция. Мамонов проработал первым секретарем в районе 30 лет. И, к счастью, власть не испортила его. Он навсегда остался скромным, доброжелательным человеком. Ушел секретарь на пенсию в 70 лет. Не стал переезжать в Воронеж, остался в Острогожске.

Потом у нас было немало коротких встреч, телефонных разговоров.

Задолго до 80-летия Троепольского я позвонил ему и спросил:

- Что будем издавать к юбилею?

Через несколько дней он зашел в издательство, посетовал на годы, сказал, что новый роман движется медленно, потом речь завел о перестройке, его, видимо, волновали проблемы земли, как, впрочем, и меня, человека сельского. Хорошо помнятся некоторые его суждения. Он говорил:

- Да, земля у нас принадлежит народу, и один из первых декретов советской власти был декрет о земле, раз и навсегда отменивший саму возможность частного землепользования. А когда началась коллективизация, земля, в сущности, оказалась без хозяина. Когда за что-то отвечают все, то спросить не с кого. Как агроном я знал, что земля, будучи народным достоянием, оставалась бесхозной, что с нее каждое сменявшееся руководство пыталось только выжать что можно, а там после, как говорится, хоть трава не расти.

Вот недавно я встречался с читателями в сельском клубе. На встрече присутствовало и местное, и районное руководство, а потом, после разговора, первые лица района поехали проводить меня. Уже стемнело. На границе, где кончились поля колхоза, "газик" наш свернул с дороги и въехал в какой-то заасфальтированный тупичок. Мы вышли из машины, чтобы пожать друг другу руки и распрощаться, и тут кто-то из районных руководителей сказал:

"Смотрите, какая силища у нашей земли, рвет асфальт и прорастает". Асфальт действительно был покрыт трещинами, и сквозь них густо лезла трава. "А если к этой земле да приложить руки", - сказал я, и хорошо помню, с каким удивлением и восхищением была воспринята эта реплика. Но ничего вразумительного никто не мог сказать, словно на само выражение "приложить руки" был наложен запрет и никто не смел нарушить его.

- Мне приходилось, - продолжал Гавриил Николаевич, - встречаться с другим равнодушным отношением к земле. С поля, с которого всегда брали только по 12-15 центнеров зерна с гектара, и радовались этому, стали затем собирать по 30 центнеров только оттого, что законопатили щели в комбайне. Что же получалось? Выходит, из года в год ровно половину урожая тут же рассеивали? Я видел поля после подобной уборки, когда случалось им невспаханными уходить под снег. Весной так бурно появлялись на них пшеничные всходы, что по плотности травостоя их можно было сравнить лишь с газонами в английских парках.

В конце разговора мы договорились, что к юбилею издадим роман "Чернозем".

Солидный том вышел за два месяца до 80-летия писателя. Гавриил Николаевич, как обычно, на авторском экземпляре оставил свой автограф.

Здоровье у "старика", как называли его писатели, было отменное. В 75 лет он сам ездил в Москву на легковой машине. Приезжал на ней же и в Острогожск, на заседание литературной группы.

Запомнился такой случай. После какого-то совещания писателей мы вышли на улицу Воронежа и пошли по проспекту. 83-летний человек шел с тростью не спеша, но уверенно. А потом вдруг сказал:

- Зайдем в кафе.

Мы выпили коньяка и разговорились. Я хотел после встречи проводить его до дома. Он отмахнулся:

- Обижаешь, молодой человек. Я много хожу пешком.

Вернувшись в издательство, я позвонил на квартиру.

Гавриил Николаевич спокойно ответил, что все нормально, читает свежие газеты...Анатолий Свиридов,

заслуженный работник культуры России.

Фото из архива автора.

© При перепечатке или цитировании материалов cайта ссылка на издания газетной группы "Коммуна" обязательна. При использовании материалов в интернете гиперссылка на www.kommuna.ru обязательна.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012