|

15.09.07

И воспарит дух мудрого поэта

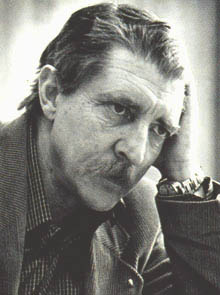

16 сентября исполняется сорок дней,

как не стало поэта Олега Шевченко

С Олегом Шевченко я познакомилась лет двадцать назад. В своей повести "Вокзал "Воронеж" я так написала об этом: "Помимо Владимира Яковлевича Евтушенко, главного редактора, с симпатией и участием ко мне отнеслись еще два человека в том большом длинном здании на улице Лизюкова, 2. В редакции газеты "Коммуна" это был Олег Федорович Шевченко, спасибо ему и дай ему Бог здоровья, а в издательстве - его жена, поэт Людмила Петровна Бахарева. Нет, особо со мной они не нянчились, но человеческое отношение к себе я чувствовала: внимание, уважение, доброту и расположение... Это было особенно ценно и незабываемо".

И вот человека не стало.

И я взялась за "Винительный падеж", последний сборник Олега Шевченко.

Книгу не всю прочитала, потому, что, начав читать, поняла, что это не простое чтение - сразу не пробежишь глазами и с лету всего глубинного смысла не постигнешь. И дойдя до его "Картинок с натуры", написала карандашом на 25-й странице: "Стихи его следует принимать как лекарство или зелье - дозированно!" А потом, пытаясь вернуть невозвратное или, по крайней мере, наверстать упущенное, взялась за книгу снова. Закладка лежала между 134-й и 135-й страницами, где напечатаны "Историческая притча" о Петре I и Обращение к "Господам генералам". Кто читал этот сборник, тот со мною согласится, что именно здесь проходит символическое деление книги на две части, ибо уже со следующего стиха поэт говорит о вечности: "Пора встречать прощальную зарю..."

И начинаешь искать особый смысл и в этих словах, и в простой закладке, оставленной для памяти, чтобы не сбиться с того, что прочитано, а что - еще нет. И поражаешься очередным открытиям, которые здесь явственно намечаются. Строка - начало особого, я бы сказала, предсмертного клича поэта. Здесь Олег Шевченко предвидит и предчувствует свою недальнюю уже гостью. По его биографическим меркам, казалось бы, еще рано говорить на эту горестную тему - не дряхлый же старец, всего-то 68 лет, еще фанфарный семидесятилетний юбилей впереди!

Должен был быть.

А тут эти слова в телефонной трубке: "В пятницу мы похоронили Олега Шевченко".

Закладка же, оставленная в книге для памяти, оказалась незримым водоразделом: пока поэт был жив, я читала его стихи о жизни, когда поэта не стало, стихи для чтения остались почти все о том, чего отменить нельзя ни для кого.

Как просто: был - и нету, покинул белый свет. И - совсем уж провидческое:

Мне скоро, давним слогом говоря,

Отчаливать от берега земного.

Наступит ночь. И прежняя заря

Передо мной не разгорится снова.

И где-нибудь за городом моим,

Поскольку места в городе не стало,

Я лягу в землю, тих и недвижим,

И надо мной друзья вздохнут устало. Свой "Винительный падеж", последнюю из тринадцати написанных им книг, Олег Шевченко составлял неспешно, вдумчиво, и каждый стих - повод к непростому размышлению о жизни. Умело же составленная книга - это сама по себе повесть о жизни поэта. "Стихи наших дней" - такой подзаголовок к сборнику сделал автор. Для меня это равнозначно формуле: "Жизнь наших дней". Очень удачное и многозначащее название у книги - "Винительный падеж". Не в грамматику родного языка здесь следует углубляться, а в смысловые формулы, заключенные в два эти слова. "Винительный" - вина, винить, обвинять, повиниться. "Падеж" здесь не грамматическая категория, а - падеж, падать, упадок.

Так кого же винит автор, и о каком упадке ведет речь? Коль это стихи наших дней, то, как и положено настоящему поэту, Олег Шевченко становится современным летописцем. Но не как сторонний наблюдатель - тогда бы стихи были просто стихами, не объединенные никакой идеей, и тогда бы не получилось такой гармонично составленной книги, - а как непосредственный ее участник. Кто знает судьбу поэта, то удивится: как же он, почти не ходящий уже несколько лет, больной, мог участвовать в жизни наших дней?! И тогда понимаешь, что душа поэта, синонимичная его совести, становится тем мощнейшим фильтром, сквозь который поэт пропускает "эти дни", запечатлевает их в своей книге.

Вопросов - тьма. И нет на них ответа.

Есть высь, что без ступеней, без перил.

И вновь идет сраженье тьмы и света. Поэт отсчитывает жизненные сроки, ставит вехи на какие-то свои личные рубежи: "Жизнь, до чего ж ты поспешная, тебя обозначили вешками и те, кто вешает, и те, кого вешают". И вехи эти, как ни смотри, а выплывают из Реки Памяти, Реки Времени, куда в конечном итоге, как говорит поэт, все мы "впадаем". И в этих его размышлениях нет еще той предсмертной тоски, которая примерно с середины книги делит ее на две части: день и ночь, свет и тьма, жизнь и смерть. Еще поэт надеется:

Трудно поверить, а все-таки верится

в добрую сказку, в счастливый черед:

все перемелется, все переменится,

разум воскреснет, а солнце взойдет. И его представления о жизненном пути поэта, о его бремени и кресте ясны и четки:

Так неси этот крест до последней поры,

до могильной норы дотащи и приемли его,

как приемлют дары, и пощады себе не ищи. Это о вечном, о посмертном.

Так винит ли кого Олег Шевченко в своем "Винительном падеже"?

Боже мой, как себя мы не любим!

Как нас тянет и тянет ко дну!

Век за веком мы рубим и рубим

и себя, и судьбу, и страну. А может, поэт на самое святое покушается в своих порицаниях?

Россия-мать! Ты - мачеха для многих

ни капли не повинных сыновей.

Пошто ты нас, болезных и убогих,

лишила злобно милости своей? Но так ли виновна Россия перед своими "болезными и убогими"? Не сами ли мы в том виноваты, что Родина становится мачехой?

Скажи, зачем в ответ на ложь кричишь:

- Спасите наши души! -

коль сам ты сызмала живешь

с лапшой, навешанной на уши? Или:

Вы скажете: "Не любишь свой народ".

Отвечу вам: себя я ненавижу! Поэт и сам винится, сам судит себя, что не смог свои благие намерения воплотить. А с ним и мы думаем о своих крылатых планах, становящихся со временем мерой нашей состоятельности.

Я прожил жизнь ни хорошо, ни худо,

но грел в душе желание одно:

чтобы прилюдно совершил я чудо -

простую воду обратил в вино.

Но сознавал все чаще и печальней,

что мне на это недостанет сил,

и день за днем в универсам недальний

я с головой повинною спешил. Строки Олега Шевченко заряжены огромной мощью; пустозвучия в них нет. В них очень крепок настой смысла, мудрости, образов.

Уходя, Олег Шевченко поставил нас перед фактом своего стиха. И мы ищем пути к его душе, к самой сути его творчества. Душа Олега Шевченко в эти дни возносится туда, где предстанет перед судом Божьим. Предполагаю, что Господь зачтет ему оставленную на земле мудрость собственной жизни, запечатленную в стихах.

Екатерина Мосина,

г. Воронеж.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|