08.12.10

Краеведение. Червленый яр

425-й годовщине со дня основания г.Воронежа посвящается

(ОКОНЧАНИЕ. Начало в N47 и N48)

Конец 60-х – начало 70-х годов прошлого столетия. Партия и Правительство решили построить в наших краях грандиозное по своим масштабам (35х2 км) рукотворное водохранилище, которое впоследствии будет названо «Воронежским морем». Многие памятники старины, в том числе и археологические, должны быть затоплены. Чтобы этого не произошло, в низменных местах начали вести раскопки археологи.

Вот что пишет об этом А.Д.Пряхин в книге "Доно-Донецкая степь-лесостепь в эпоху бронзы":

"На конец 60-х - начало 70-х годов наиболее значительные работы проведены на бытовых памятниках в зоне строительства Воронежского водохранилища. Еще до организации, работавшей с 1969г. совместной новостроечной экспедиции Института археологии АН СССР и Воронежского госуниверситета, в зоне предполагавшегося водохранилища в течение двух полевых сезонов целенаправленное сплошное обследование нижнего течения р.Воронеж, сопровождавшееся земляными работами на отдельных памятниках, ведет экспедиция Воронежского госуниверситета с участием Воронежского областного краеведческого музея (А.Д.Пряхин, А.Т.Синюк, А.З.Винников). Разведочные работы в низовьях р.Воронеж тогда же вели В.И.Гуляев и А.В.Куза (Институт археологии АН СССР).

Сама же новостроечная экспедиция Института археологии АН СССР и Воронежского госуниверситета, которую возглавил П.Д.Либеров, а затем Б.Т.Тихонов, работала в 1969-1971гг. Работами Воронежского госуниверситета в составе этой экспедиции руководил А.Д.Пряхин".

Несколько слов о нем.

Анатолий Дмитриевич Пряхин родился 23 августа 1939 года в городе Ельце Липецкой области. В 1957 году, после окончания средней школы, поступает на историко-филологический факультет Воронежского государственного университета. Еще студентом А.Д.Пряхин, показывая незаурядные способности, работает лаборантом, ассистентом на кафедре истории СССР.

Анатолий Дмитриевич Пряхин родился 23 августа 1939 года в городе Ельце Липецкой области. В 1957 году, после окончания средней школы, поступает на историко-филологический факультет Воронежского государственного университета. Еще студентом А.Д.Пряхин, показывая незаурядные способности, работает лаборантом, ассистентом на кафедре истории СССР.

В 1962 году, после окончания ВГУ, он назначается руководителем полевых археологических исследований ВГУ. В 1966 году он с блеском защищает кандидатскую диссертацию. В 1971 году публикует свою первую монографию. Именно в это время А.Д.Пряхин руководит раскопками на Шиловском поселении. Работы широкомасштабны (вскрыто 4582 кв.м) и многослойны. О них мы более подробно расскажем чуть ниже.

С 1967 года А.Д.Пряхин - старший преподаватель, доцент кафедры истории СССР досоветского периода ВГУ, а с 1976 года по 2007 год - заведующий кафедрой истории древнего мира и археологии.

В 1977году А.Д.Пряхин защищает докторскую диссертацию, а в 1978 году ему присваивается звание профессора.

В 1979-1981 годах он принимает участие в научных командировках в Республику Мали, читает там лекции. Затем следуют научные командировки в Чехословакию, Брно - город-побратим Воронежа, в Испанию - университет города Леона. В 1993 году он принимает участие в научной командировке в Индию, этнографическое исследование в верховьях Ганга.

В 1992 году он был избран действительным членом Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. В этом же году он стал членом правления Российского археологического общества "Древности" (Москва). Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".

С 1994 года А.Д.Пряхин - академик. Он избран действительным членом Академии гуманитарных наук, а в 1995 году - действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН).

В 1996 году ему присвоено звание "Почетный гражданин г.Ельца".

С 1998 года по настоящее время А.Д.Пряхин - заместитель председателя научно-технического совета ВГУ. С 1999 года и по настоящее время - член редакционного совета журнала "Российская археология" (Москва). В 2007 году он стал лауреатом Национальной премии "Достояние поколений".

Под руководством А.Д.Пряхина исследовано 65 памятников древности, им написано и издано 605 научных работ и монографий.

В 2009 году, отметив свое 70-летие, А.Д.Пряхин - выдающийся и неувядаемый воронежский археолог, оглядываясь на многолетний (50 полевых сезонов) творческий путь, вспоминает, как он, студент 3-го курса ВГУ, был направлен доцентом А.Н.Москаленко на проведение археологических памятников на правом берегу реки Воронеж - "Вантит". Затем последовали Елец, Воргол, Шиловское поселение и т.д. Это было начало трудного, но вместе с тем увлекательного исследования древнейших археологических памятников нашего края.

И вновь обратим наши взоры на Шиловское поселение, ведь именно оно по праву заслуживает самого пристального внимания.

Следует отметить, что на Шиловском поселении были обнаружены следы обитания человека от неолитической эпохи до раннего средневековья. Первоначально здесь проживали 130 человек, а затем - в пределах 300 человек.

Более всего археологов поразила многочисленная керамика - сосуды (около 2500). Так, например, обломки 381 сосуда относились к эпохе бронзы.

"На раскопанной площади, - пишет А.Д.Пряхин, - оказались котлованы восьми больших по площади и одной меньшей по размерам углубленных построек, серия наземных помещений, ямы хозяйственного назначения, отдельные из которых образовали скопления, два жертвенных места-святилища". В большинстве древних построек имелись очаги".

В центре поселения находилась своеобразная древняя "доменная печь", в которой, видимо, переплавляли металл и ковали орудия труда, копья и мечи". "Это не только жилое, но и производственное помещение, - пишет А.Д.Пряхин. - На его территории кроме обычных бытовых свидетельств найдены обломки двух глиняных литейных форм, слиток металла, обломок плавильной печи, шлаки и ошлаковки, металлический лом". Перед нами воочию - деятельность древних шиловских металлургов. Были найдены кайла, молоты, песты, наковальни и пр".

Но самая интересная находка была обнаружена на месте поклонения богам древним. Руководитель экспедиции пишет:

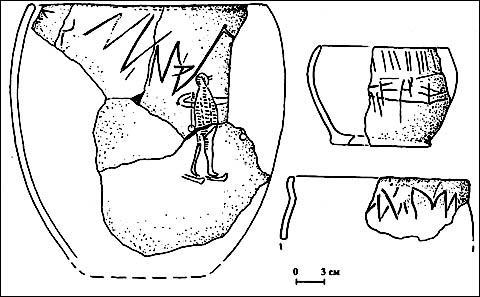

"Что касается двух расположенных по центральной оси площади поселения жертвенных мест-святилищ, отмечу факт обнаружения в площади одного из них обломков баночного сосуда, на котором имелось изображение "лыжника", которое в свое время было помещено на обложку "Археологических открытий 1970 года. Кстати сказать, над этим изображением имелись выполненные путем прочерчивания знаки. Знаки есть и на других сосудах поселения".

Анатолий Дмитриевич со свойственной ему скромностью лишь констатирует найденные им поистине уникальные, и я не побоюсь этого слова, не имеющие аналогов в мировой археологии, сенсационные находки.

Перед вами - "древнейшее письмо", возраст которого не уступает древнеегипетским и хеттским глиняным табличкам! Его еще предстоит разгадать. Перед вами и древнейшее изображение "воронежского лыжника", а скорее всего, судя по фигурке, - "лыжницы", возраст которого более трех тысяч лет! Вдумайтесь в эти слова.

Где вы, уважаемый читатель, видели подобное? Для сравнения: новгородские берестяные грамоты датируются лишь X-XI веком.

Вне сомнения, "Шиловская находка" А.Д.Пряхина заслуживает более пристального изучения. На мой взгляд, она по праву должна занять одну из ступенек в мировом лыжном спорте и, в частности, на предстоящей Сочинской зимней Олимпиаде 2014 года! "Воронежский лыжник" по праву станет гордостью "сочинской лыжни".

Шиловская находка.

Подведя итог нашему небольшому исследованию о Червленом яре, следует отметить, что с IX по XVI век летописцы под "Червленым яром" подразумевали большую часть нынешней Воронежской губернии, а также соседних губерний. На территории Червленого яра существовали многочисленные городки, наиболее крупным из которых был Воронеж, а арабские купцы называли его "Вантитом". Хотя другие ученые считают "Вантитом" селение Титчиха на Дону, но так или иначе, и тот, и другой "Вантит" находились в пределах Червленого яра.

Население Червленого яра не подчинялось ни Киеву, ни тем более Москве, только что зарождавшейся. Состав населения был довольно пестрым. В пределах Червленого яра спокойно уживались и "бродники" - предки современных казаков, и украинцы-"черкасы" - выходцы из Чернигова и других местностей, прозванные впоследствии "хохлами", и татары, печенеги, половцы, аланы, кипчаки и другие народы.

Всем места хватало на этой прекрасной и богатой черноземной земле. Ни в коей мере не стараясь "удревнить" историю возникновения города Воронежа и земли воронежской, мы лишь попытались чуточку рассказать землякам о весьма непростом, спорном, но вместе с тем ярком периоде в жизни нашего края под названием "Червленый яр".

Автор: Юрий Петренко

Источник: "Воронежская неделя", N 49 (1982), 08.12.10г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012