27.11.10

И душою незрячих научил доброте

29 ноября исполняется 105 лет со дня рождения писателя, лауреата Государственной премии СССР Гавриила Троепольского

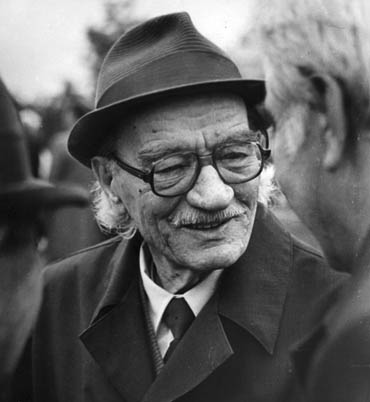

Гавриил Троепольский, конец 80-х годов. Фото Михаила Вязового.

Детектив был закручен на все сто. Библиотекаря из Хомутовки Лидию Медведеву, можно сказать, обставили среди бела дня: в одночасье выманили личный архив, связанный с жизнью и творчеством выдающегося писателя Гавриила Николаевича Троепольского, который она собирала много-много лет.

В августе две тысячи восьмого года приехал в их село Некто и представился краеведом. Действовал он нахраписто и уверенно.

- Мы как раз дома картошку копали, - вспоминает Лидия Алексеевна. – Тут как бы не до разговоров было. «Краевед» этот, не назвавшись, заявил, что собирается писать нечто значительное о Троепольском и хотел бы воспользоваться моим собранием документов, газетных вырезок, писем, дневниковых записей. Возьмет он, мол, архив на месяц, и все в назначенный срок вернет в целости и сохранности.

Сослался "краевед" и на другого известного литератора-поэта Егора Исаева. Дескать, и с ним он общается и тоже хочет "написать серьезную вещь".

Но самое поразительное было то, что и моя фамилия прозвучала: "краевед", мол, и меня хорошо знает, читал мои записки о Троепольском "Старик и поле"; я вроде бы даже собирался с ним приехать в этот раз в Хомутовку и Новоспасовку, но не смог, приболел.

Лидия Алексеевна, святой человек, поверила всем этим россказням и басням. И отдала архив.

- Правда, странным уже тогда мне показалось то, что он никак не назвался, - говорит Медведева, - и легковую машину оставил за полверсты от моего дома. Значит, боялся: а вдруг я запомню номера…

С Гавриилом Николаевичем Троепольским в последние годы его жизни тоже происходили вещи, схожие с тем, о чем я только что рассказал. Жулье пыталось нагреть руки, поживиться на таланте писателя, его творчестве.

Вот чему я сам оказался свидетель.

...Не в привычке у Троепольского было звонить ни свет ни заря. Но тут я еще ключом редакционный кабинет отмыкал, а телефон уже надрывно и беспрестанно трезвонил.

Голос у писателя - сникший, а в интонации чувствовалась большая обида. Он прямо с места в карьер огорошил:

- Облапошили меня, старого дурня! Да как облапошили! Снова "Бим" в "пиратском" издании вышел. Четыре ночи уже не сплю, ноги прямо отнимаются, маета, да и только!

Убивало писателя даже не то, что подставное издательство, назвавшееся "Яуза", заключив с Троепольским двухгодичный договор на 200-тысячный тираж "Белого Бима Черное ухо" и не выплатив ни копейки гонорара, исчезло в никуда, а то, что книга оказалась сделанной архинебрежно и с массой ошибок.

- Мне ни экземпляра не прислали, - продолжал горестный разговор писатель, - это знакомые на днях купили книжку в магазине и принесли мне. Я как взял в руки, так и оторопел: до чего же аляповатая обложка!

Дальше - больше: все иллюстрации - какая-то пародия на моих героев. Иван Иванович предстает в неприглядном барском тулупчике, толстый и лысый, а вместо Бима - щенок с кошачьими лапами... А ведь в тексте даю точные описания всех действующих лиц. Уже звонил в эту самую "Яузу", но мне ответили, что никакого издательства там нет, а есть частная квартира. И попросили больше не беспокоить.

Троепольский тяжело вздохнул и на какое-то время умолк.

- Так что, Виктор, будем делать? - спросил он меня.

Честно сказать, я оказался в большом замешательстве. На календаре был май девяносто четвертого года, "лихие девяностые" подбирались к апогею своего беспредела, и помочь чем-то Троепольскому, когда миллионы обманутых вкладчиков, втянутых во всякие "пирамиды" типа "МММ", остались без гроша в кармане, как мне казалось, нет никакой возможности.

Но надо было что-то предпринимать.

Я записал телефон той злополучной "Яузы" и пообещал Гавриилу Николаевичу попытаться раскрутить ниточку.

Звонил несколько дней подряд, в разное время суток - результат нулевой. Сходил в книжный магазин и попросил адрес "Яузы" (в накладных документах имелся) под видом того, что якобы как автор хотел бы в столичном издательстве выпустить книгу.

Поверили, дали.

Созвонился с приятелями в столице, попросил сходить их на разведку по указанному адресу. Результат снова нулевой: улица есть, но дом оказался обычной жилой "хрущевкой", и, конечно, никакой "Яузы" там и в помине не существовало.

Все - тупик, стена.

Больше никаких зацепок не было, чтобы найти проходимцев, сделавших деньги на чужом таланте.

Понимал это и Гавриил Николаевич, который вскоре позвонил и уже так спокойно сказал:

- Брось, Виктор... Время не то, чтобы правды добиваться. Лихоимцы и брехуны верховодят. Так что все это пустое...

И, вздохнув и разом повеселев, добавил:

- В Америке меня издали. Шикарная книга получилась в серии "Классики".

Вот и выходит, что грабители надували выдающегося писателя и при жизни; сделать деньги на его имени пытаются и после его смерти.

Но у библиотекаря Лидии Медведевой все равно кое-что осталось. Вот две поздравительные открытки, адресованные бывшему директору местной школы Виктору Андреевичу Маслову, которого не стало три года назад, 27 сентября. Вот и ее собственноручные записи о встрече с Троепольским.

Но самое главное то, что память нельзя украсть.

И Лидия Алексеевна многое вспоминает.

Мы сидим в ее горнице. За окном не по-ноябрьски солнечно и тепло.

Стадо соседских гусей, беспрестанно и ошалело гоготавших, грелось на солнце прямо посреди улицы. А рядом две милые дворняги, только что переросшие щенячий возраст и вступившие в подростковый собачий, гонялись друг за другом. Это были Бим-1 и Бим-2.

- Мы особо не ломали голову, какие клички собачонкам дать, - с улыбкой поясняет Лидия Алексеевна. - Конечно, Бимы - один и второй.

На столе разложено все, что осталось от архива.

- Первый раз после долгой-долгой отлучки в Новоспасовку и Хомутовку - между селами всего-то два километра - Гавриил Николаевич приехал в 1966 году, - вспоминает Лидия Алексеевна. - Было это как раз 19 мая, в день пионерской организации. Я тогда училась в восьмом классе. Классная руководительница Анна Степановна Маслова поручила моей однокласснице, Юле Обручниковой, вручить писателю букет полевых цветов, который мы загодя всем классом собрали. Честно скажу, мы тогда очень завидовали Юле, что именно она дарила цветы.

Встреча проходила в клубе.

Буквально все село собралось. А существовали здесь два колхоза - "Ленинский путь" и "Путь вперед". Хозяйства экономически не то что слабые, а более того - отсталые. Народ шутил: "Не "Путь вперед", а "Путь назад"... Главной же бедой было бездорожье. Чуть дождик брызнет и все - ни проехать, ни пройти.

Об этом новоспасовцы и хомутовцы больше всего и жаловались земляку Троепольскому.

Но почему он так долго не приезжал на родину? Думаю, здесь многое связано с расстрелом его отца, сельского священника Николая Семеновича Троепольского. Эта боль неотступно преследовала писателя до конца его дней

Школьный музей Г.Н.Троепольского в Хомутовке. Фото Михаила Вязового.

Младшая дочь Гавриила Николаевича, Надежда, передала в Новоспасовскую школу (она так и называется, хотя находится в соседней Хомутовке) в музей Г.Н.Троепольского свои воспоминания об отце.

Есть там и такие строки: "С детства мне запомнилась одна фотография. Священник, облаченный в белые одежды, мой дед - Николай Семенович Троепольский - держит на коленях лобастого мальчика с пытливым взором. Отец слегка прижал его к себе, как бы стараясь подольше удержать его в своих руках. Так они и остались вместе, навсегда. Но только на фотографии. Не так уж долго пришлось им идти рядом по дорогам жизни.

Мальчик вырос и всегда бережно хранил память об отце, память, смешанную с болью. Хранил ее сам и завещал нам, своим детям, внукам и правнукам о священнике, погибшем за веру".

...Холодным январем (25-го числа) 1931 года благочинного 4-го округа Николая, как и еще 52 человека, под конвоем привезли в Борисоглебск, в местное ОГПУ.

Оперуполномоченный по фамилии Степанов предъявил им обвинение "в проведении антисоветской пропаганды и организации враждебной деятельности". Арестовали не только священника, но и простых верующих будто бы за то, что они в Алешковском, Жердевском, Русановском, Верхнекарачанском районах создали монархическую церковную организацию.

Дважды оперуполномоченный Степанов допрашивал отца Николая. И все допытывался: зачем он устраивал коллективное чтение Евангелия и псалмов? И кто из арестованных особо рьяно призывал не вступать в колхозы? И в каких селах есть кружки верующих? Отец Николай отвечал, что никаких кружков нет, и никто не агитирует против колхозов.

А насчет чтения Евангелия и донесения слова Божьего до прихожан - так на то его сан священника обязывает.

И вот 31 июля 1931 года это дело, под номером 111, было рассмотрено на заседании так называемой "тройки" ОГПУ.

Троепольский и еще восемь человек были приговорены к высшей мере наказания. В числе их оказался и малодушный человек, который под нажимом следователя оговорил отца Николая.

В Новоспасовку мы едем с восьмиклассницей Машей Репиной и с ее мамой, учительницей русского языка и литературы Ириной Петровной.

Дорога, на которой колдобина следовала за колдобиной, словно триер, нещадно трясла нашу машину. Да так, что перехватывало дыхание.

Четверть века назад проложенная стараниями Троепольского, как ее здесь и по сей день называют "дорога жизни", еще немного - и превратится в непроезжую часть.

В открытках, адресованных Виктору Андреевичу Маслову, Троепольский почти всегда делал приписку, касающуюся строительства дороги, например, вот такую: "Дорожный отряд возвратится обратно числа 15 ноября. Передайте мой привет и поздравления председателю колхоза Вл.Ив.Гаврилову и председателю сельсовета Соколюк Валентине Яковлевне. И пусть они не волнуются - дорога будет сдана в первом полугодии 1985 года полностью. Подробности - при встрече".

В другом послании Троепольский интересуется делами колхозной жизни: "Интересно, с какими показателями закончили год в колхозе? Нельзя ли мне прислать короткую справку по отраслям хозяйства?" При этом часто в разговорах повторял: "Мне надо успеть. Дорога обязательно должна быть!"

И тут нужно вспомнить, какие торжества происходили, когда в 1985 году открывали дорогу. Троепольского, который, собственно, и "пробил" ее, в Москву неоднократно по сему поводу ездил в высокие кабинеты, земляки готовы были чуть ли не на руках носить.

- Гавриила Николаевича целовали, благодарили, - говорит Лидия Медведева. - Подарки дарили. Помнится, Антонина Ивановна Колчина хлеб ржаной в дорогу ему испекла, а Анна Тихоновна Клюхина шерстяные носки связала.

Гавриил Николаевич рад был подаркам, говорил, улыбаясь: "Теперь я ни в какой, даже самый лютый мороз, не замерзну". Думаю, что его грела прежде всего любовь земляков.

Лидия Алексеевна Медведева. Фото Михаила Вязового.

А вот и околица села.

Хотя какое там село, так - одна-единственная улочка, на которой сплошь и рядом соседствуют заколоченные, полуразвалившиеся хатки.

- Нас тут живет человек тридцать, - говорит Ирина Репина. - Из молодых - вот наша семья, да еще одна есть. А так - старики-пенсионеры.

Маша Репина возле дома Троепольского в Новоспасовке. Фото Михаила Вязового.

Раз в неделю приходит сюда машина с хлебом, да самым необходимым товаром. Обычно там, где когда-то стояла церковь и дом священника Троепольского, а рядышком еще и школа, а ныне едва заметная отметина на земле от былых строений, народ и собирается за покупками.

У дочери Гавриила Николаевича, Надежды, так описана здешняя местность:

"Вот и холм... Он зарос густой травой. Она шелестит и кланяется земле, как бы сливаясь с ней: никак не может жить без нее. И этот холм, и трава, и земля помогают нарисовать в воображении картины прошлого. Они едва видимы, изображения колеблются в мареве, но ты все-таки видишь...

Церковь, которая когда-то возвышалась на этом холме. Один за другим или целыми семьями тянутся к ней люди. Они несут на руках или ведут рядом с собой ребятишек, в глазах которых, несмотря на серьезность обстановки, светится озорство. Но дети перестают шалить, становятся смирными, осенив себя крестом и переступив порог церкви. Знают, что отец Николай строг и зорко будет следить за ними во время службы. Вот уже слышен его голос, слова молитвы.

В окно, что справа, сельскому священнику видна небольшая могилка. В ней похоронены двое его детей - Люся (Елена) и Коленька. Они всегда рядом с ним. Он молится за них. И за живых..."

А вот и могилка, за которой ухаживают ученики из Хомутовки. На кресте табличка: "Коля 1907 г.р. Умер в 6 месяцев. Елена 1910-1922".

- Это брат и сестра Гавриила Николаевича здесь похоронены, - уточняет Маша Репина, одна из победительниц нынешнего районного краеведческого конкурса. - Он уже на склоне своих лет разыскал их могилку, крест и оградку установил.

Маша - человек увлеченный. Когда готовилась к краеведческой конференции - а писала она работу о Гаврииле Николаевиче Троепольском, - то многое узнала от своих односельчан, которые не раз встречались с писателем. Одна из них - учитель русского языка Валентина Владимировна Тютина.

Мы, естественно, никак не могли обойти ее дом стороной. И вот что она нам поведала:

- Мои тетки Александра и Мария - папины сестры - в детстве очень дружны были с Гавриилом Николаевичем, Гаврюшей, как они его называли. Вместе играли, резвились. Зимой с горки катались не на санках, а на больших таких деревянных санях-розвальнях. Ездили гурьбой, до пятнадцати человек набивалось в сани. Троепольский строго следил, затем чтобы после спуска каждый по очереди тащил в гору сани.

Когда после длительной отлучки Гавриил Николаевич в 1966 году приехал на родину, то к нему и пробиться было трудно: после официальной встречи новоспасовцы и хомутовцы, окружив писателя плотным кольцом, буквально забросали его вопросами.

- Но я все-таки протиснулась, - вспоминает Тютина, - и спросила Гавриила Николаевича, не помнит ли он моего отца Владимира Федоровича Репина? "А как же! - ответил писатель. - Мы ведь с ним одного года, с даты первой русской революции. Вместе ходили в ночное пасти лошадей. Не раз с нами бывал и брат вашей матушки Александр".

Эти детали, которые поведал Троепольский, связанные с памятью о самых близких и дорогих мне людях, были словно бальзам на душу.

Валентина Владимировна Тютина. Фото Михаила Вязового.

Став уже всемирно известным писателем, Троепольский по-прежнему с желанием встречался с молодыми рабочими, студентами, журналистами, колхозниками, педагогами. У Валентины Владимировны Тютиной сохранились и записи о встрече с Гавриилом Николаевичем, которая проходила с педагогами в Воронежском областном институте повышения квалификации и переподготовки учителей. Происходило это в 1974 году.

- Разговор во многом касался повести "Белый Бим Черное ухо", которая в то время у всех была на слуху, и по книге уже ребята писали сочинения.

Мы спросили Гавриила Николаевича: что его заставило взяться за написание такой одновременно светлой и трагической повести? Он так ответил: "Потому что хотел, чтобы ужаснулся читатель, что есть люди без души. Моя повесть, в сущности, не о собаке, а о нас с вами, о людях. Насколько мы человечны".

О "Биме" он говорил радостно. Подчеркнул, что за три года с момента выхода повести в журнале "Наш современник" он получил от читателей более двух тысяч писем.

Только в 1973-м пришло 895 откликов. И заключил такой фразой: "Эти письма говорят, насколько в нашем обществе есть стремление к доброте".

...Дом Троепольского в Новоспасовке перенесли под гору и тем самым сохранили его родовую постройку. Сделала это семья Рамзаевых, много лет дружившая с писателем.

Деревянный дом в пять заколоченных окон. На одном из них краской из баллончика написано: "Пусто!" Это к тому, что воры все давно уже вынесли.

Теперь бы дом только устоял.

Дом, из которого вышел в жизнь большой писатель.

Новоспасовка - Хомутовка, Грибановский район

Автор: Виктор Силин.

Источник: "Коммуна", N 175 (25606), 27.11.10г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012