24.11.10

Краеведение. Червленый яр

425-й годовщине со дня основания г.Воронежа посвящается

В период феодальной раздробленности и междоусобных войн (XI-XIII вв.) юная Русь, «…что ведома и слышима всеми четырьмя концами Земли», по образному выражению митрополита Илариона, располагала окраинами, которые считались дикими и необжитыми. Одной из таких земель считалась нынешняя Воронежская губерния. Добрая половина ее в русских летописях упоминается под романтическим названием "Червленый яр". Западной границей земли считалось Шилово.

Шилово – современный микрорайон, раскинувшийся сразу же за плотиной Воронежского водохранилища.

В книге В.А.Прохорова "Вся Воронежская земля" о Шилово сказано следующее: "Шилово. Село Хохольского р-на, на правом берегу реки Воронежа. Населено в 1620 годы.

В "Писцовой книге" 1629г. упоминается "деревня Шилова у Шилова городища". Название городища является, конечно, более ранним.

Оно перенесено на населенный пункт". Не густо, ну и на том спасибо.

Неподалеку от Шилово находится Малышево, которое основал рязанский первопроходец Семен Малышев в конце XVI века и "срубил" здесь чистый и прохладный "малышевский колодец". На той стороне Дона-батюшки, на крутых холмах, раскинулось село Устье, в древности - "село Устья, а Песковата поляна тож, на озерке, на заморной воде".

Ниже по течению - Гремячье, названное так по знаменитому "Гремячьему ключу", с грохотом и бульканьем сбегавшему в Дон. Воронежский краевед Д.Самбикин писал в XIX веке, что шум "гремячьего ключа" был слышен за версту.

Еще ниже по Дону располагаются знаменитые на весь мир археологические памятники Костенки, Борщево. Края здесь древние и заповедные, времен мамонтов.

На другой стороне реки Воронеж (ныне это Воронежское водохранилище) стоит Таврово, тавровская верфь времен Петра I и город-крепость. Название Таврова, хотя и приписывают речке Тавровке и осадному голове Прокофию Шишкину, построившему здесь в 1600 году небольшую крепость от набегов степных людей (в "Дозорной книге" под 1615 годом писано: "пустошь Тавровка, устье речки Тавровки"), на самом деле гораздо древнее.

По одним источникам, в этом месте скотогоны клеймили скот - волов, клеймом - "тавром" перед предстоящей продажей либо куплей.

По другой версии, в этих местах проживали племена тавров, крымских людей. "Тавричанами" - так называли донские казаки украинцев, малороссов.

Ниже Таврова раскинулись живописные и удивительные по своей красоте, многочисленным озеркам и старицам Жировские леса. Назову лишь наиболее богатые рыбой, раками и прочей живностью озера: Жирово, Большое, Икосное, Погоново и др. Во время разливов и половодья с Дона в озера заходила масса речной рыбы: сомы, щуки, лещи, плотва, окунь, густера и пр.

Первозданность природы здешней, яркость красок поистине потрясающи. Вот как колоритно описывает эти чудные места видный воронежский историк и археолог XIX столетия Лев Борисович Вейнберг:

"На самом верху, на горе, открывается очаровательный вид на реки Воронеж и Дон, соединяющие тут свои воды, окаймленные возвышенностями и покрытые островами причудливых форм. Вправо выступает исполинский уступ, на котором расположено село Шилово и виднеется Шилово городище.

Влево серебрится р.Воронеж; вот она завернула дугою, спеша соединиться с Доном, и эта в высшей степени красивая дуга, живописно окаймленная нависшим над водою лесом, есть начало Жирова леса, скрывающего в себе Червленый яр, и знаменитого в местной истории своими разбоями. В конце XVI и в начале XVII веков в оврагах Жирова леса местные дворяне-помещики со своими семьями и дворовыми укрывались от воинских людей, и эти укромные места, отводящиеся им правительством не в зачет поместья, так и назывались "для убега от воинских людей".

Разберем по порядку эту весьма ценную для нас информацию. Прежде всего - слова "жиръ", "Жировы леса". Что означали они в древности?

Обратимся к "Слову о полку Игореве": "Печаль жирна тече средь земли Рускыи". То есть, горе великое, несчастье, беда народная. "Убуди жирня времена" - ушли в прошлое времена счастья и довольства, обилия на русской земле. Слово "жир" в данном случае означает богатство, достаток, изобилие, которое, как справедливо считает песнопевец, рухнули, ушли в прошлое из-за усобиц княжеских, когда брат сказал брату: "Это мое, и то мое же". "И стали князья про малое "се великое" молвить и сами себе беды ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую".

"Поганые" в данном случае "южные люди", половцы, печенеги, татары и прочие захватчики и воры, на протяжении многих лет терзавшие землю Русскую.

Кстати, и соколы Игоря "пограбившие вежи половецкие", так что сумы переметные чуть ли не трещали от злата-серебра, а кони шатались от усталости, вынуждены были перед предстоящей битвой прятать награбленное на дне и берегах реки Каялы "...иже погрузи жиръ во дне Каялы, реки половецкия, русского злата насыпаша".

Несомненно одно: Жировы леса получили свое название в XII веке, не только потому, что в них прятались местные богачи "от воинских людей", пряча свое богатство - "жиръ", но и более всего от богатства, красоты и обилия здешних мест. У половцев даже воевода - тучный обжора Жирослав - упомянут в летописях.

С этим утверждением не спорили и пришлые люди: славяне, поляки-ляхи (вспомним, что древние роды вятичей и радимичей "суть от ляхов есть", да и в Воронеже издревле существовал польский костел, построенный поляками на улице Лесных дворов, которую в 1892 году переименовали в Кольцовскую), украинцы, более всего ценившие красоту в окружающем мире. Именно они - первопроходцы, глянув сверху на эту красоту Божью, охнув и подивившись увиденным раем земным, назвали коротко, но вместе с тем емко место сие Червленым яром.

Польский костел.

"Червленый", "червонный", "чермный" - все это красные, красочные, красивые слова в украинском языке. "Яр", "яруга" - овраг. Но можно повернуть это слово и по-другому: "ярии" - "арии" - "солнечные", "яркие", "рыжеволосые и голубоглазые", конопатые и веснушчатые люди-будины, населяющие эти места испокон веку со времен Геродота.

Одним словом - русы - русые.

Кстати, у древних славян "червенем" звался июль месяц. "Червленые стяги" сверкали кроваво в русских войсках.

Одно из первых упоминаний о Червленом яре мы находим в Никоновской летописи под 1148 годом: "...князь Глеб Юрьевич иде к Рязани и быв во градех Червленнаго яру и на Велицей Вороне и паки возвратися к Черниговским князем на помощь".

Событие сие произошло почти на 30 лет раньше печально известного сражения при Колокше, когда рязанцы были разбиты владимирцами, а Ярополк бежал с поля битвы "в Воронеж", переходя при этом из города в город. Следовательно, сам "Червленый яр" и его "гради" существовали как минимум за 30 лет до упоминания летописного Воронежа под 1177 годом.

Скептики засомневаются: "Какие еще города были в "Червленом яре"?

Но вот перед вами авторитетное мнение выдающегося воронежского археолога С.А.Плетневой из ее книги "На славяно-хазарском пограничье": "Степи и лесостепи донского бассейна были в VIII - начале X века заняты населением, создавшим... так называемую салтово-маяцкую культуру (название получено по месту археологических памятников)".

И далее: "...На всех трех крупных пересекающих эту территорию с севера на юг реках (Дону, Северском Донце, Осколе), а также на берегах более или менее полноводных их притоков постоянно встречаются остатки укрепленных и неукрепленных поселений - городищ и селищ... их известно уже около 300! Несомненно, особый интерес возбуждают при первом знакомстве городища: величественные развалины белокаменных замков, расположенные на высоких прибрежных меловых мысах... крепости располагаются там на расстоянии 10-20 км одна от другой и создают по существу целостную линию мощных укреплений. Вплотную к этой линии с севера и запада подходили городища и поселения славян".

Кто же жил в этих городках?

С.А.Плетнева делает существенный вывод: крепости служили не только для обороны, но и для нападения и были заселены семьями, "все мужское население которых несло воинскую службу". Службу несли не только мужчины, но и женщины, "многие из которых похоронены с оружием, воинскими поясами, сбруей и конями..." Перед вами воочию воинственные донские амазонки.

Словосочетание "Червленый яр", вне сомнения, - украинское, принесено в наши края выходцами из Чернигова в IX-XI веках.

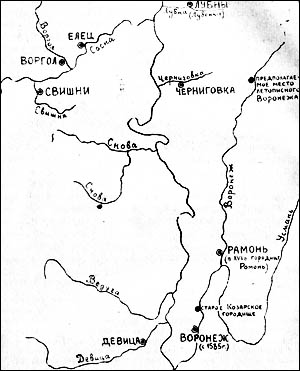

В.П.Загоровский пишет по этому поводу: "Обращает на себя внимание совпадение многих географических названий под Черниговом и в Подонье. Вот перечень некоторых повторяющихся названий в этих двух географических районах: Чернигов, Елец, Воргол, Усмань, Рамонь, Лубны, Девица, Свишня, Снова, Ведуга, Козар, Воронеж".

Карта Загоровского.

После раздробления великой и могучей некогда Киевской Руси Чернигов становится в XI веке центром крупного феодального княжества, границы которого на юго-востоке простираются до Муромо-Рязанской земли включительно. Российские историки и археологи отмечают существование двух этапов колонизации черниговского населения в районы Подонья.

Первый - ранний этап переселения относится к IX-X векам, размах второго приходится на XII век.

В.П.Загоровский пишет: "Переселенцы принесли с собой на новые места названия своих прежних городов, сел, рек". И далее: "Скорее всего, возникновение большинства "черниговских" названий в Подонье относится ко второму этапу колонизации - примерно к концу XI века и первым десятилетиям XII века.

Так было и с Червленым яром".

Черниговцы, их позже прозвали "черкасами", принесли в наши края культуру землепашества (на волах), элементы украинского образа жизни.

"На донской системе в XIII веке, - пишут Брокгауз и Эфрон, - крайними русскими княжествами были Липецкое и Воргольское". Следовательно, город Липецк и город Воргол, по которым были названы эти княжества, уже существовали в XIII веке"! "...а в исходе XIV века Елецкое, удел великого княжества Разанского".

Елец, Елецкое княжество известно историкам по мрачным временам Тимура. "По положению городов Липецка, Воргола и Ельца, - продолжают далее авторы, - относительно границ нынешней Воронежской губернии можно заключить, что в то время северные части губернии входили уже в состав русских владений великого княжества Рязанского. Любимым же местом кочевья татар на Дону были привольные низовые места реки Воронежа близ устья, здесь находился знаменитый Червленый яр (укр.)".

Таким образом выходит, что границы Червленого яра, а конкретно северо-запад, берут свое начало от места впадения реки Воронеж в Дон и далее, от Шилово, Таврово, к Воронежу и на юго-восток - к Хопру, Битюгу и т.д.

На этой обширной территории проживали и уживались как славяне-земледельцы, рыболовы-охотники, косари, бортники, кузнецы, гончары и ткачи, так и татары -золотоордынцы, аланы, булгары, кипчаки. И те, и другие имели общий интерес: торговлю и обмен. Татары, кипчаки получали от славян мед, зерно, металл, гончарную посуду, ткацкие товары, меха и рыбу, а самое главное - душистое сено для скота. Кипчаки везли на Дон арабское злато-серебро, вина, пряности, мясо и скот. Рядом с мечетями в Мечетке, Хавах, по Хопру и Битюгу высились русские храмы.

Веру соседнюю уважали превыше всего. Названиями татарскими сплошь и рядом пестрит воронежская земля. Несовпадение жизненно необходимых экономических интересов ослабляло возможные столкновения между этими народами.

Вопрос о Червленом яре в нашей исторической науке был поднят впервые историком Рязанского княжества Д.И.Иловайским. Приведя все места печатных источников, где упоминается Червленый яр, в единое целое, он пишет:

"Из всего этого мы заключаем, что Червленым яром в тесном смысле назывались: во-первых, река, впадающая в Дон между Тихою Сосною и Битюгом; во-вторых, часть берега при устье Савалы, которая впадает в Хопер с правой стороны пониже р.Вороны.

Потом это название распространилось на земли, лежащие между тем и другим Червленым яром; а в XIV столетии под ним разумелось все степное пространство, заключенное между реками Воронежем, Доном, Хопром и Великой Вороной (по левую сторону Дона на восток от Воронежа до берегов Хопра и Вороны)".

Как видим, это весьма приличная территория, и она с каждым годом разрасталась.

Н.И.Второв считал, что "Червленый яр" - это нынешняя река Икорец. Южнее Икорца есть и хутор Прияр. Е.Л.Марков под Червленым яром разумел урочище на берегу Дона при впадении реки Воронеж.

С.Н.Введенский придерживался мнения, что Червленый яр, по всей вероятности, находился на левой стороне р.Медведицы. С той поры споры и страсти о Червленом яре не утихают и по сей день. Весьма интересна точка зрения ленинградца А.А.Шенникова.

Юрий Петренко.

(Продолжение в следующем номере.)

Источник: "Воронежская неделя", N 47 (1980), 24.11.10г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012