|

15.04.10

Имя в литературе. Неразгаданная глубь

В октябре, тринадцатого числа, будем отмечать 80-летие Алексея Прасолова. На его родине, в Россошанском районе, нынешний год проходит под знаком Поэта

Полвека с лишним назад в Новой Калитве, десятиклассник, в весенний час на донском берегу я вижу Прасолова. Мы уже встречались прежде. Несколько раз в домах, по недавнему военному разорению странно и счастливо богатых книгами и грампластинками, впечатления от которых и объединяли нас. И хотя я по юному невежеству, по молодой ершистости, кроме Пушкина, Лермонтова и Блока, да еще нескольких имен, мало что и мало кого принимал всерьез, но сильные строки Прасолова были по душе, и чувствовал, что надо встретиться по-настоящему, тем более что я, пусть и на десяток лет моложе, был ему интересен, как мне о том говорили старшие его и мои знакомые, друзья.

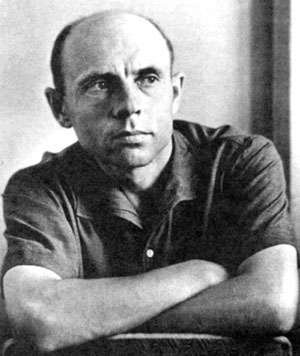

Алексей Прасолов. Фото Анатолия Костина.

Миг выдался самый подходящий. Но тут как-то неожиданно подпорхнули ко мне девчонки-соклассницы и стали щебечущей преградой между нами. Поэт ушел, и так сложилось, что по-настоящему посмертная, уже нерасставаемая встреча состоялась едва не через четверть века, когда настала безусловной потребность благодарственно рассказывать о Прасолове и соучаствовать в увековечении его имени.

В 1980 году не без моих обоснований и с моим предисловием в журнале «Подъем» публикуется повесть Прасолова "Жестокие глаголы". Присланная Борисом Стукалиным ранняя прасоловская рукопись, обстоятельно прокомментированная автором этих строк, публикуется в журнале "Дон". Как председатель комиссии по литературному наследию Алексея Прасолова я обращаюсь к редакторам районных газет, где работал Прасолов, с просьбой прислать материалы для будущей книги воспоминаний, обращаюсь к воронежским властям и общественности с предложением – открыть в Воронеже мемориальную доску, присвоить имя Прасолова одной из библиотек областного центра.

Пусть не сразу, но в городе появились и мемориальная доска, и библиотека имени А.Прасолова, а рукопись воспоминаний о поэте ждет своего издательского часа.

В 2003 году в столичном "Романе-журнале. 21-й век", а через пару лет и отдельной книгой, выходит повествование "Одинокое сердце поэта", где повторяется пожелание, уже высказанное мною в прессе, - создать Прасолову памятник. Именно памятник - не суть важно - бронзовый, гранитный…

Вместе с тем неоднократно на разных встречах и в разных аудиториях вел я речь и о широком увековечении его памяти на малой родине.

"Станция зеленая с названьем русским Россошь..." - многих, конечно, трогает это прасоловское. Сколь по-сыновьи нежно, лирично, несколько даже непривычно для Прасолова! И, разумеется, Россошь признательно помнит своего сына. Да и как не помнить! Замечательные, сильные стихи поэта - "Еще метет во мне метель...", "Тревога военного лета...", "Рубиновый перстень", "Обреченная ночь", "Та ночь была в свечении неверном...", "Я не слыхал высокой скорби труб", "Сенокосный долгий день", "Мать наклонилась, но век не коснулась...", да и повесть "Жестокие глаголы", навеяны пережитым на россошанской земле.

И овеществленная память, спасибо, в Россоши, разумеется, есть - мемориальная доска на здании педучилища, и библиотечные встречи, и экспозиционные уголки. Но, прекрасно понимая, что живая, по отечественному мыслителю Федорову, память не обязательно предполагает как можно большее число памятных знаков, именных присвоений, я все же говорил о желательности присвоить имя Алексея Прасолова педагогическому училищу-колледжу или одной из школ, а также Росошанской районной библиотеке, где бы можно было проводить прасоловские чтения;. Аеще - взять на охранный учет сложенную матерью и сыном хатку в Морозовке, установить там мемориальную доску, а может, и сохранить все подворье в музейном образе и запоминании.

В юбилейный год что-то, надо верить, исполнится.

Но нам, в юбилейной приподнятости, не упустить бы две позиции.

Первая - прасоловские школьные часы, прасоловские уроки. Нашим молодым надо знать прежде всего живое слово поэта. Оно даст им эстетическую радость, художественно образует. Оно же в современном перевернутом мире поможет отличать правду от ее видимости, истинную поэзию - от внедушевной литературной возни, сердечное соучастие, бескорыстное дарение - от олигархического прицельного спонсорства. Словом, серьезные ценности - от суетливых оценок.

А вторая позиция - прасоловский маршрут, в который были бы закольцованы не только Россошь, но Дерезоватое-Первомайское, Шекаловка, Новая Калитва, где он учительствовал в школе и работал в редакции. Ржевск и Еленовка, Ивановка - малая родина поэта. И, конечно, Морозовка, где прошли десять его детских и раннеюношеских лет, где он испытательно пережил железное нашествие, столь поразительное и многоликое, что война станет одной из главных тем его стихов, поэмы и повести; Морозовка, где в послевоенном разорении он с матерью, худо-бедно, склеил хатку - бедный кров на скудную тогдашнюю жизнь. Подворье выходило к Черной Калитве, перед глазами еще не было никаких промышленных труб. Малая хатка и большой простор...

Мне посчастливилось (теперь можно и так сказать) множество раз встречаться на том подворье, в той хатке с Верой Ивановной, матерью поэта. Ее неторопливый голос и природная крестьянская мудрость разговора... Да, впрочем, лучше прочитать строки с впечатлениями от тех встреч.

В хатенке тускло, мало света,

Печаль - последняя, немая,

Бывал у матери поэта,

Расспрашивая и внимая.

В словах украинно-певучих,

Таилось что? - Судьбе покорный

Удел крестьянский, неминучий,

Семьи ль подрубленные корни?

Мать - вдалеке. И что с хатенкой,

Откуда сын в порыве строгом

Ушел. А солнце и потемки -

Преднеизбывная дорога! И, право же, прежде чем оказаться на преднеизбывной вечной Божьей дороге, надо бы не забывать дорогу в Ивановку. Навещать Ивановку, которой нет. Деревню, которой нет. Родину, которой нет. Расхожее выражение - чтобы понять поэта, надо побывать на его родине - здесь обретает нагую безусловность.

Я еще захватил то время, когда Ивановка была живой, и еще цел был угол прасоловской хаты, а напротив искрилась и струилась криница. После моей публикации, озаглавленной "Криница и звезда", некоторые из моих знакомых, любящих и понимающих Прасолова, пеняли: дескать, ну какая там у Прасолова криница? Все это - этнография, вот звезда, мирозданье, космос - другое дело. Можно было бы возразить в том смысле, что словосочетание есть метафора, но я прекрасно понимал, что для Алексея Прасолова криница, как и река, поле и лес, были и реальность его сердца, души и мысли. Его радость и боль.

И, право же, невозможно на малой родине поэта не думать о чуде. В самом деле: сухое поле, лог меж двумя косогорами, лесок, деревня... Неграмотная женщина, несущая тяжелый крест крестьянской недоли, хата без книг и того антуража, который называют культурным, и вдруг - ребенок, которому дано стать истинно большим поэтом. Откуда это чудо? Разумеется, Творец, Господь Бог метнул в Ивановку искру Божью и отметил ею дитя. Дальше, быть может, сказались героические, исторические, географические особенности: путь славянского народа, счастливое сочетание русского, украинского, казачьего укладов, полевые пространства родного края, суходолы и впадающие в Дон речки, солнечные токи, чернозем...

Мальчик заглянул в криницу - и увидел звезду. А дар Божий дал его отзывчивому сердцу почувствовать трагедию. Трагедию Родины, России. Трагедию мира. Да, в конечном счете, и трагедию вселенной. Чутко воспринимая все изломы человеческой души, пытаясь счастье с горем рассудить на земле, надеясь запредельное постичь, вслушиваясь в отдаленные грозные громы небесных сфер, гулы тектонических разломов, гулы Конца, он услышал и горние трубы, и зовы бездны.

Верный отечественной музе, Алексей Прасолов не мог не знать мучительной драмы отечественной поэзии, чувствовавшей невозможность во всей абсолютности выразить сокровенное, невыразимое и разрывавшийся меж словом и молчанием. От благородного пушкинского "Блажен, кто молча был поэт" до отчаянного блоковского: "Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда".

Сказал свое и Прасолов: "Есть под словом человечьим неразгаданная глубь".

И мы теперь разгадываем...

Автор: Виктор Будаков, председатель комиссии по литературному наследию Алексея Прасолова.

Источник: "Коммуна", N 54 (25485), 15.04.10г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|