Вячеслав Гонгадзе

(Продолжение. Начало – в NN184, 185)

Побережье Анголы и его порты позволяли Советскому ВМФ эффективно контролировать морские коммуникации между США и Ближним Востоком, Северо-Американским континентом и Тихоокеанским регионом. В те годы все это было реально и действительно необходимо.

Безусловно, Ангола представляла интерес и в экономическом плане. В стране до 1975г. разведали запасы нефти, железной руды, марганца, цинка, свинца, титана, ванадия, урана, золота и алмазов. Однако в части экономического сотрудничества, нужно признать, активность была невысокой. Посольство, торгпредство, аппарат экономического советника постоянно вносили предложения, но Центр, как тогда принято было говорить, серьезных решений не принимал. Конечно, объективно мешали гражданская война и общая нестабильность. Позже стало понятно и то, что мы (СССР) были к этому не готовы, не имели цельной, четкой концепции именно экономического сотрудничества с развивающимися странами этого африканского региона. В финансово-экономическом плане Союз от этого терял достаточно много.

Не все в Анголе было просто и в политической сфере. На волне антиколониальной борьбы к руководству в стране пришли очень пестрые по своей ориентации и конечным целям силы.

И если лидер МПЛА-ПТ А.Нето, а затем и Эдуардо душ Сантуш стояли на четких социалистических позициях, то немалое число других руководителей, представляющих, как правило, ангольскую буржуазию, видели этот путь, как сугубо временный, лишь на этапе обретения и укрепления независимости своей страны.

Должная централизация власти в силу этого и других причин отсутствовала, что определяло малоэффективность государственного управления, неразбериху, а порой и хаос. В стране шли перманентные реформы и смена руководителей. Все вместе взятое отрицательно влияло на внутриполитическую обстановку и серьезно снижало эффективность оказываемой помощи.

По роду деятельности основу контактов составляло руководство МГБ, МИД Анголы, провинциальные комиссары (губернаторы) и другие государственные чиновники и политические деятели. Достаточно часто приходилось решать вопросы, особенно по становлению и развитию ангольской разведслужбы с министром ГБ Дино Матроссом. В то время он был вторым лицом в государстве и при отъезде Президента Эдуардо душ Сантуша оставался за главу республики.

Министр учился во Франции, имел высшее образование, принимал активное участие в антиколониальной борьбе, был последовательным сторонником ориентации на СССР. Из многих африканских руководителей его отличали сдержанность характера, внимательное и вдумчивое отношение к решаемым проблемам. В принятии решений всегда прагматичен. Д.Матросс, не будучи профессионалом в проблемах госбезопасности, много сделал для укрепления ангольских сил правопорядка и особенно погранвойск. В дальнейшем Д.Матросс целиком сосредоточился на партийной работе.

Сложились хорошие деловые отношения и с начальником военной контрразведки и одновременно помощником президента по вопросам безопасности Жозе Марией. Он заметно выделялся среди руководителей МГБ не только особенностью должностного положения, но и своей неординарностью.

Сын португальца и анголки, учился в семинарии иезуитов, которую блестяще окончил, а затем офицерская школа. В португальскую армию пошел служить не капелланом, а боевым офицером спецназа. В 1975г. примкнул к восставшим офицерам. В последующие годы стажировался на Кубе. Разностороннее образован и начитан. В целом обладал прекрасными данными не только как военный, контрразведчик, но и как политик, отлично ориентировавшийся во внутренних проблемах и хитросплетениях общей африканской обстановки.

Естественно, что с Ж.Марией было много плодотворных бесед и о текущем моменте, и о будущем Анголы, ее месте среди стран Африки, сравнения с Мозамбиком и Эфиопией, а также о многом, многом другом. Ж.Марию всегда отличала четкость суждений и гибкость в оценке перспектив.

Трудно перечислить всех, с кем приходилось работать в Анголе. Они были очень разные, но объединяло их, пожалуй, одно - желание познать и утвердиться, поскольку были молоды, достаточно амбициозны и в то же время неопытны в работе и жизни. Многое их разделяло - происхождение, предшествовавшая жизнь, политические взгляды и приверженности, а порой и отсутствие таковых. Большую роль играла и страна, где проходили обучение. При знакомстве можно было, не спрашивая, определить, кто стажировался на Кубе, в ГДР, Болгарии и, конечно, в СССР.

В последующие годы я узнавал, что некоторые погибли в боевых столкновениях и операциях, некоторые стали жертвами политических интриг, и лишь небольшая часть продолжала служить и работать.

Гражданская война и политическая нестабильность жестоко били и по самой стране в целом, и по конкретным лицам. Так было всегда и везде, независимо от стран и континентов.

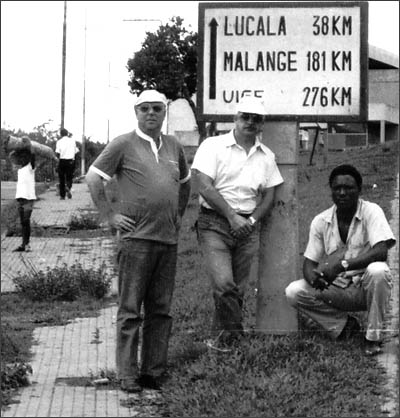

Луанда, 1982г. В.Гонгадзе (в центре), слева - советник полковник Л.Н.Крючков,

справа - сотрудник МГБ Анголы.

В середине 1983г. готовился правительственный визит ангольского руководства в Москву для участия в трехсторонних переговорах - Ангола - СССР - Куба. Предполагалось обсудить насущные вопросы отношений и взаимопомощи. Одним из важнейших вопросов - продление сроков и способы погашения полученных ранее кредитов и, естественно, получение ими нового государственного кредита. К тому времени долг Анголы составлял уже около 2 млрд. Ситуация была крайне непростой, поскольку бремя помощи африканским странам увеличивалось, оно все ощутимее влияло на развитие экономики в самом Союзе.

(Продолжение следует)

Источник: газета «Коммуна» N186 (26014), 15.12.2012г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012