|

06.12.12

Страницы истории. Как заселялся Богучарский уезд Воронежской губернии

Около 300 лет назад принудительно, по указу царя Петра I, началось заселение Богучарского уезда Воронежской губернии

Было воинское подразделение - Острогожский казачий полк, который сделали оседлым, наделили землей, разрешили привозить жен и иметь хозяйство. Но казаки оставались людьми военными и по сигналу должны были быстро собраться и выйти в поход. Откуда они были, эти военные люди, не совсем понятно, так как они могли быть из любой губернии.

Журналист Эмиль Абросимов пишет:

«Дьяченково стало моей родиной тоже... Мама моя - украинка, и дед Петро - украинец, и бабушка Мария. А Полтавку, село, что с Дьяченково рядом, основали вольные переселенцы из-под Полтавы. В память о покинутой родной земле они и назвали свою слободу Полтавкой. Дьяченково где-то на четверть века старше Полтавки (середина 30-х годов ХVIII века). И образовалось оно несколько иным путем. По берегам придонских рек находились так называемые богучарские дачи, и, как я уже упомянул, военно-служивый люд в чинах и без оных получал здесь свои наделы.... Прохоров посчитал, и я с ним согласен, что первым к развилку, где в речку Левая впадала речка Колодежная, пришел со своей семьей войсковой житель Дьяченков. За ним потянулись другие из тех казачков-черкас, что прибывали на службу в Богучар.

Известный исследователь истории богучарского края Е. П.Романова также упоминает:

"Дьяченково – село, расположено в семи километрах от Богучара у реки Левая Богучарка, центр сельсовета. В его состав входят села Абросимово, Красногоровка, Полтавка, Терешково.... Близ села расположены курганы эпохи бронзы, свидетельствующие о древности заселения этих мест. В 1716 году на месте будущей слободы размещались дачи жителей сл. Богучар. В 1730 году казак Дьяченков основал здесь хутор. Вскоре к нему подселились жители Кацемакины, Волковы, Ногины, Осиковы.

А богучарский краевед А.Т.Бойко (однажды беседовал с ним) говорил: "Удивительно и загадочно ваше село ! Ни одного такого больше нет в наших краях - два храма на одно село. Ваш Ткачев Г.Г. - самородок. Если бы не случайная смерть в 20 лет быть бы ему гением российской словесности уровня Пушкина и Лермонтова. Так многие воспринимали его в то время...»

И у воронежских историков были такие же предположения о происхождении и названии села.

Но еще когда мы изучали в школе "Вечера на хуторе близ Диканьки", кто то из нас, из школьников, сказал, что ему очень понравились эти рассказы Гоголя. И там было описано наше село, наша жизнь и наши представления об окружающем мире. Нам почему-то казались очень близки эти рассказы и этот язык и этот юмор Гоголя, причем это притяжение было необьяснимо.

С детства я понимал, что отец и мать разговаривают в семье на чисто украинском языке, и наши предки проживали раньше где-то на Украине. Я расспрашивал их, пытаясь понять где же жили предки, что они помнят о нашем происхождении, и узнал, что все мои деды и прадеды по восходящей имели украинские имена - дед Иван, прадед Грицко, прапрадед Олыкандр (Александр ) - отец Егор (тоже Григорий - Грицко по церковным книгам). Отец видел и помнил их всех.

Маленький Егорка.,1913 год, Украинские мотивы в костюмах детей

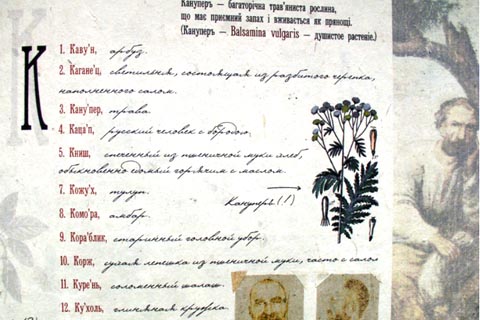

Уже будучи студентом, я купил однажды у букинистов книгу рассказов Гоголя, в которой Гоголь привел в конце словарь редких украинских слов в своих рассказах и пояснил их значение. Он понимал, что не все на Украине понимают отдельные слова из его рассказов, так как эта местность имеет несколько отличный от Украины диалект. Всего в словаре было около 200 слов.

Словарь Н.В.Гоголя

Позже удалось увидеть уже целый отдельный "Словарь малороссийских слов" - это тетрадь Н.В. Гоголя с рисунками и толкованием украинских слов, которые встречаются в его произведении "Вечера на хуторе близ Диканьки". Писатель сам выделяет в отдельную группу слова на украинском языке: "На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны".

В этом словаре я и увидел впервые слова, которые постоянно использовали мои отец и мать. Одним из таких слов было, например, слово "комора". Так отец всегда называл маленькую колхозную кладовую, которая стояла за огородом нашего председателя и в которой он постоянно работал. Это слово всегда приводило меня в недоумение: "каморра" - это итальянская мафия, откуда отец мог знать это слово?

Несколько слов были из названия одежды, например короткую телогрейку он называл всегда словом "свитка". Свитка, свиток имеет совсем другой смысл в русском языке. Такое же слово - "кныш", которое использовала моя мать: кныш - это особая украинская пампушка, которую она часто пекла. Эти слова я нигде больше не слышал, хотя бывал во многих местах и на Украине и в России. Были, конечно, постоянно в нашей речи и такие слова, как кавун, скрыня, сиривэць, смушки. Так я еще в молодости стал подозревать, что основатели нашего села происходят из тех же мест Украины, в которых родился когда-то Николай Гоголь.

В 2000 году появился Интернет, появилось общество "Мемориал", появились оцифрованные архивы Министерства обороны. Розыск значительно облегчился.

Моя семья носит довольно редкую для России фамилию с немецким корнем "stunde" - час, урок. Этот же немецкий корень, кстати, есть и в известном слове "студент". Носителей такой фамилии всего несколько тысяч человек, и скорее всего, мы все находимся в каком-то дальнем родстве.

Отец рассказывал, что в семье Штондиных в селе было три брата, три моих деда. Одного я видел в детстве - это дед Федор, он учил меня играть в карты. Моего деда Ивана я не застал в живых, но отец упоминал как-то смутно, что был и еще один младший брат - Петр. И что Петр погиб на фронте. Но в списках погибших среди односельчан его не было, и на памятнике в центре села тоже не было его фамилии. И вообще, его мало кто помнил в селе.

Я знал имя, отчество, фамилию, примерный год его рождения и начал его искать по спискам погибших солдат "Мемориала" через появившийся тогда новый интернет.

Мне повезло, и вскоре я уже читал боевое донесение командира части о смерти в 1943 году под Орлом, Петра Григорьевича Штондина, уроженца села Дьяченково Радченского района.

Оказывается, перед войной он завербовался и уехал из села в Красноярский край и работал там в поселке Сов. Рудник. Там у него была семья, жена Дарья Штондина, и туда же ей было отправлено извещение о его смерти. Поэтому его с трудом вспоминали в селе. Призван на фронт он был из этого же поселка, через Богучарский военкомат не прошел, поэтому он нигде и не отмечен. Воевал он на фронте всего шесть месяцев и вскоре погиб. В Орловской области есть памятник погибшим за освобождение населенного пункта Березовка, на этом памятнике в Березовке и выбита его фамилия.

В этом архиве" Мемориала" я использовал расширенный поиск и набрал просто фамилию - Штондин. И поисковик выдал мне три-четыре карточки погибших солдат Штондиных, которые были родом из села Дьяченков, но уже Полтавской области. Оказывается, в Хорольском районе там было до войны такое село.

То есть,. наши предки приехали когда-то на новое место и назвали его, скорее всего, в честь своего родного села на Полтавщине. Вероятно, у нас, у дьяченковцев, и жителей соседних сел, есть много очень дальних родственников в Полтавской области.

И последняя деталь - Хорольский район граничит с Миргородским районом, в котором и родился Николай Гоголь, поэтому-то мои родители и имели диалект тех далеких мест, и нам теперь кажутся таким близкими и родными язык Гоголя и его рассказы.

Я, конечно, захотел понять: где же было это настоящее село Дьяченково, как выглядели те места, есть ли что-то общее между нами и жителями тех мест? Как вообще люди выбирают себе место для жительства, и как они дают новым местам название ?

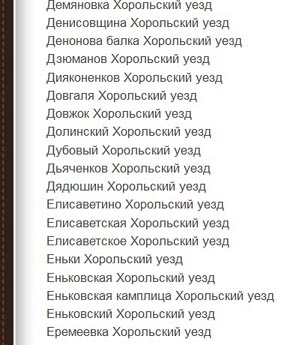

Кроме упоминания в архиве "Мемориала", село Дьяченков (буква "о" в конце названия появилась позже) есть и в старой переписи населенных пунктов Полтавской губернии. До революции такие переписи делались довольно регулярно. То есть, этот населенный пункт - не казус или случайная описка писаря какой-то канцелярии.

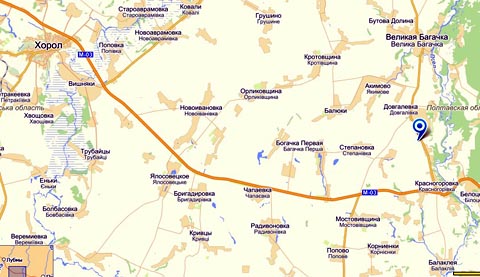

Сегодняшний Хорол и Великая Багачка Полтавской области

Пришлось найти дореволюционные карты Хорольского уезда, но села там не было, карты были довольно крупного масштаба. Сегодняшняя карта Хорольского уезда и сегодняшний официальный список населенных пунктов тоже не содержат такого села - там что-то произошло во время Великой Отечественной войны, и село прекратило свое существование.

Я связался с Администрацией Хорольского района - никто там не знал и не помнил уже такого села. Но заведующая отделом культуры Администрации района со специалистами местного краеведческого музея нашла старую немецкую карту района, по которой продвигались немецкие войска во время Великой Отечественной войны, - и вот только на этой карте с немецкой пунктуальностью были обозначены все населенные пункты района, дороги и т. п. На этой карте и нашлось село Дьяченков.

Так удалось узнать, где оно находилось, - примерно в 40 км от населенного пункта Бригадировка Хорольского района, на границе с Великобагачанским.

На небольшом расстоянии от того полтавского села Дьяченков расположено и сейчас большое село Красногоровка, как и в Богучарском районе Воронежской области, которое тоже находится на крутом берегу реки! Недалеко от них находятся села Луговое, Поповка, Писаревщина и т. п. Вот откуда взялись названия сел Богучарского и Кантемировского районов. Есть даже полтавское село Нижнедевица. У нас так называется Нижнедевицкий район возле города Воронежа.

Дьяченков в списке населенных пунктов Полтавской губернии

Есть населенный пункт Чередники. Словари не дают точное значение этого слова, его корень - это топоним, то есть, слово происходит от географического названия. А у нас ведь много людей с фамилией Чередников, у которой тоже, скорее всего, те же полтавские корни.

Довольно непонятно для Богучарского района название села Монастырщина: все названия сел имеют окончание на о, ов, ое, ка. Откуда "щина"? Оказывается, рядом с полтавскими селами Дьяченково и Красногоровка находится целый "сгусток" сел с такими же окончаниями в названии - Мостовщина, Сидоровщина,Морозовщина, Стефановщина, Писаревщина и т. п. И здесь видно влияние выходцев из этого небольшого района Полтавской области.

Есть село Пилипенки, Пушкаревка, Мирошники - все это корни довольно распространенных в Богучарском районе фамилий.

Эти аналогии в названиях, конечно, надо тщательно исследовать, проверять, отбрасывая случайные совпадения, которые тоже возможны.

Теперь самое главное - что же за процессы происходили в то время, что за сила подняла с места и погнала людей переселяться в массовом порядке, перевозить свои семьи, скарб, нести свои язык и обычаи в другие земли?

Можно совершенно определенно сказать что переселялись в воронежские края из Хорола и Миргорода люди не совсем простые, люди весьма активные, те, которых Лев Гумилев в своих работах впоследствии и называл пассионарной частью общества. Обычный человек живет на одном месте, возделывает свой огород, ходит в церковь, воспитывает детей и благодарит судьбу за свою жизнь.

Что же это были за люди ?

Для этого надо кое-что пояснить из истории самого уездного города Хорола, истории так называемого Миргородского полка и истории запорожского казачества и Запорожской Сечи.

В 15-16-х веках граница цивилизованного государства на Украине заканчивалась на днепровских порогах. За пороги уже селились разные беглые люди, бандиты и каторжане из Московского и Киевского княжества и т. п. Постепенно они и стали именоваться как Запорожское казачество. Переселенцы создали регулярные воинские формирования, защищали себя и государство с юга от набегов крымских татар, да и сами часто нападали на турков и на крымские города, города Варну и Константинополь.

Они имели полковую структуру, выбирали себе гетманов и атаманов. Всостав этого войска входил Миргородский полк, который и базировался попеременно в разное время в трех городах - Миргороде, Хороле и в Лубнах. В состав полка входили около 15 "сотен", в том числе и хорольская "сотня". В полку было примерно 5000 человек - 400-450 пехотинцев, около 4500 кавалеристов, -и небольшая артиллерия из легких пушек и пищалей. Изначально эти люди были запорожцами, запорожскими казаками.

Основан полк был еще в далеком 1625 году и имел довольно сложную судьбу. Он принимал участие во всех воинских походах тогдашней Запорожской Сечи - на крымского хана и на турок, осаждал Перекоп еще в те времена, участвовал в Полтавской битве на стороне Петра, воевал одно время на стороне поляков и литовцев против московского царя. Полк принимал участие в 1654 году в восстании Богдана Хмельницкого и Переславской Раде, когда и была дана присяга дальше навеки оставаться с Москвой и Московским княжеством. Одно время его распустили, но затем восставшие казаки вновь заставили его сформировать. В 1782 году полк окончательно был расформирован и вошел в состав регулярной царской армии.

Но в 1700 - 1740 годы это была мобильная конная единица российской армии, которая имела хороший опыт защиты государства от набегов кочевников и быстрого обустройства на новом месте, опыт одновременно и мирной и военной жизни, устройства застав, несения караульной службы и т. п.

Это и оказалось решающим обстоятельством для графа Апраксина при выборе, кого же отправить на освоение и защиту этих земель. Сама ситуация того времени в Богучарском крае очень напоминала Запорожкую Сечь - вольница, разгром первых поселений, подавленное восстание Кондратия Булавина и Никиты Голого.

Ситуация хорошо описана в работах Е. П. Романова. Он и приводит данные, что Апраксиным был отдан приказ на переселение казакам Острогожского полка, но везде в это время упоминается в документах, что это были казаки-черкасы ( т. е. украинцы). Каким образом в этом полку оказались выходцы из Миргородского полка, или же заселение напрямую происходило из Миргорода и Хорола, - это надо уточнять в архивах Острогожска, Миргорода, Киева и Хорола.

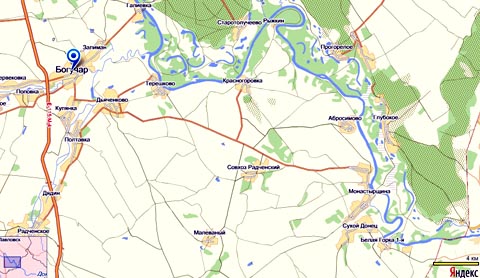

Сегодняшний Богучар и Богучарский район

И, наконец, ландшафты. Как писал Лев Гумилев, ландшафты определяют все - и язык, и образ жизни, и предпочтения людей и их выбор. И это действительно так. На пляже в полтавской Красногоровке вы временами будете испытывать де жавю - как будто никогда и не уезжали из богучарской Красногоровки, только песчаная полоса возле реки немного пошире. А пейзажи на окраине города Хорола - это типичные виды села Дьяченково в сторону Попасной балки.

Последней страницей в истории о заселении Богучарского края будет упоминание о богучарской тюрьме. Да она и сейчас с тех времен стоит на пригорке.

Мрачное трехэтажное здание со старыми полуразрушенными стенами полуметровой толщины и окнами, похожими на бойницы. Да иначе и быть не могло, учитывая, кем и как заселялся край ! Помню, еще в детстве нечаянно услышал разговор родителей: "сидит, уже шесть лет сидит, в Богучаре, в тюрьме.."

Есть хорошее исследование молодой и талантливой журналистки Анны Лебедкиной об истории этой тюрьмы.

Криминальные наклонности издавна считались среди жителей Богучара знаком особой доблести, и многие судьбы там сломались. Ни в одном из городов из ближайшего окружения Богучара нет такой тюрьмы, а в Богучаре есть.... И это тоже история заселения Богучарского края .

Анатолий Штондин

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|