|

10.11.12

Имя в искусстве. "Я верю в кино..."

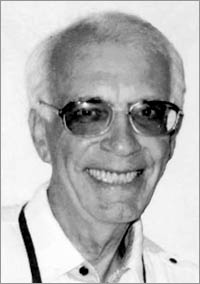

| | Cталь Пензин |

|---|

К 80-летию известного воронежского киноведа и педагога Сталя Пензина

Это интервью со Сталем Никаноровичем Пензиным я сделала более десяти лет назад. В силу разных причин оно не было тогда опубликовано. Интервью попало в «долгий ящик», а потом вообще забылось. Сам Сталь Никанорович, казалось, тоже про него забыл.Да мы почти и не встречались. Когда же готовилась книга о нем, я вспомнила про этот неопубликованный материал. Удивительно, но рукопись не пропала. Я нашла ее в коробке со своими старыми рукописями. И теперь хочу все-таки представить читателю. На мой взгляд, это интервью интересно не только как свидетельство о замечательном воронежском подвижнике от кино, но как документ времени. Впрочем, судите сами…

- Сталь Никанорович, последнее время вы все больше занимались научной работой, часто выступали как кинокритик в воронежских изданиях. И вдруг опять стали показывать фильмы, вернулись к кинопедагогике. Почему?

- Чуть больше 100 лет назад человечество получило прекрасный подарок от научно-технического прогресса – кино. Его техническое оснащение развивалось молниеносно. Представляете, я застал время, когда на афишах воронежских кинотеатров писали: "новый ЗВУКОВОЙ фильм"! До этого оно было немым. Не успели мы привыкнуть к звуку, как появился цвет. Потом благодаря телевидению кино пришло к нам домой. Потом появилось видео - и это еще более упростило выбор и просмотр фильмов. Сейчас техника видео достигла такого высокого качества изображения, что в его исполнении не жалко показывать самые изысканные по изобразительной культуре фильмы.

А главное, накопилось огромное количество замечательных фильмов, в том числе Феллини, Трюффо, Куросавы, Кубрика, Тарковского и Бергмана и многих других выдающихся мастеров. Когда-то мы с нетерпением ждали выхода каждой их новой картины. А если ее не удавалось посмотреть, то все - уже не догонишь.

А сейчас, пожалуйста, черпай из этого моря бесконечно. Золотой фонд кино каждый год пополняется новыми интересными произведениями. Мне обидно, что все это богатство остается практически невостребованным.

- Люди перестали ходить в кино?

- Да, и это тоже. Живут, отягощенные житейскими заботами, или вообще ничего не видя, или довольствуются "репертуаром" ТВ - боевиками с мордобоем или мыльными операми. А молодежь, которая еще не забыла дорогу в кинотеатры, отдает предпочтение голливудскому киномусору, который заполонил экраны. Большинство нынешних молодых даже не подозревают о существовании большого и яркого мира настоящего киноискусства. Произведения современных мастеров не попадают на экраны.

- Вы считаете, что можете переломить эту тенденцию?

- Думаю, что ее могло бы переломить кинообразование, которое я пропагандирую всю жизнь. Наверное, не случайно во Всеобщей декларации прав человека статьи о правах на образование и на искусство расположены рядом. К сожалению, большинство людей совершенно не способно реализовать это свое право. Очевидно, что в современном искусстве происходит резкая поляризация: серьезным произведениям, поднимающим важные проблемы человеческого бытия, противостоит массовая культура. Она призвана только развлекать. И не требует шевелить мозгами. Но из-за низкой эстетической культуры населения именно киномусор приносит кинокорпорациям гигантские доходы. И он вытесняет с экранов настоящее искусство. Которое почему-то клеймится "элитарным" и "для избранных". Это совершенно неправильно.

Дело в другом: искусство, как и любая сложная деятельность, требует серьезной подготовки и усилий не только со стороны художника, но и от публики.

Возвращаясь к своей просветительской деятельности, я преследую две цели: дать возможность зрителям, прежде всего молодым, увидеть серьезные произведения кино и подготовить их к этой встрече, нейтрализовав по возможности вредное влияние кича.

- Чтобы изучать историю или теорию литературы, нужны книги, которые можно взять в библиотеке. А для кинообразования нужны фильмы. Где вы их берете?

- Это вы правильно сказали: как преподавание литературы невозможно без библиотеки, так и преподавание кино невозможно без коллекции видеофильмов. Таких видеотек нет ни в школах, ни в вузах. Помочь мне в создании видеотеки из лучших фильмов всех времен и народов решил мой ученик, бывший киноклубовец, выпускник физфака ВГУ Олег Берг. В 1997 году им организован киновидеоцентр имени Василия Шукшина, задачей которого является распространение знаний о киноискусстве. Кроме фильмов мы собираем записи интервью со знаменитыми режиссерами, показанные по ТВ, репортажей с кинофестивалей. Это дает возможность проводить занятия о киноискусстве не только в ВГУ и педуниверситете, но и в Доме актера.

- Сталь Никанорович, но почему вы занимаетесь именно кино? Логично было бы знакомить людей и с другими видами искусства - театром, музыкой, живописью, архитектурой. По отношению к ним тоже существует повальная неграмотность.

- Ну, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Я просто очень люблю кино. И верно служу ему всю жизнь по мере своих сил. Кто любит другое искусство, пусть пропагандирует его. Никому не возбраняется. К тому же я очень верю именно в силу искусства кино. Оно возникло позже всех муз, его недаром называют синтетическим, впитавшим в себя достижения и ресурсы всех остальных.

- А вы считаете, что в советское время, в прежние годы, мы были более духовными?

- Не знаю, возможно, что-то из того, во что мы верили, было обманом. Но многие истины остались для меня незыблемыми. К примеру, я с детства был воспитан в убеждении, что интересы коллектива выше частных. Верил, что родной город - это как бы гигантское общежитие людей. Его улицы, парки, транспорт, кинотеатры - это ОБЩЕЕ достояние. И вдруг оказалось все наоборот. Главное теперь - частная собственность. Я верил в разумность решения горсовета о возведении в Воронеже зданий не ниже девяти этажей - места мало, а коммуникации и без того растянуты. А теперь выросли "долины сказок", где все особняки напоминают средневековые крепости, забаррикадировавшиеся от "супостатов".

Не удалось доказать и очевидное, что нельзя лесопарк в Центральном районе вырубать под частные коттеджи. Интересы хозяев этих коттеджей оказались важнее. Выходит, с идеалами покончено. Но если так, если личные, шкурные интересы важнее интересов всеобщих, то как можно призывать любить и защищать, к примеру, то, что раньше называлось Родиной? Странно как-то...

- Вы думаете, что искусство поможет?

- Мне трудно навязывать свои взгляды поколению, которое выбрало пепси. Но я убежден, что человек, в отличие от персонажей спилберговского "Искусственного разума", должен иметь идеалы и духовную жизнь.

Кино, настоящее, конечно, может дать импульс к этому, заставить задуматься о проблемах, которые во все времена называли "вечными". Часто человек приходит к краху не только в силу внешних обстоятельств, которые сильнее его, но и потому, что сам выступает как соучастник своего поражения, этому поражению способствуя. Еще я недавно показывал английский фильм "Если...", - и сам ахнул. Линдсей Андерсон снял его в 1968 году, а как он актуален! Сейчас много разговоров о терроризме, но мало кто задумывается об его истоках. А фильм вон еще когда предупреждал: нельзя беспредельно угнетать, унижать личность человека (даже юного), его протест может принять варварские формы.

- Ваша деятельность по кинообразованию, насколько я понимаю, началась в начале 70-х, когда вы организовали студенческий киноклуб в ВГУ, потом он перешел в кинотеатр "Пролетарий" и слился с киноклубом "Друзья десятой музы". Это было время расцвета киноклубного движения в стране, возникла даже федерация киноклубов. Как вы думаете, почему тогда был такой всплеск интереса к кино?

- Очень просто: в то время принципиально менялся наш кинематограф. Раньше тоже снимали и хорошие фильмы, и плохие, и средние, но все-таки все они были рассчитаны на массовую аудиторию. И вдруг в конце 50-х - начале 60-х начало появляться "другое кино". И по форме, и по содержанию. Достаточно назвать последние работы Михаила Калатозова: "Летят журавли", "Неотправленное письмо", "Я - Куба". Даже критики растерялись, и сгоряча назвали "Неотправленное письмо" "творческой неудачей", хотя это был новаторский фильм. Что же говорить о рядовых зрителях?

После появления картин Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и Абуладзе "Мольба" вообще возник термин "трудный фильм". Помню, как тогда острили: "Не "трудный", а нудный". Но это было не так. Вот тогда любители кино и стали объединяться в киноклубы, чтобы сообща разбираться в происходящем на экранах.

- Сейчас среди молодежи распространено такое мнение, что при том авторитарном строе, который сложился в СССР, не могло быть хорошего кино. Слишком велика была сила цензуры и идеологический пресс. Но ведь это не так! Сколько замечательных фильмов мы видели!

- Да, вы правы. Новое, интровертивное, кино (то есть о внутреннем мире) делали так называемые "шестидесятники", люди эпохи "оттепели", поверившие в "социализм с человеческим лицом". Они надеялись, что прекрасная утопия, названная "социализмом", обретет реальность лишь тогда, когда каждая личность будет свободной. Все их усилия были направлены на нравственное совершенствование личности, на превращение "гомо советикус" в "гомо этикус". Вот основа ренессанса советского кино. По количеству первоклассных фильмов мы опережали кино всех других стран мира.

- Вы уже не одно десятилетие приобщаете воронежцев к хорошему кино, можете сделать какие-то выводы. Что происходит с человеком, который посещал в юные годы киноклуб или спецкурс по киноискусству? Он сохраняет любовь и вкус к хорошему кино на всю жизнь?

- Постоянство в любви, к сожалению, свойственно далеко не всем. В этом году, например, отмечалось 60летие филологического факультета ВГУ, а группа, в которой я учился на истфилфаке, отмечала 51-ю годовщину нашего поступления в университет. И что же? Я с грустью увидел, что есть среди нас и такие, кто давно перестал читать книги, не следит за толстыми журналами. Верх берут другие интересы - скажем, внуки (а то уже и правнуки), триада "дачка, тачка и собачка", да мало ли что еще? Наверное, точно так же проходит со временем у некоторых и интерес к кино. Это закономерно.

Кинообразование не ставит своей целью подготовку киноведов. Главное, чтобы уважительное отношение к киноискусству, понимание, что это составляющая часть современной культуры, - осталось на всю жизнь.

- А есть у вас ученики, которые продолжают ваше дело?

- Есть, конечно. Хотя, повторюсь, истинный поклонник десятой музы - это "штучный товар", то есть таковых мало. Назову, к примеру, Галину Евтушенко, выпускницу ВГУ, которая закончила аспирантуру ВГИКа, защитила кандидатскую по кинообразованию, одно время преподавала основы киноискусства в школах, сначала в воронежских, потом в столичном киноколледже. Сейчас работает режиссером документального кино.

Другой киноклубник Вадим Рутковский учится на киноведческом факультете ВГИКа и одновременно работает редактором отдела кино в журнале "Ом".

Моя дипломница с факультета журналистики ВГУ Наташа Белогур стала лауреатом премии по кинокритике Союза кинематографистов России.

Активный киноклубовец прошлых лет Виктор Быков тоже занимается очень полезным делом - пропагандой семейных просмотров. Он подбирает лучшие детские фильмы, наблюдает реакцию на них в своей семье ( дочери - пять лет, сыну - семь с половиной, а мама - детский врач) и рассказывает об этом в воронежском ежемесячнике "Ваш малыш", где ведет соответствующую рубрику, и на сайте в Интернете. Собирается издавать книгу о роли кино в воспитании детей.

- А как вы считаете, с приходом видео кинотеатры уже совсем утратили свою роль основной базы кинообразования, которая у них была в прошлом?

- Да нет, конечно! Любой просмотр хорошего фильма со вступительным словом перед началом - это уже кинопросвещение зрителя. Я, например, люблю, чтобы у меня после просмотра фильма что-то осталось, типа театральной программки с текстом, помогающим осмыслить увиденное. И чтобы каждый зритель тоже получал яркий и насыщенный информацией буклет. Вот бы так на каждую премьеру! - Но ведь на это нужны средства... - Да, но не такие уж и большие. Было бы желание. Зато как это важно! Я думаю, что несмотря на повальную коммерциализацию, скоро обязательно придет время, когда кинотеатры, чтобы выжить и конкурировать, окажутся перед необходимостью вернуться к работе со зрителем. И вспомнят о пользе кинообразования.

Татьяна Быба

11 ноября, в день 80-летия известного киноведа, в фойе воронежского кинотеатра "Пролетарий" в 13.00 будет открыта мемориальная доска и представлена книга, посвященная памяти Сталя Пензина .

Источник: газета "Коммуна" N167 (25995), 10.11.2012г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|