|

28.08.12

Страницы истории. Пятое колесо для машины пропаганды

Борисоглебский театр после окончания Великой Отечественной оказался между молотом идеологии и наковальней зрительского успеха

Одной из первых послевоенных премьер театра имени Н.Г.Чернышевского стал «Иванов» - попытка обращения к Чехову. "Надо сказать, что первый опыт театру удался, - отметил 27 мая 1945 года рецензент "Борисоглебской правды" Гр.Иванов. – Перед зрителем вполне раскрывается замысел автора. Заслуженную симпатию вызывает у зрителя игра артистов Ратмирова (Граф Шабельский), Искрина (Лебедев), Истоминой (Лебедева), Светлова (Косых). Они создали запоминающиеся образы разорившегося дворянства восьмидесятых годов. Хорошо исполняет роль Анны Петровны артистка Берг. Менее удачно играет роль Иванова артист Будный. В его игре нет цельности. Созданный им Иванов как-то сух, нет той теплоты, человечности, которая должна бы в нем быть".

Казалось бы, при чем здесь Чехов? Не было ничего дальше от описанного им мира, чем реальность победной весны 1945 года.

Сезон-1945-46 начался без П.Н.Трапезникова; только что худрук труппы рассказывал читателям "Борисоглебской правды" о необходимости "всемерно развивать художественную самодеятельность" и создавать надлежащие условия способным, любящим искусство людям" - и вот уже ставит в Воронеже горьковских "Мещан". Его место занял В.П.Иванов. Тем не менее, в списке лучших людей города для внесения в Книгу Почета, утвержденном 30 декабря на торжественном заседании сессии горсовета депутатов трудящихся в честь 300-летия Борисоглебска, есть и трапезниковское имя.

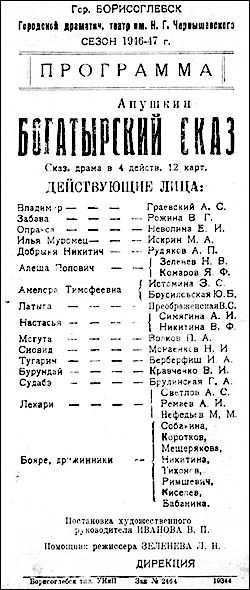

| | Программка спектакля "Богатырский сказ". | 27 марта 1946 года одна из полос "Борисоглебской правды" вышла под заголовком "Работу театра - на высшую ступень (к конференции зрителей)". Нашлось на ней место и откровенному признанию Иванова:

"Мне как художественному руководителю театра, приступившему к своим обязанностям только в сентябре 1945 года, трудно говорить о далеком прошлом, тем более, что от прошлого репертуара осталось всего только два спектакля: "Свое имя" и "Время не ждет". Отсутствие репертуара поставило нас сразу же в чрезвычайно тяжелое положение, так как играть было почти совершенно нечего".

С Трапезниковым ушла значительная часть труппы. Осенью сорок пятого предстояло не только в кратчайшие сроки обновить репертуар, но и немедленно найти исполнителей.

"Приехали тт. Неволина Е.П., Неволина Г.П., Гутман В.Г., Писаренко Б.Н., Рожина В.Г., Соколов Н.В., Равин Ф.П., Берберфиш Н.Д. Такое пополнение творческого состава дало возможность сразу же приступить к капитальному спектаклю "Богатырский сказ", который и был показан впервые на трехсотлетнем юбилее нашего города".

На той же полосе газеты - мнение М.Постоева: "Богатырский сказ", пожалуй, превосходит все, что до сих пор было показано на борисоглебской сцене".

"Образы чудо-богатырей, преданных Родине, Ильи Муромца, Добрыни Никитича, молодого Алеши Поповича вызывают чувство гордости за родную землю, за Русь", - добавила в бочку меда свои комплименты секретарь горкома ВЛКСМ М.Ступина.

"Сказочная драма в четырех действиях" по пьесе Я.Апушкина пользовалась успехом у зрителя (и даже была возобновлена в 1949 году). Редкий случай - через год после премьеры в местной газете появилась рецензия. Называлась она просто: "Хороший спектакль". "Успех "Богатырского сказа" - в прелести героического прошлого нашего народа. Известно, что русским не чуждо чувство национальной гордости. Наша история, нашедшая художественное обобщение в богатырских сказаниях, - богатая история. На Руси "сильны могучи богатыри", которые в далеком прошлом не один раз сумели отстоять свою страну от внешних врагов и спасти цивилизованную Европу от нашествия средневековых завоевателей. Автор героической сказочной драмы берет из богатырского эпоса, как из арсенала, образы, созвучные эпохе".

Восторженно отозвался автор статьи о воплотившем образ главного из троицы богатырей М.А.Искрине: тот "многими, удачно найденными штрихами, все больше и больше раскрывает русскую смекалку, практичность, юмор, благородство Ильи Муромца. Особенно ярка сцена в погребе, где артист Искрин сумел показать в Илье Муромце широту характера русского человека, его ум и понимание народных нужд".

Рецензенту почти удалось избежать казенных слов в своих размышлениях о постановке, созданной на исходе первого года мира, в месяцы подлинного патриотического подъема, в дни надежд.

Обратимся к документам Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области (фонд N1317). 7 февраля 1946 года на заседании первичной парторганизации обсуждалось обслуживание театром избирательных участков накануне выборов в Верховный Совет СССР.

По мнению С.Г.Симягина, дело с программами бригадных выступлений обстояло слабо. "Вовлечена в работу часть актерского состава, и нет разнообразия программы. Приходится на один и тот же участок посылать одну и ту же программу, и были заявлены недовольства".

Это лишь одна из форм деятельности театра как шестеренки механизма советской пропаганды. Начинаются годы ждановщины - один из мрачнейших периодов в истории отечественной культуры.

"Своеобразие ждановских постановлений - в фактическом раскрытии тщательно скрываемого ранее, в 1920-1930-х годах, цензурного механизма, - отмечает исследователь Евгений Добренко в изданной год назад книге "История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи".

- По сути, это обычные "цензурные" постановления, которые и раньше принимались сотнями в Политбюро, Оргбюро и Секретариате ЦК по тем или иным вопросам культурной политики. С той лишь разницей, что тогда они были закрытыми, секретными документами. (…) Главное отличие постановлений 1946 - 1948 годов как от прежних, так и от тех, что никогда не вышли из категории "закрытых", чисто репрезентативное - это публичные документы. А главное, что их объединяет, - новая функция: документы такого рода утверждали процедуру для публичных дискуссий о культуре и создавали для них некую дискурсивную матрицу.

Виталий Черников

Борисоглебск - Воронеж

(Продолжение следует).

Источник: газета "Коммуна" N126 (25954), 28.08.2012г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|