Своему рождению, по свидетельству старожилов, Россошанский молочный завод обязан крестьянам слободы Россошь - Тимофею Андреевичу Украинскому и его сыну Никите Тимофеевичу.

Их фамилия подсказывает, что Украинские вышли из черкасов - казаков Острогожского слободского полка. Из-под панского польского гнета они попросились «под руку Московского государя» и в середине семнадцатого века переселились с берегов Днепра в донские степи. Здесь по-крестьянски обживали свои слободы-села и охраняли южные пределы государства. Защищали их от набегов кочевых народов, участвовали в войнах России с Польшей, Турцией, били шведов под Полтавой.

Когда государственные границы "ушли" далеко на юг, на запад, то дети служивых воинов стали земледельцами. А "скотоводство, идущее обыкновенно рука об руку с хлебопашеством в Острогожском уезде, прививалось еще тем более, что тут находятся богатые и обширные луга", - отмечал в девятнадцатом веке историк-краевед Г.М. Веселовский.

- Мы - россошанские Украинские, из слободских крестьян. Об этом слышала от бабушки Евдокии Акимовны. Да и работала она в колхозе, сахарную свеклу полола, убирала, - рассказывает ее внучка, преподаватель колледжа мясной и молочной промышленности Татьяна Донченко, в девичестве Украинская.

- Прадедушку Тимофея Андреевича знаю только по воспоминаниям родных, по фотографии. Родилась уже после его кончины. Даты его жизни: I873 - I95I. Был он мужик, о каких говорят, с умелыми руками и умной головой. Мой старший брат помнит, что прадедушка наш очень хорошо разбирался в молочных делах, к нему люди шли за советом. Тимофей Андреевич имел двух сыновей. Владимир Тимофеевич стал ученым, преподавал в Новочеркасском сельскохозяйственном вузе. Дедушку Никиту Тимофеевича помню хорошо. Он родился в 1893 году, а умер в 1966-м. Они с бабушкой тоже вырастили двух сыновей.

Об одном из них есть такая запись в "Книге Памяти о воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны в 1941 - 1945 годах. Россошанский район": "Украинский Петр Никитович, 1915 года рождения, рядовой, 6 августа 1941 года пропал без вести".

Моего отца – фронтовика Сергея Никитовича - жители округи помнят как опытного врача районной больницы. Перед выходом на пенсию дедушка Никита Тимофеевич работал слесарем в тогдашней автоколонне 1501. От старших я слышала, что еще до революций Февральской и Октябрьской - 1917 года он вместе со своим отцом Тимофеем Андреевичем "построили маслобойку". При Советской власти в конце двадцатых частное предприятие обложили налогами, работало оно "без прибытка". Хозяева были вынуждены передать маслобойку государству.

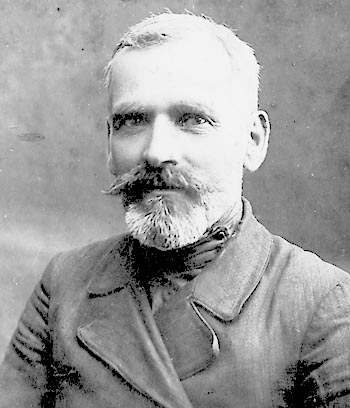

Тимофей Украинский

Семья Украинских жила в большом, по тем временам, доме на улице Январской, тогда она называлась имени Кагановича. Никиту Тимофеевича из него выселили. Он перешел на жительство в соседнюю хату к сыну. А в его "хоромах" в тридцатые-сороковые годы размещалась начальная школа.

Когда и как это случилось, наша собеседница Татьяна Сергеевна не знает.

- О самой маслобойке я тоже мало что знала, в семье о ней не вспоминали, - говорит Татьяна Сергеевна. - Расположена она была у перекрестка нынешних улиц Льва Толстого и 50 лет СССР. В минутах ходьбы от знакомого всем памятника Советскому воину на центральной братской могиле. Еще признаюсь - до недавнего считала, что там "били" подсолнечное масло. Не знала, что то был молочный завод, на котором выпускали сливочное масло.

Впрочем, к путанице названий внучка Украинских нисколько не причастна. Сливочное масло тоже ведь "сбивали". В середине двадцатого века его готовили чуть ли не в каждой сельской семье, которая держала на подворье корову. Наши мамы и бабуси свежее молоко сливали в глечики-кувшины и ставили в глубокий холодный погреб-подвал. Дня через три ложкой черпали-снимали вершок-сливки в макитру - широкогорлый горшок. Сливки томили в жарком зеве печи, истопленной, хранящей тепло. После сливали в колотушку - деревянный бочоночек с вертушкой внутри.

Крутишь ручку и лопастями, тоже деревянного, "мотовила" взбиваешь топленые сливки. Занятие для мальчишки нудное. Облегченно вздыхаешь, когда через полчаса сбивается в комочки сливочное масло. Отцеживая, их обжимают в ком в чистой марле. Раза два-три промывают в холодной воде, слегка подсаливают. И свежее, приятно пахнущее в награду за труды масло намазывай на кусок хлеба. А на сыворотке - "сколотине" вкусную пшенную кашу варили.

Нередко обходились и без колотушки. Масло взбивали в большой кастрюле, помешивая те же сливки деревянной лопаткой.

Промышленное производство сливочного масла началось во второй половине XIX века, когда француз Густав де Лаваль изобрел сепаратор молока. Событие это оказалось настолько важным в молочном деле, что его особо отметил даже Владимир Ильич Ленин в книге "Развитие капитализма в России": "Главное преобразование состояло в том, что "исконное" отстаивание сливок заменено отделением сливок посредством центробежных машин (сепараторов)". И далее: "Машина ...вызвала концентрацию производства".

В 1880 году сепаратор увидели на Всероссийской выставке, их производство начала компания "Нобель" в Санкт-Петербурге в 1888 году. Как помещики, так и сметливые крестьяне начали строить молочные заводики. Ведь базарные цены на тогдашних местных ярмарках в 1865 году составляли за глечик-кувшин молока 8 копеек серебром, за фунт коровьего масла - 20 копеек, за большую чашку творога - 70 копеек, а за фунт свежей говядины - 4 копейки, за фунт ветчины - 10 копеек серебром. Фунт - старинная русская мера веса, равная 409,5 грамма.

В Воронежском Государственном архиве сохранились сведения о том, что в соседнем Бирюченском уезде, в который входила часть сел нынешних Ольховатского и Каменского районов Воронежской области, существовало в начале ХХ века больше 80 мелких молокоперерабатывающих заводов - "бирюченских маслобоен". Скорее всего, немало их действовало и в наших слободах Острогожского уезда.

Первая мировая война, революции, Гражданская война в зачатке притормозили и развитие сельской перерабатывающей промышленности. В Россоши завод отца и сына Украинских уцелел, выжил. Неплохо, видимо, был-таки оснащен техническим оборудованием. В целости и сохранности перешел Воронежскому тресту "Маслопром".

Как предприятие выглядело в новом ведомстве на исходе тридцатых годов, помнит старожил Григорий Максимович Штанько.

- Мой отец работал на заводе. Мне, мальчишке, приходилось наведываться к нему. Так что хорошо представляю все. Тогда это была городская окраина. За забором пасли скот. Чуть восточнее - озера, лошадей туда гоняли купать. Ванны с обратом стояли под навесом на краю заводского двора. Глянешь - комочки масла сверху плавают. Вычерпаешь - есть, чем полакомиться.

Григорию Максимовичу понятно, что такое "обрат". Происхождение названия продукта любопытно. К владельцу сепаратора крестьяне несли цельное молоко. Он же им возвращал обезжиренное. Его ведь тоже употребляли в пищу, сдабривали им корма животным. Обезжиренное молоко обратно (обрат) тоже забирали домой.

Стоим с Штанько на уличном перекрестке. Опираясь на палку, "третья нога", - подшучивает он над самим собой, надежная помощница в ходьбе. Не занятой рукой указывает, "где и что стояло".

- Вот этот жилой дом на несколько квартир - бывшая заводская контора с лабораторией. Безоконную часть с торца занимал склад. В нем хранили соль.

От корпуса завода ничего не осталось. Жильцы сарайчиками и гаражами место застроили.

Еще сохранился обновленный дом для мастера. В нем жил Алексей Петрович Пленицын. Дом для главного инженера Николая Дмитриевича Щукина попал под снос.

Котельная. Ледник, холодильников тогда ведь не было, зимой в подвале на летний рабочий сезон запасали лед с речки. Конюшня, гужевой транспорт был в ходу. Ко двору завода примыкал свинарник. На отходах откармливали свиней.

Григорий Максимович не только показывал и рассказывал, на блокнотном листе вычертил схему расположения зданий.

- Что построено при Украинских, что при Советской власти? Не знаю. Этот старый молочный завод жители Россоши называли не маслобойкой, а перетопкой. Сливочное масло - продукт скоропортящийся. Его перетапливали. Топленое масло дольше хранилось. Оно приобретало особый вкус. За границей его именовали "русским маслом". Говорят, пользовалось большим спросом.

Дальше судьбу старого предприятия можно проследить по книге приказов.

У маслобойки молодые аппаратчицы Александра Бойко (слева) и Нина Жарая.

Россошь освободили от немецко-фашистских захватчиков в середине января сорок третьего. В феврале молочный уже работал. Директором завода был назначен Василий Титович Коломиец. Возможно, офицер-фронтовик, по ранению попавший в тыл на лечение.

Написанные им приказы по боевому кратки, звучат по делу.

"Некоторые рабочие и служащие берут без разрешения и ордеров принадлежащие заводу, то есть государству, материалы. Предупреждаю - это кража. Виновные будут наказываться по закону. Контроль возлагаю на охрану завода".

Слов на ветер не бросал. "...за недостачу сливочного масла 22 кг, сырковой массы 90 кг, простокваши 214 кг мастера-заведующего сепараторным пунктом с работы снять согласно приказу Наркомата мясомолочной промышленности N 341 по СССР, материалы проверки направить прокурору".

"...за самовольное взятие выращенной в подсобном хозяйстве картошки в количестве 2 мешка уволить с работы". "...учитывая, что взятые дрова возвращены, материал в судебные органы не направлять". "...за украденный брезент уплатить в 10-кратном размере. В случае отказа - передать докладную в следственные органы".

Строго выдерживалась трудовая дисциплина.

Познакомился Коломиец и с бывшим владельцем завода. Никита Тимофеевич Украинский по возрасту был призван на трудовой фронт, работал на Урале. В феврале вернулся к родным в освобожденную Россошь. Технорук Ксения Павловна Дашкевич пригласила его на помощь в восстановлении и в пуске завода. Никита Тимофеевич опоздал к началу рабочей смены. Директор сгоряча вынес Украинскому строгий выговор. Когда разобрались, что Никиту Тимофеевича вызывали в военкомат, то отменил свое решение, назначил его помощником мастера.

Опыт руководящей работы Коломиец имел. С молочным производством ему помогала разбираться опытнейший специалист, технорук Ксения Павловна Дашкевич. Военными ли ветрами занесло женщину-белоруску в Россошь? Здесь она и осталась, передавала свои знания молодежи. Поколения мастеров-технологов остаются признательны ей за науку, за материнскую заботу.

Ксения Павловна помогла директору уже в феврале открыть в селах нынешнего Россошанского и Подгоренского районов 12 сепараторных пунктов и организовать там сбор молока от населения, наладить первичную переработку молока. Ведь при тогдашнем бездорожье, на лошадках и волах невозможно было его быстро свежим доставлять на завод. Потому на месте сепарировали-отделяли сливки, охлаждали их во флягах-бидонах и везли на завод. Где и сбивали сливочное масло.

Кстати, сепараторные пункты существовали до восьмидесятых годов - как небольшие молочные заводы.

Из приказа N 92 от 18 декабря 1944 года узнаем: "За лучшую работу по сбору молока в фонд здоровья защитников Родины в соответствии с решением Россошанского райисполкома поощрить сливочным маслом следующих товарищей: Коротких Валентину Васильевну, Лизиновка; Чучупал Максима Андреевича, колхоз им. Куйбышева; Фоменко Елизавету Кузьминичну, колхоз "Большевик"..".

В местном историко-краеведческом музее на стенде выставлена фотография: в военные госпитали Россоши раненым с молокозавода отгружают продукты, греет солнышко весны сорок третьего года. Не верится, что совсем недавно здесь гремели бои.

В феврале 1944-го Коломиец передаст дела новому директору. Фамилию-имя его в приказах обнаружить не удалось.

А вот с августа 1945 года в этой должности директор довоенной поры, вернувшийся с фронта, Михаил Дмитриевич Крутько. Его первые приказы тоже о зачислении на работу демобилизованных воинов Снегирева Кузьму Федоровича, Фоменко Павла Ивановича, Молчанова Ивана Ивановича, Дудник Василия Васильевича и других.

Директорские вожжи в строгих руках: "За обман колхозов и колхозников заведующего Вакуловским сепараторным пунктом с работы снять. Передать материалы в следственные органы". "Отпуск продуктов для рабочих и служащих завода производить только через ларек". "За растрату жиров заведующего сепараторным пунктом совхоза "Опыт" отдать под суд".

В зимние месяцы особые заботы о заготовке льда, заменяющего летом еще несуществующие морозильники-холодильники.

20 января 1948 года Крутько уезжает в Москву в Министерство мясомолпрома. Речь пойдет о строительстве нового завода на свободной площадке "с нуля". Новый когда еще будет, а существующий должен работать.

30 января директор пишет очередной приказ: "Неустойчивая зима создает угрозу срыва заготовки льда, что повлечет сбой производства в летний период и порчу молочной продукции. Выходной день 1 февраля считать рабочим".

Татьяна Малютина,

Петр Чалый

г.Россошь, Воронежская область

Источник: газета "Воронежская неделя" N 31 (2068), 01.08.2012г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012