На книжную ярмарку II Платоновского фестиваля искусств в Воронеж приезжал известный поэт, публицист, один из отцов московского концептуализма Лев Рубинштейн.

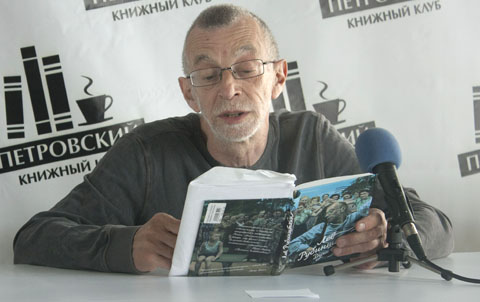

Лев Рубинштейн. Фото Павла Лебедева

Мы поговорили с Львом Семеновичем о том, какой ему видится роль поэта и публициста в современном обществе, об общественных движениях последнего времени и о влиянии соцсетей на эти процессы.

- Лев Семенович, как, по вашему мнению, изменилась публицистика с развитием социальных сетей?

- Трудно сказать; ведь часто не замечаешь насколько вырос ребенок, если это происходило на твоих глазах. Публицистика сегодня, с одной стороны, стала мобильнее, оперативнее и менее многословна; с другой стороны – она становится более безответственной в смысле стиля и вообще личной ответственности. Интернет, к сожалению или к счастью, учит такой скоротечности: что сегодня актуально - завтра уже все забывают.

- В связи с этим возникает вопрос: как пишущим выделиться из постоянно растущего в объемах потока информации?

- Во все времена они выделялись только оригинальностью интонации. Это вроде дактилоскопии. Как у каждого человека есть свой отпечаток пальцев, так у пишущего и говорящего человека есть своя интонация. Если поэт, да и вообще любой литератор, сумеет доказать, что его интонация является оригинальной и уникальной, то он состоялся. Часто люди, глядя на те или иные явления жизни, говорят: «Вот смотри, это как в книге у…» Хотя, в принципе, все писатели говорят об одном и том же.

- Сегодня еще существует грань между искусством и политикой?

- Она, видимо, есть, но регулярно нарушается и размывается. Современное искусство существует для того, чтобы нарушать собственные границы. С одной стороны, чтобы внедряться и экспонироваться в другие зоны, а с другой - чтобы в себя впускать. То есть, это нарушение границ - взаимное. Я как человек, который привык считать, что занимаюсь искусством, а потом всем остальным, не вижу больших противоречий между своими художественными, литературными занятиями и тем, что пишу сейчас как публицист, в контексте общего протестного движения.

- Кстати, считаете ли вы современные общественные протесты, проходящие по всему миру, акциями принципиально нового типа?

- Особенности нового движения - в его горизонтальности, безлидерности. Большие митинги, которые проходили недавно в Москве, выглядели, как традиционный театр: была публика, были лидеры, которые что-то говорили со сцены. Но, по моим наблюдениям, люди не очень слушали... "Лидеры" как-то были сами по себе, публика - сама по себе. Мне кажется, что сегодня практически нет "заразителей", и я очень этому рад: не люблю вертикальности. Если схематизировать, то современные митинги - это движение горизонтали против вертикали.

- Происходят ли какие-нибудь позитивные сдвиги в общественном сознании сегодня?

- Безусловно, меняется общественное настроение. Я это замечаю даже не на уровне языка, а, буквально, на уровне выражений лиц, которые вижу вокруг себя в Москве. Про остальную Россию не уполномочен говорить: здесь все происходит медленней и дольше, но в столице уже даже водители такси заводят со мной разговоры на политические темы.

- Всегда регионы нашей страны в политической и культурной жизни отставали от столицы. Сегодня эта проблема стоит особенно остро. Есть ли выход из ситуации?

- Регионы подтягиваются, но социально они завязаны на местных проблемах. В Красноярске прошлой зимой были серьезные выступления против строительства комбината, который, по мнению людей, может загрязнить атмосферу. Как мне сказали, в Воронежской области многие выступают против строительства предприятия по добыче никеля. Всякие недовольства конкретные, если они вызывают общественный интерес, суммируются - и итогом становится протест общегражданский.

- Вы впервые в нашем городе. Чем вам запомнился Воронеж?

- Пока ничем, врать не буду. Мне показалось, по поверхностному впечатлению, что город является благополучным, развивающимся и живым. Желаю в будущем ему стать еще живее.

Павел Лебедев

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012