|

17.04.12

Судьба и книга. Вспомним павших, поклонимся живым

Александр САРЫЧЕВ,

доцент истфака ВГУ

Хорошей традицией, зародившейся в Воронеже в 70-е годы ХХ в., стала публикация воспоминаний и очерков о героической деятельности воронежских сотрудников органов государственной безопасности, вылившихся в целую серию интересных книг. В 2011 г. эта серия пополнилась еще одной резонансной публикацией – из печати вышел сборник воспоминаний под общей редакцией Виктора Руденко «Особая миссия. Сотрудники КГБ СССР вспоминают об Афганской войне 1979-1989гг.». Этот год был богат на значительные события в общественно-политической жизни как Воронежской области, так и всей страны. Однако появление этой книги не осталось незамеченным. Это объясняется чрезвычайной актуальностью истории афганской эпопеи: она стала важным фрагментом психологической войны, которая велась и ведется против нашего Отечества.

В 1992г. на процессе по делу КПСС свидетель А.Н.Яковлев заявил под присягой в Конституционном суде, что в конце 1985 г. направил М.С.Горбачеву письмо с предложением разрушить КПСС и перейти к двухпартийной системе. То есть, тогдашние "лидеры" КПСС тайно поставили целью ликвидацию собственной партии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это признание Яковлева делает понятными многие "странные" решения времен перестройки.

Так, на январском 1987г. Пленуме ЦК КПСС был взят курс на слом государственной идеологии. А 24 декабря 1989г. Второй съезд народных депутатов СССР принял резолюцию о том, что решение о вводе войск в Афганистан "заслуживает морального и политического осуждения".

Положения и оценки Афганской войны в духе "перестроечных" решений стали господствовать в СМИ, они вошли в учебники по отечественной истории. Им отдали дань и в Воронежской области. С 1995г. на подобный подход в освещении афганской эпопеи ориентировало школьных учителей истории пособие, изданное для них Воронежским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования "Хрущев, Брежнев и другие…". Эти же оценки потом повторили в учебном пособии для студентов неисторических факультетов, выпущенном издательством ВГУ в 2002 году.

Людям, далеким от событий 1979-1989гг., трудно осознать трагизм ситуации, складывавшейся тогда вокруг воинов-интернационалистов. Я же до конца дней своих не забуду, как плакал (в буквально смысле этого слова) мой дипломник, боевой офицер-"афганец", награжденный за мужество и героизм государственными наградами, повторяя одну и ту же фразу: "Как же я теперь появлюсь в своей школе, ведь я теперь, оказывается, оккупант?"

В этой связи остается только сожалеть, что идея этой книги, возникшая еще в 1993г., была реализована только в 2011 году. Заинтересованный читатель, и прежде всего молодежь, уже много лет мог бы получать интереснейшую, достоверную информацию, работающую на разрушение конструкции лжи и клеветы на нашу Родину и ее защитников.

Представленная на суд читателей книга подобна мозаичному панно. Каждая статья представляет собой определенный фрагмент - опыт и видение событий, освещаемых их очевидцем и участником. А все вместе они дают целостную картину войны, и сегодня вызывающей в обществе острые дискуссии и диаметрально-противоположные оценки.

Здесь никто никому не навязывает только собственное мнение, у каждого из авторов выстраданное видение афганской эпопеи. И, тем не менее, содержание книги убедительно опровергает мифы, созданные вокруг нее в те годы "перестройки" и "постперестройки".

Так, личный опыт авторов позволил им утверждать, что ввод советских войск в Афганистан является не результатом экспансионистских устремлений Москвы, а лишь трагическим следствием ситуации, сложившейся на международной арене. Это мнение подтверждается целым рядом общеизвестных событий, произошедших именно в 1979г. и негативно влиявших на безопасность СССР. Это обострение советско-китайских отношений в результате агрессии Пекина против Вьетнама и военно-стратегическое сближение на этом фоне КНР и США; обострение отношений между НАТО и Варшавским договором и принятие решения о размещении в ФРГ американских ракет средней дальности, достигающих территории СССР; революция Хомейни в Иране и стремление исламского фундаментализма распространить свое влияние на Афганистан, Среднюю Азию и Закавказье при откровенно недружественном отношении аятоллы к СССР; быстрое наращивание сил США в Пакистане, вызывающее в Москве опасение в отношении возможного проникновения Америки в Афганистан и т.д.

Как известно, важнейшее значение в политике имеют даже не сами факты, а представления о них, которые формируются в сознании политиков и определяют их решения. Естественно, указанные и некоторые другие обстоятельства не могли пройти мимо советского руководства. Оно просто обязано было экстренно реагировать на этот "букет" угроз, используя все имеющиеся у него в распоряжении возможности. О правомерности этого непростого решения свидетельствует оценка директора ФСКН Виктора Иванова: с начала операции США в Афганистане в 2001г. производство опиатов в этой стране возросло в 44 раза. Из Афганистана в РФ контрабандой ввозится 12 тонн чистого героина. От афганских наркотиков ежегодно умирают 30000 россиян.

Авторы книги обоснованно отрицают мифы о колониальной сущности присутствия советских войск в соседнем государстве и чрезвычайной жестокости командования ограниченного контингента не только по отношению к местному населению, но и к собственным военнослужащим. Что касается отношений с местным населением, то они неоднократно отмечали, что первоначально афганцы вполне лояльно относились к шурави и охотно шли на сотрудничество.

Для этого были достаточно веские основания. Именно с помощью СССР в 1954-1989гг. были возведены Политехнический университет, Кабульский домостроительный комбинат, завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе, ГЭС "Наглу", Нангархарский ирригационный комплекс, тоннель "Саланг" - более 140 объектов, составивших основу афганской экономики. 65 из них построены в годы советского военного присутствия. Граждане Афганистана и во времена Захир Шаха, и в годы правления Мухаммеда Дауда, и в 1979-1989гг. обучались разным специальностям в вузах ряда городов СССР, в том числе и в Воронеже.

Как свидетельствуют авторы воспоминаний, советские воинские части, находившиеся на афганской территории, по мере возможностей оказывали населению медицинскую помощь и поддержку продовольствием, керосином, в обработке земли и т.д. Порой это перекликается с помощью народам Восточной Европы в 1944-1945 гг. Видимо, гуманное отношение к мирным жителям было в традициях Советской Армии.

Однако неоспоримым фактом является и то, что по мере втягивания СССР в боевые действия ситуация существенно менялась. Вооруженный конфликт, как правило, вел к разрушению жилых домов, объектов хозяйственной деятельности, к увеличению числа жертв среди мирного населения. При проведении войсковых операций оно нередко становилось живым щитом для душманов, обстреливающих наши колонны прямо из кишлачной зоны. Родственники погибших, в соответствии с традицией, становились "кровниками" шурави. Как результат, по мере эскалации военных действий лояльность части местного населения сменялась чувством враждебности к советским людям. Этот процесс набирал обороты по мере роста вовлеченности в Афганскую войну США, Италии, Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана, Китая и некоторых других стран.

В книге не скрываются и многочисленные факты негативного характера относительно Советского контингента: неподготовленность военнослужащих, в том числе и офицеров, к действиям в специфических условиях Афганистана; разгильдяйство, расхлябанность личного состава, безответственность, а порой и преступная халатность должностных лиц, доминирование у некоторых офицеров меркантильных интересов над служебным долгом.

Особенно сложные чувства вызывает описание таких фактов, о которых мы, люди, далекие от тех событий, даже не подозревали. В частях 40-й армии процветала "дедовщина". Неуставные отношения часто приводили к трагедиям: побегам солдат из частей, переходу их на сторону душманов, членовредительству. Осуществлялись сделки по продаже врагу оружия, горюче-смазочных материалов и другого имущества.

Свидетельства авторов книги показывают, что в Афганской войне были и герои, которые сражались до последнего патрона и были готовы "положить живот за други своя".

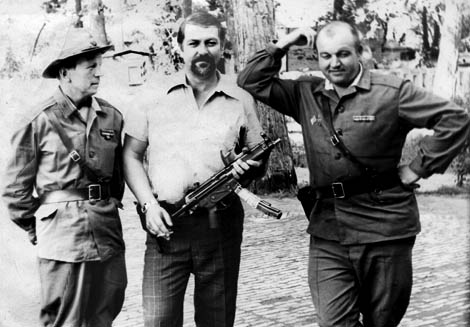

Такими они были на Афганской войне тридцать лет назад... Слева направо:

зам.начальника политотдела 201-й мотострелковой дивизии по работе с местным населением;

руководитель аппарата советников по линии ХАД (госбезопасность) в оперативной зоне

"Север-2" майор Олег Романов, ныне - генерал-майор, с первым трофеем - автоматом Узи;

86 советских воинов стали в Афганистане Героями Советского Союза, и 25 из них получили это высокое звание посмертно. Но были и предатели, переходившие на сторону врага, и трусы, старавшиеся укрыться от опасности за спинами товарищей. Как и в любом крупном трагическом событии, рядом были героизм и величие духа и проявления самых низменных чувств. Но, несмотря на то, что проявлений первого было несравнимо больше, содержание сборника как-то неуловимо подводит к мысли, что советское общество к этому времени нуждалось в "лечении".

"Было бы в высшей степени несправедливо лишать прошедших Афганистан воинов славы, доставшейся им по праву, выстраданной кровью и лишениями", - писал в 2001г. бывший председатель КГБ СССР В.А.Крючков. Однако из воспоминаний участников Афганской войны видно, что произошло именно так. "Пережив Афганскую войну, мы все заслужили человеческого сочувствия, а иногда и снисхождения. Тем более что оказались совершенно не нужны своему государству, интересы которого защищали вдали от Родины". Эта мысль рефреном звучит во многих статьях.

Но параллельно с этой горькой констатацией в воспоминаниях звучит чувство гордости за свершенное, за честно выполненный долг.

Вопреки тому, "что высшее политическое руководство страны признало ввод советских войск "трагической ошибкой" и стало предавать забвению верных воинскому долгу солдат, позволило всякой нечестии глумиться над светлой памятью погибших, прошедшие афганскую эпопею не замкнулись в обиде, а заняли активную жизненную позицию и в послеафганской жизни. Более того, несмотря на то, что Родина встретила их как мачеха, они сохранили чувство сопереживания к афганцам, с которыми делили ратный труд.

Проявлением лучших человеческих качеств является чувство вины и горечи за то, что после вывода советских войск они с семьями были брошены на произвол судьбы, на растерзание моджахедам. Ведь прошедшие ад Афганистана советские военнослужащие повинны в этом в наименьшей степени.

Давно замечено, что в кинофильмах и литературных произведениях последних лет образы особиста или работника НКВД - КГБ сугубо отрицательны. И вот перед читателем книга, в которой они показаны реальными людьми, с присущими им достоинствами и слабостями. И если они являются "особыми", то в подавляющем большинстве - в позитивном плане, с точки зрения преданности Родине, верности долгу, профессионализма.

Казалось бы, развеивается еще один вредный миф. Но сразу бросается в глаза, что тираж сборника - всего 1100 экземпляров, частично оплаченный за счет личных средств соавторов. А ведь значение этой книги явно выходит за пределы Воронежа. Между тем, тираж вышедшего в 1976г. сборника "Воронежские чекисты рассказывают" - 50 тысяч экземпляров. Как говорится, почувствуйте разницу.

Глубоко прав один из авторов книги, выражая вполне понятное недоумение: безразличие к "афганцам" совершенно непонятно. Ведь оно разрушает нравственную шкалу ценностей государства, защита которого во все времена считалась священным и почитаемым долгом. К счастью, позиции государства и общества по отношению к этой проблеме явным образом не совпадают.

Спасибо авторам за интересный, честный труд. Убежден, что он никого не оставит равнодушным.

Справка "ВН":

• Руденко В.Г. Особая миссия. Сотрудники КГБ СССР рассказывают об Афганской войне 1979-1989гг. - Воронеж, 2011 г., 284с., с илл.

• Вступительное слово - В.С.Христофоров, генерал-лейтенант, доктор юридических наук (в Афганистане - с октября 1985г. по январь 1989г.), начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ.

• Герои книги - 15 генералов и офицеров Воронежского Управления КГБ СССР, Особого отдела Воронежского гарнизона, проходивших службу в частях Ограниченного контингента советский войск в Афганистане, на должностях советников в Афганских органах безопасности.

• Награды: автор-составитель книги В.Г.Руденко отмечен дипломом конкурса ФСБ РФ на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов ФСБ в номинации "Художественная литература и журналистика" (2011).

Источник: газета "Воронежская неделя" N 16 (2053), 17.04.2012г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|