|

04.04.12

Страницы истории. Трудно быть первым

| |

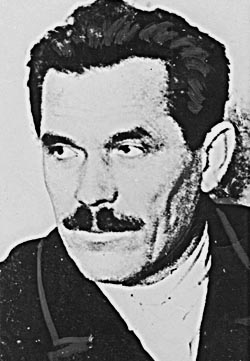

Кирилл Ляховский | Сложно в это поверить, но в 1925 году Советское Правительство принимает решение отказаться от покупки иностранных самолетов, и в повестку дня был включен вопрос об организации разработки и строительства новой авиатехники собственными силами.

Все эти масштабные задачи требовали подготовки в кратчайшие сроки, в том числе и летных кадров. В 1927 году, по решению Правительства, авиастроение было включено в число оборонных отраслей промышленности. А через два года был принят план первой пятилетки, предусматривавший в том числе строительство в СССР свыше 500 крупных промышленных предприятий различных отраслей. 17 июня 1930 года постановлением бюро Воронежского обкома ВКП(б) уполномоченным по строительству Воронежского авиационного завода был утвержден Кирилл Ляховский. Территорию бывшего завода «Взрыватель», где изначально предполагалось строить новое предприятие, комиссия забраковала. И тогда выбор пал на участок в районе деревни Монастырщина, вольно раскинувшейся на левом берегу реки Воронеж. Прямо за домами простиралось большое поле, которое местные жители использовали под огороды.

Фундамент первого заводского корпуса был заложен в апреле 1931 года. Этот факт ныне удостоверяет памятная доска на фасаде бывшего цеха N20, ныне – ООО "Авиаспецинструмент". Постепенно будущий завод обретал контуры. На стройплощадке были выстроены четыре каменных и пять рубленых домов, полсотни бараков, амбулатория, баня, детский сад, столовая.

В кирпичном здании, в которое позднее вселилась школа ФЗУ (ныне ПУ-3), были размещены механический, слесарно-сборочный и агрегатный цехи, отделы серийно-конструкторских и технологических разработок. Ряд цехов, в частности - инструментальный и стапельной оснастки, находились в бараках. Двухэтажный дом, стоявший на том месте, где позднее была открыта фабрика-кухня (а много позже - столовая "Полет"), заняли дирекция, снабженцы, плановики.

В школе ФЗУ развернулась ускоренная подготовка токарей, слесарей, фрезеровщиков, кузнецов. Первую группу специалистов среднего звена - отдел проектирования приспособлений и инструментов - составили выпускники Воронежского индустриального техникума.

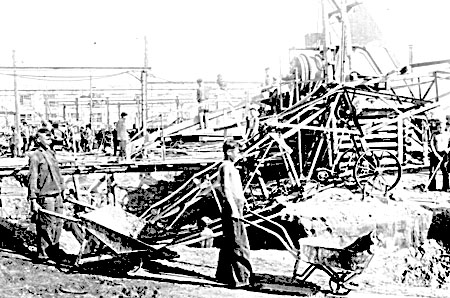

Строительство авиазавода.

17 сентября 1931 года вышел в свет первый номер многотиражной газеты "За ударные темпы". Первоначально это издание было органом парткомов и постройкомов "построек 16 и 18", то есть моторного (позднее ВМЗ) и авиационного заводов. С того времени многотиражка стала выходить регулярно, играла, как и "большая" пресса, мобилизующую роль для коллектива. Пожелтевшие странички первых номеров стали бесценной летописью заводской жизни.

В октябре 1931 года индустриальный техникум был преобразован в авиационный. Специалистов начали готовить на четырех отделениях: самолетостроения, моторостроения, конструкторском по моторостроению и конструкторском по самолетостроению. Им предстояло пополнить ряды первых авиастроителей.

15 марта 1932 года приказом по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР ряд заводов страны, в том числе строящиеся в Воронеже заводы N16 и N18, были переведены в самолетостроительный трест. Заводу N18 было присвоено имя К. Е. Ворошилова.

Несмотря на всеобщий энтузиазм, стройка шла трудно. Как писала многотиражка "За ударные темпы", сказывались "слабое внедрение социалистических форм труда и хозрасчета, низкая труддисциплина, наличие большого процента прогулов и текучести рабсилы, неудовлетворительные бытовые условия рабочих и инженерно-технического персонала".

1932 год стал переломным для завода. Достраивались производственные помещения, прибывали специалисты. Один из них, выпускник индустриального техникума А.Ф.Цветков, оставил об этом периоде воспоминания, хранящиеся в музее боевой и трудовой славы предприятия.

"В 1932 году, - пишет Цветков, - с первых же дней работы завода в Воронеже мы были отозваны к месту работы. По приезде на завод нас собрал главный инженер Дайбог и сообщил о запуске в производство самолета ТБ-3, который был первой машиной, осваиваемой воронежскими самолетостроителями. Нас направили на стажировку в отделы и цехи.

Я избрал для стажировки группу сварки при отделе ТЕРА (технологический отдел). Затем меня направили в группу шасси в цех, где начальником был Евсюков. Здесь я познакомился с технологией изготовления сварных узлов самолета ТБ-3, изучал приемы труда.

Отдел ТЕРА помещался тогда в рубленом доме. В этом же доме на втором этаже размещался ПРИМ, а на первом - СКО и светокопия. Начальником СКО был немец Буук, начальником ПРИМа швед Форкстрем, а начальником ТЕРА Дудукалов".

Многому приходилось учиться на ходу. На заводе долго не могли освоить изготовление одной из деталей ножного управления ТБ-3. Деталь эта имела толщину стенки 2-3 мм, и ее нужно было варить газосваркой. При этом часто получались трещины, прожоги, короче говоря, брак. А вся беда была в том, что сварщики прежде работали на заводе им. Тельмана, где привыкли при ремонте вагонов сваривать толстенные детали, а здесь работа была тонкая. Вот дело и не шло поначалу. Когда же была получена первая годная деталь - это стало большой победой.

Тем временем завод продолжал строиться.

В 1932 году ширилось движение заводских ударников, внедрялся хозрасчет. При активном участии комсомольцев на заводе возникла новая форма профессиональной подготовки рабочих - так называемый техминимум. В его программу были включены основные сведения по технологии самолетостроения, устройству станков и оборудования, технике безопасности. Каждый из молодых производственников сдал общественно-технический экзамен.

14 июля 1933 года заводчане простились с Кириллом Ляховским, на плечи которого легла забота о строительстве первых цехов, служебных помещений, жилья, о становлении производства самолетов.

Судьба Ляховского во многом типична для представителей его поколения. Родился он на Витебщине в бедной крестьянской семье. Окончив два класса сельской школы, подался в город. Благо, Витебск был неподалеку. Приняли смекалистого паренька слесарем в мастерские Риго-Орловской казенной железной дороги, а через несколько лет он дослужился до первого "чина" в железнодорожной иерархии - помощника машиниста паровоза.

В октябре 1904 года Ляховского призвали на воинскую службу. Сохранившаяся архивная справка, выданная по этому случаю управлением Риго-Орловской дороги, удостоверяет: "Дана сия Кириллу Семеновичу Ляховскому в том, что он состоит на службе в должности слесаря… с декабря 1902 года и в течение последних четырех месяцев исполнял должность помощника машиниста на паровозах..."

Служил Кирилл Ляховский на учебном судне "Океан", который был приписан к столичному петербургскому порту. Когда срок призыва закончился, он поступил на Ижорский завод монтером по двигателям внутреннего сгорания, а затем стал мастером механического цеха.

Февральскую революцию Ляховский встретил в Казани, где на заводе "Красный металлист" ремонтировал суда волжской флотилии. Он всеми силами души стремился разобраться в быстро менявшейся политической обстановке. В те непростые годы его симпатии оказались на стороне партии социалистов-революционеров (эсеров). В 1920 году, когда Советская власть укрепилась в Казани, местная ЧК арестовала Кирилла Ляховского по подозрению в принадлежности к эсерам. Продержала под арестом месяц, его освободили за недоказанностью вины.

Передав бразды правления предприятием М.Б.Медведеву, Ляховского сначала назначают управляющим Металлотреста ЦЧО, затем помощником управляющего Союзпродмашины по группе Воронежских заводов, и, наконец, следует перевод в Горький на должность заместителя директора авиационного завода N21.

Горьковский авиационный завод, как и Воронежский, был детищем первой пятилетки. Он был заложен в октябре 1929 года, построен в рекордно короткие сроки, за 21 месяц, и вступил в строй действующих 1 февраля 1932 года. Здесь заместитель директора Ляховский познакомится с шеф-пилотом предприятия В.П.Чкаловым.

Работая в Горьком, Ляховский был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, однако удачной эту полосу его жизни назвать затруднительно. 24 марта 1938 года он был арестован органами НКВД. Тут-то ему и припомнили старое "эсеровское" дело. Обвинение Кириллу Семеновичу предъявили по печально известной 58-й статье Уголовного Кодекса, пункты 9 и 11.

11 февраля 1940 года дело по обвинению заместителя директора завода N21 было прекращено. Однако осталась зарубка на всю жизнь, "черная метка".

Дальнейшая биография К. С. Ляховского укладывается в несколько строк. В годы Великой Отечественной войны он работал заместителем директора школы ФЗУ в Казахстане. Затем был главным инженером на строительстве газопровода в Саратове, получил орден "Знак Почета". И, как свидетельствует статья в газете "Газовая магистраль" за 6 ноября 1948 года, "тридцать первую годовщину Октября Кирилл Семенович встретил на посту начальника газораспределительной станции N2" в Саратове. Было ему тогда 65 лет.

Из анкеты заключенного, хранящейся в Центральном архиве Нижегородской области, следует, что на момент ареста К.С.Ляховский был женат. Жена, Е.Н.Ляховская, была домохозяйкой. Старшему сыну Льву исполнилось 27 лет. Дочь Валентина (в замужестве Лавровская) проживала в Москве на улице Горького. В анкете также значились и другие дети: сыновья - Олег и Александр, а также дочь Лидия.

Как в дальнейшем сложилась жизнь первого директора авиационного завода, узнать не удалось. Но память о нем сохранилась в архивных документах, хранящихся в музее предприятия, в его делах.

Александр Коробанов

Источник: газета "Воронежская неделя" N 14 (2051), 04.01.2012г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2012

|