|

15.09.13

К 200-летию со дня рождения Н. В.Станкевича. Глядел в заднее окошко дилижанса

В ученом мире вдумчиво перечитывают письма Николая Владимировича Станкевича родным и друзьям, собранные и опубликованные П.В.Анненковым в 1857 году, а также в расширенном варианте его племянником, А. И.Станкевичем, в 1914 году.

Знатоки оценивают эти издания как явление литературы, наподобие романа Ф.М.Достоевского «Бедные люди», и по содержанию представляют "своеобразным романом взаимного воспитания целого кружка молодых людей". Если сюда прибавить эмоциональное восприятие "Переписки", высказанное Львом Толстым после прочтения анненковского издания, то можно сделать заключение, что эпистолярное наследие молодого мыслителя многопланово, дает повод и нам заинтересованно вникнуть в его содержание. Мы остановимся на переписке с родителями и дядей, Николаем Ивановичем, которую он вел из-за границы, отправившись туда на лечение.

"Терпеливо смотрю на недостатки"

Мы привыкли считать Станкевича далеким от социальных выводов. И это оправдано основным содержанием его литературного творчества и переписки с друзьями. Размышления молодого философа в основном сосредоточены на внутреннем мире человека, его самосовершенствовании и просвещении. В "воспитании в духе нравственности и религии" он видит исправление пороков человеческих. Но вот фраза, которая позволяет взглянуть на его фигуру под иным прицелом: "Только здесь увидел я всю нелепость нашего обыкновения: держать целую деревню во дворе на услуги, в то время, когда здесь одна горничная девушка и повар или кухарка угождают на целые семейства. Я, бывало, не засну, если Иван (слуга. – авт.) не укроет меня одеялом и не положит тулуп в ноги, а погасить свечку самому просто казалось мне невозможным; здесь я справляюсь со всем один, как нельзя лучше. По утру сам одеваюсь и умываюсь..."

Примечательно, что письмо адресовано отцу и дяде, владевшими деревней и крепостными и считавшими барские привычки в порядке вещей.

Новые и новые штрихи во взглядах Станкевича рождаются от поездок по Европе. То, к чему привык в России, обретает новую оценку. Мысленно сравнивая до боли близкие, но расхристанные российские проселки и поразившую его европейскую обустроенность он пишет родным из Берлина в 1838 году: "Я часто фантазирую про наши острогожские пригородные нивы около Харьковской улицы. Разница та, что здесь каждый клочок обработан, обсажен деревьями и, кажется, сам собою любуется; но место очень сходно… Богатое произрастание, и на каждом шагу следы труда, следы людей, правильные ряды тополей и лип, домики, из них выглядывающие, делают самое приятное впечатление".

Эти строки можно расценить как эмоциональный всплеск молодого человека, приметившего иной, более привлекательный, образ жизни и без особых раздумий высказавшего на сей счет свои соображения. Ведь письма родителям носят оперативный, открытый характер: что взволновало - о том сразу и поведал. В то же время, принимая во внимание природную наблюдательность Станкевича и его способность оценивать обстановку, мы можем предположить, что это не похоже на эмоциональный всплеск, а есть следствие умственной работы. Его фраза выражает рождающееся убеждение, взгляд на общественное положение дома и за границей.

Тем не менее поездив по Европе и попривыкнув к "приятному впечатлению", он в письмах родителям не стал больше распространяться по этому поводу.

Исследователь творчества Станкевича А.Н.Свалов отмечает: "Социально-политическая проблематика интересовала Станкевича относительно мало. Но те суждения, которые известны, позволяют относить его к приверженцам консервативного просветительства. Общество он рассматривал как "органическое тело", которое должно развиваться не разрушаясь, в силу внутренней необходимости". То есть "недостатки... должны изгладиться временем и образованием".

В своем убеждении наш герой был не одинок. Вспоминается утверждение философа В.С.Соловьева: "Преобразование должно делаться изнутри - из ума и сердца человеческого". Совсем не чужда этому взгляду толстовская идея нравственного усовершенствования и даже "опрощения". Она перекликается с фразой Станкевича в письме Неверову в апреле 1834 года: "Надобно или делать добро, или подготавливать себя в делании добра, совершенствовать себя в нравственном отношении и потом, чтобы добрые намерения не остались без плода, совершенствовать себя в умственном отношении".

Пример того, как недостатки могут изгладиться в ходе просвещения, Станкевич видит, опять же, за границей. Об этом пишет родителям: "В Германии - при общем стремлении к свободе мысли - законная власть уважается больше, нежели где-нибудь, это следствие ее основательного образования". Под свободой мысли он видел прежде всего развитие и уровень философской науки, которая расширяла взгляд на мироздание и сущность человека.

"Я не такой сахарный"

В августовском 1839 года письме родителям из-за границы Станкевич зарекался: "Кстати уж о женщинах. Неужели Вы еще боитесь за меня, что я влюблюсь! Право, напрасно, Ей, ей, не влюблюсь! Довольно этого! Пожалуйста, не опасайтесь, я не такой сахарный".

Первый и последний раз завел он разговор о своей влюбленности. Прошел год после кончины Любови Бакуниной - девушки, нешуточно полонившей его сердце. Почему бы ему не влюбляться? Почему "довольно этого"? Возможно, в отношениях с Бакуниной проявилось столько противоречий, что родители опасались, как бы сын вновь не осложнил свою жизнь новой любовью. Мы не знаем содержания их письма. Но понимаем их опасения, поскольку наследник не был равнодушен к женскому полу.

Повышенное внимание Станкевича к прекрасной половине проявилось еще в юношеские годы в Удеревке, где завязался роман с блондинкой. Имени ее мы так и не узнаем, но страсти между влюбленными сердцами разгорелись нешуточные. Правда, роман завершился разлукой, юный Станкевич посвятил угаснувшему чувству стихотворение, законченное словами: "Прости! Ты больше не моя!.." Позже возникли романтические отношения с Натальей Беер. Поэта и философа неизменно сопровождала влюбленность.

В первых же письмах из-за границы молодой путешественник обращал внимание на привлекательные женские лица, на "schone Madchen". Частенько отмечал он "изобилие в красавицах", приятное личико, дамы комильфо. При осмотре дворца Сан-Сусси в провожатые ему предложили "одну молодую особу". В письме Станкевич добавляет: "Можете себе представить, с каким удовольствием я поправил себе галстук при этом обещании". Уже утомленный переходом в Италию, узнав, что на путешественников вышли смотреть с балкона дочери городского префекта, он, "несмотря на свою усталость, надел сертук (так в письме. - авт. )" и вообще сменил одежду, чтобы покрасоваться. В Милане засматривался "на оригинальные костюмы здешних женщин и их прекрасные лица".

В Зальцбрунне Станкевич занимался "очень забавною беседой" с хористкой местного театра. Знакомство "дошло до больших фамильярностей", о чем он рассказал в письме Т.Н.Грановскому. В августе 1839 года А.П.Ефремову сообщал о самоограничении: "Веду себя хорошо, вина не пью, девиц не имею".

В первые месяцы пребывания в Европе летели письма к той, с которой, как считают многие, был помолвлен, хотя дело лишь шло к этому в начале сердечных встреч. "В Вашей душе всегда Божество - иначе быть не может... Вся Ваша жизнь течет чисто и свято, и если ее возмущает какая-нибудь борьба, то это борьба любви и любви; в нее нет ни апатии, ни ропота, ни угрюмости, стало быть, Бог в ней всегда", - в марте 1838 года Станкевич возвышенным слогом разговаривал с Любовью Бакуниной, оставшейся в России в ожидании решительного шага возлюбленного. А он все медлил и ссылался на болезнь, не позволяющую соединить судьбы. Между тем, в сравнении с посланиями первых месяцев романтических встреч строки все же разительно отличались - чувство заметно угасло.

Когда Станкевич отправлял "гарантийное" письмо родителям, в Берлине у него завязался роман с некоей мещанкой - Бертой Зауер. Зная его обаяние и умение вести беседу, можно представить, как легко нашел он общий язык с этой остроумной и привлекательной девицей. Увлекся в такой степени, что писал друзьям: "Ужасно радуюсь Берте", "Сегодня моя божественная обещала посетить меня". Одновременно сознавал, что это не та возвышающая душу и сердце любовь, которая представлялась ему в философских умозаключениях. В одном из писем Тургеневу сквозит это противоречие, когда Станкевич с досадой заявляет: "Будет об этой дряни". Адресат отозвался о Берте в подобном же духе. Кстати, родителям об этом молодой путешественник - ни слова. Как и прежде, ни слова о Любови Бакуниной.

Между тем, вполне определенно взгляд Станкевича на любовь прослеживается во время помолвки сестры Любы с Е. И.Томилиным. В письмах из-за границы он советует влюбленным взять паузу, чтобы проверить чувства. Не себя ли примерял? Взял паузу - и разлюбил.

Стоит ли выступать нам в роли моралистов и следовать пуританскому осуждению, если Станкевич - молодой человек, и ничто человеческое ему не чуждо? Вот и его биограф П.В Анненков считал, что тот "решил предаться простой, безотчетной жизни". Пожалуй, не стоило бы вдаваться в подробности юных увлечений, если бы не "теоретический" взгляд нашего героя на любовь. Его философские построения, замешанные на постулатах Ф.Шеллинга, вряд ли привлекут внимание читателя, привыкшего к информационной краткости Интернета. Пусть об этом растолкует специалист.

Этой теме посвящена работа А.Н.Свалова "Философия любви Николая Станкевича", в которой сопоставляются романтические представления и жизненные реалии. Автор статьи пишет: "При всех конкретных обстоятельствах Станкевич рефлектирует и осознанно сдерживает себя, он заявляет, что не хочет "расточать чувства", поскольку в мечтах устремлен к "идеальной любви"; он ждет женщину-"богиню", любовь которой "будет равна моей" и с которой возможно "восходить к Разумению".

Что следует за этими возвышенными представлениями? В работе А.Н.Свалова помещено письмо-откровение Станкевича М.А.Бакунину в феврале 1838 года: "Я никогда не любил. Любовь для меня всегда была прихоть воображения, потеха праздности, игра самолюбия, опора слабодушия, интерес, который один мог наполнить душу, чуждую подлых потребностей, но чуждую и всякого истинного, субстанционального (говоря языком философии) содержания".

Ниже следует комментарий: "Конечно, в этих эпистолярных исповедях можно увидеть все тот же романтический надрыв, но значительная доля правды в них имеется. Человек, односторонне выстраивая любовь под самодовлеющие идеалы, обедняет свою жизнь и земные, вполне "натуральные", наполненные действительным богатством, любовные чувства. Станкевич в последние годы жизни стал это понимать, но обрести личное счастье с женщиной так и не успел". Лучше не скажешь!

"Моя религия тверда"

В первые месяцы пребывания в Берлине Станкевич сообщил родителям: "Я отслужу в русской церкви молебен за здоровье маменьки". Немного позже написал, что "в этот день все русские по случаю тезоименитства государя были в обедне". Воспитанный в православной вере, он за границей неуклонно следовал обрядности предков. "Признаки глубокой религиозности, запавшей в душу его", отмечал П. В.Анненков. Известно, что дед Станкевича, серб по национальности, придерживался православия. Те же духовные убеждения укоренились в осевшей в России семье Станкевичей. Православие в роду являлось основой жизнепонимания, потому из дома в Берлин, судя по всему, летели наставления на сей счет.

В январе 1838 года "насчет моего образа мыслей" Станкевич отвечал: "Та религия и та любовь к Отечеству, которые могут подвергнуться какой-нибудь опасности от обстоятельств, не стоят ни гроша и рано или поздно должны испытать перелом. Моя религия, напротив, тверда, потому что я получил ее не от девки Параньки, потому что не боялся об ней думать и не боялся знать, что говорено было против нее: она во мне чиста, чужда суеверия и непоколебима. В наше время всякий человек с порядочным образованием и с душою признает ее за основание жизни".

Впрочем, свое религиозное чувство он пытался выразить еще в письме-исповеди Неверову на Страстной неделе в 1834 году: "Сейчас читал я Евангелие Иоанна. Сын человеческий является мне в каком-то недоступном величии; давно не испытывал я тех блаженных минут, когда чувствуешь Его присутствие в душе!"

В пост 1838 года Станкевич пишет родителям: "На будущей неделе собираюсь говеть". При слабом здоровье он все же намерен воздержаться в питании; кроме того, согласно вероучению, ему следовало исключить развлечения и больше усердия проявить в молитвах и душеполезном чтении. Как человек последовательный и цельный он, наверняка, выполнил свой завет. А наступила Пасха, письмо начал с восклицания: "Христос воскресе! Милый папенька, милая маменька и милый дяденька! Поздравляю вас с наступившим праздником и от всей души желаю провести его весело и здорово".

В 1839 году Станкевич в пасхальные дни письмо не отправлял, а на следующий год вновь поздравил родителей с главным христианским праздником. Вообще, в канун Пасхи душа его настраивалась на молитвенный лад. Так, несколькими годами ранее он до полуночи прогуливался вместе с друзьями по Москве, смотрел на крестный ход, слушал колокольный благовест, а "потом целый день славил Христа".

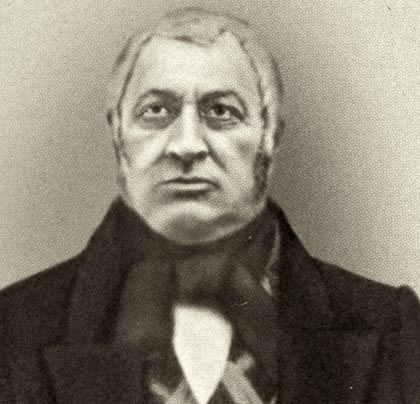

В И.Станкевич — отец Николая Станкевича, папенька.

Когда в октябре 1838 года скончался дядя Николай Иванович и любимый брат отца, по просьбе главы семьи Станкевич "в присутствии друзей" отправил поминальную службу в посольской церкви. Понимая, в каком угнетенном состоянии после похорон находится отец, Станкевич отправляет ему целое послание, в котором старается найти утешительные слова и вернуть душевное равновесие:

"Мой милый папенька! Будьте бодры. Вы - человек с истинною религиею... Вы знаете, что человек в этом мире живет для тяжкой борьбы, тяжких страданий, что любовь - одно светило, одна отрада этой жизни, заставляющая забывать ее удары - так же нераздельна с горькими страданиями.... Она делает жизнь блаженством и испытанием. Надо выдержать это испытание, надо покориться той Разумной Воле... С верою, с покорностию надо принять это испытание, с упованием на Промысел. Страдания - участь человека... Человек выше минуты; это делает его страдания продолжительнее, но это же должно возвысить его над страданием и заставить сознать, что он вечен".

Мы видим, как философствующий Станкевич в обращении к отцу не может обойтись без умозаключений о возвышенном, горнем. Его религиозное чувство обрамлено учением о любви как основе христианской веры, а страдание в его понимании есть испытание Разумной Воли на пути к Божественному. И в этом нет ничего отличного от современного представления православия о человеческой сущности.

Смотрел в "заднее окошко дилижанса"

Станкевича принято причислять к западникам, к приверженцам порядка жизни европейского сообщества. Правда, с некоторой долей условности. На то есть основания. Его взгляд был устремлен на Германию еще со студенческих лет, в пору увлечения немецкой поэзией. В первой трети XIX столетия немало российских студентов, которых волновали вопросы общего и человеческого мироустройства, мечтали попасть на университетские лекции видных немецких мыслителей.

Стремился в Берлин и Станкевич, где он видел свободу мысли и примерное человеческое общежитие. Между летними лечениями на водах, обосновавшись в столице Пруссии, упоенно слушал лекции по философии. Слушал лекции и согласно немецким постулатам строил свой взгляд на мир. Один из профессоров Вердер, с которым установились близкие отношения, по признанию Станкевича, "уверял меня, что душа у меня совершенно немецкая". Как мы отмечали выше, Станкевич в Германии "увидел всю нелепость нашего обыкновения: держать целую деревню во дворе на услуги".

Стоит на этой ноте ограничить представления о взглядах нашего героя, как окажемся в странном положении, поскольку в его переписке с родителями немало иных суждений. Вспоминается ироническое выражение: "Историк - это человек, который смотрит в заднее окошко дилижанса, чтобы определить, куда он едет". Да, Станкевич стремился вперед, в Германию, но при этом оглядывался в "заднее окошко дилижанса", на Россию. В письме родителям из Берлина в мае 1838 года он заявлял: "Любовь к Отечеству также тверда во мне, потому что я люблю в нем хорошее, не считаю нужным восхищаться соложеным тестом и терпеливо смотрю на недостатки, которые должны изгладиться временем и образованием". Тут, заметим мы, лермонтовское "но я люблю, за что, не знаю сам" и одновременно осмысленное, "не победят рассудок мой" "соложеное тесто" и недостатки, которые на фоне европейского благоденствия выглядят еще контрастнее.

Через несколько месяцев дополняет свою мысль: "Я всегда был привязан к Отечеству, мое отсутствие только усилило мою любовь к нему; мое путешествие удовлетворит, надеюсь, всем моим духовным нуждам, и дома я буду так счастлив, как только может быть человек".

Заграница, кроме лечения, притягивала Станкевича, где "много еще такого, чему можно поучиться", где можно ознакомиться с передовыми веяниями науки и полезными практическими навыками. И только. Но не как место постоянного жительства. "Я слишком знаю цену себе, чтобы подумать о возможности такого существования". Все накопленное необходимо для полезных шагов на родине. Можно сказать, западничество он исповедовал не как колониальную форму сознания, а понимал его по-своему и относился к нему сугубо прагматично. "Мне хочется приехать к Вам, - пишет он отцу, - с чувством самого себя, осмотревшись на все стороны, с знанием, что я должен и могу делать". Затем уточняет: "Надеюсь также хорошо исполнить планы насчет моего ученья - и сколько возможно, запастись здесь нужными для меня сведениями".

Постранствовав по Европе и наглядевшись на ее устройство, в августе 1839 года Станкевич по-прежнему уверяет отца: "Поверьте, милый папенька, еще никогда не чувствовал я сильнее, что Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на пути".

На предположение отца об увлечении заграничной жизнью и духовном отдалении от родительского крова Станкевич в который раз возражает: "Есть чувства, которые нельзя сохранить укупоркою - как не засмаливай, воздух пройдет, и они испортятся - но если они основаны на прочности убеждений, нечего бояться постороннего влияния".

Осмелимся приложить слово патриотизм к имени Станкевича. Иные полемисты упрекнут в натяжке и желании выдать желаемое за действительное. В самом деле, можно ли совместить западничество и отчизнолюбие? В нынешнем представлении - нет. Но вчитаемся в следующие строки: "Как французы сердятся на нас за экспедицию против черкесов: это очень мило! Скоро они будут защищать разбойников на больших дорогах". Это сказано в сентябре 1837 года. Наш герой вполне разделяет политику России на Северном Кавказе, где шли боевые действия с горскими народами. Кстати, воззрение Запада не претерпело изменений с той поры: вспомним отношение к России в период недавних сепаратистских выступлений Чечни.

В ходе поездки в Дрезден в октябре 1837 года как человек, который дорожит героическими страницами Отечества, Станкевич посчитал долгом остановиться на месте Кульмской битвы. Она произошла во время заграничного похода нашей армии, преследовавшей войска Наполеона: "Осмотрел эту пирамиду и, поговоривши с ветераном, дал ему "тринкгельд" (на чай. - А. К) и купил книжонку - описание Кульмского сражения с видом трех памятников".

Именно отчизнолюбием, гордостью за свою родину продиктованы строки стихотворений "Надпись к памятнику Пожарского и Минина" и "Кремль". В трагедии "Василий Шуйский", пусть и неудачной в художественном плане, доминирует мотив долга перед страной, верного служения ей. Да и знакомство с навыками сельского хозяина, пожалуй, подразумевало переход на практические рельсы в удеревских пределах.

Ничто так не укореняет чувство Родины, как тяга к отчему краю. В письмах родителям, особенно в первые месяцы разлуки, молодой философ изливал переполнявшую ностальгию. Вот отрывки из них: "Каково идет охота в Удеревке?.. Я во сне целую ночь проходил по лесу с ружьем..." (октябрь 1837 г.). "Обнаженные деревья напоминают мне наши осенние подвиги в Удеревских островах и иногда приходит охота схватить ружье и гоняться за зайцами" (ноябрь 1837 г.). "Я думаю в Удеревке теперь довольно многолюдно, дом оглашается пением, леса гоньбою и выстрелами" (декабрь 1837 г.).

Далее Станкевич фантазирует, как домочадцы готовятся к сценическому действу: "Мне это так живо представляется, что вдруг иногда кажется, будто я в Удеревке". "Все маленькие подробности Удеревской жизни, на которые вы не обращаете внимания, для меня дороги, как нельзя больше". "Еще приятнее известия о счастливом урожае в нашем краю (...) Я часто фантазирую про наши острогожские пригородные нивы около Харьковской улицы". "Через день (после Рождества - авт.) я позвал наших русских к себе и ужасно обрадовал некоторых из них малороссийскими песнями". Эти песни он слушал в детстве в исполнении крестьян окрестных сел.

За границей Станкевич часто посматривал в "заднее окошко дилижанса", к тому побуждало сладостно-мучительное притяжение малой родины и удеревских мест. Потому обращался к родителям: "Вы не можете себе представить, как неприятно долго не получать писем".

В переписке и стихотворных строках выделяется сыновнее отношение Станкевича к прошлому и настоящему своего Отечества, к тем историческим и нравственным ценностям, которые он наследует. Владимир Иванович в свою очередь проявлял любовь и терпимость к идущему на смену молодому наследнику, давал ему разумные советы.

В Удеревке ждали и надеялись на возвращение выздоровевшего сына и брата. Николай Станкевич и сам неизменно сообщал, что проходит все процедуры, чтобы скорее в деятельном состоянии прибыть на родину. В последнем письме родителям он уточняет свои намерения: "Я готов на всякие пожертвования, чтобы только укрепить навсегда свое здоровье и спокойно приехать в Россию с уверенностью, что я могу там жить, не тревожа никого своими недугами и предаться делу".

Письмо датировано 7 мая 1840 года. А 24 июня он скончался, так и не одолев чахотку (туберкулез), которая в то время была смертельно опасна. Домой вернулся бездыханным и похоронен на семейном кладбище в Удеревке. Рядом позже упокоились его "милый папенька и милая маменька"...

Анатолий Кряженков

город Алексеевка, Белгородская область

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|