|

03.07.13

"...Любящий вас Лев Толстой"

Сергей РЯПОЛОВ

Литературно-философское творчество Льва Толстого, безусловно, может быть названо одним из наивысших проявлений русской культуры, ее квинтэссенцией. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) указывал, что «нет более реального, чем Толстой, явления в русской художественной литературе». Его романы переведены на множество языков и многократно переиздаются во многих странах мира, по ним ставят спектакли и снимают фильмы, а у многих представителей других культур мнение о нашей Родине складывается именно из его произведений.

И хотя Толстой – явление мирового масштаба, а его произведения, словно следуя "философии общего дела" другого выдающегося русского мыслителя - Н.Ф.Федорова, к которой Толстой относился с большим интересом, адресованы всем людям независимо от их культурной принадлежности, все же в его литературном творчестве нашли отражение в первую очередь ценности и мировоззрение, глубоко укорененные именно в русской культуре.

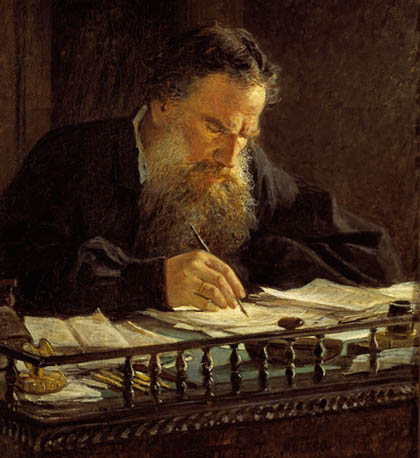

Николай Ге "Портрет Л.Н.Толстого", 1884 г.

Если рассматривать литературное творчество Льва Николаевича как некий организм, некую целостность и завершенность, возникает необходимость в выделении фундамента, на котором оно выстраивается. Одним из таких фундаментальных вопросов для Толстого, очевидно, был вопрос о крестьянстве, не просто как социальной группе или сословии, а как носителе особого образа жизни и мироощущения.

Крестьяне, находящиеся в непосредственном общении с природой, знают то, что не знают другие, о всеобщей гармонии, пронизывающей мироздание. Простая жизнь крестьянина, к которой всю свою жизнь стремился и сам Лев Николаевич, и его герои Пьер Безухов и Константин Левин, рассеивает туман "суеты сует" и открывает человеку, по мнению Толстого, истинные смыслы жизни. Крестьянский образ жизни снимает с сознания пелену и открывает наполненный смыслом и гармонией мир, который скрывается за бессмысленными целями, складывающимися в оторванности от простоты, от естественного, природного хода событий.

Сельскохозяйственные работы возможны лишь в случае соборного, то есть коллективного, гармоничного труда многих людей и в непосредственном контакте с природой. В вопросе о смысле крестьянства для Толстого разрешается и вопрос об оправданности бытия: это не мир бессмысленен, это сознание людей представляет себе его таковым, вследствие своей поврежденности, а точнее, испорченности самого общественного устройства, к критике которого Толстой обращается и в "Анне Карениной", и в "Воскресении". Неудивительно, что в традиции русской мысли крестьянство зачастую выступало как пример идеальной организации человеческого бытия.

Большую часть своей жизни он стремился как-то помочь простым людям, занимался их просвещением, писал книги сказок для крестьянских детей... Вот выдержка из статьи "К редактору "Русских ведомостей":

"…таково же, как мне хорошо известно, положение крестьян в некоторых местностях Козловского, Елецкого, Новосильского, Чернского, Ефремовского, Землянского, Нижнедевицкого и других уездов черноземной полосы... то, что могут сделать частные люди, - только капля в море крестьянской нужды... но правда и то, что вовремя оказанная помощь может спасти жизнь старика, ребенка, может заменить отчаяние, враждебность заброшенного человека чувством веры в добро и в братство людей.

И, что важнее всего,... что всякий человек нашего круга, который вместо того, чтобы не только думать об увеселениях: театрах, концертах, подписных обедах, бегах, выставках и т.п., подумает о той крайней, сравнительно с городскою показною жизнью, нужде, в которой сейчас, в эту самую минуту живут многие и многие из наших братьев, - что такой человек, если он постарается, хоть как бы то ни было, неумело... помочь этой нужде, несомненно поможет самому себе в самом важном на свете деле - в разумном понимании смысла жизни и в исполнении в ней своего человеческого назначения".

В другой своей статье "Голод или не голод?" Толстой пишет:

"Нынешнею зимой я получил письмо от г-жи Соколовой с описанием нужды крестьян Воронежской губернии и передал это письмо со своей заметкой в "Русские ведомости"... в апреле месяце я получил... довольно значительные пожертвования... и, считая себя не в праве отказаться от посредничества между жертвователями и нуждающимися, я решил поехать на место для того, чтобы наилучшим образом распределить эту помощь".

Толстой не только писал о воронежском крестьянстве, но и сам бывал в Воронежской губернии. В 1894 году он посетил своего друга, издателя и единомышленника В.Г.Черткова в его имении в Острогожском уезде.

Возвращаясь обратно, Толстой остановился в Воронеже, зашел к своей племяннице Е.С.Денисенко.

Весной 1894-го в Воронеже Толстой дважды встречался с близким другом Г.А.Русановым: первый раз то была мимолетная встреча на железнодорожном вокзале, а 2 апреля 1894 года проездом от Черткова в Москву Толстой уже гостил у Русановых. Здесь он завершил свою статью о Мопассане.

28 апреля Толстой писал Русанову:

"Не могу не сказать вам то, что говорю всем, когда вспоминаю свое последнее путешествие, что пребывание мое у вас, сближение с Антониной Алексеевной, которую я в первый раз хорошо узнал, с милыми молодыми людьми, преимущественно с Борей, потом Алешей,... было для меня одним из самых радостных дней моей жизни... Очень жалею, что не довелось повидать вашего старшего и милого Павла Александровича. Прощайте пока, желаю, чтобы у вас все продолжалось по-прежнему, т. е. шло все лучше и лучше. Любящий вас Л.Толстой".

Семейство Русановых проживало на Воскресенской улице (ныне улица Орджоникидзе). Сам Г.А.Русанов познакомился с Толстым в 1883 году во время посещения Ясной поляны.

Интересно, что в "Воронежских епархиальных ведомостях" за 1899 год имеются сведения о наличии сектантов и раскольников в деревнях и селах уездов губернии, которые подавались приходскими священниками. В N10 от 15 мая 1899 года имеется сводная "Ведомость о числе раскольников и сектантов в Воронежской епархии, составленная на основании сообщений приходского духовенства". Сектанты делились в ней на рационалистов и мистиков. К рационалистам отнесли и толстовцев.

Сам Лев Николаевич критически оценивал религиозное течение толстовства, считая, что его творчество адресовано всем людям без исключения и независимо от их конфессиональной принадлежности. В статье "О Толстовстве" он пишет:

"Я рад был случаю высказать и уяснить себе, что говорить о "Толстовстве", искать моего руководительства, спрашивать моего решения вопросов - большая и грубая ошибка. Никакого моего учения не было и нет; есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелиях... и как только человек принял это учение, он свободно вступает в непосредственное общение с Богом и спрашивать ему уже нечего и не у кого".

Вообще, Толстой, хотя и признавал христианское Евангелие наивысшим выражением божественной истины, видимо, под влиянием французского Просвещения, а с другой стороны - разного рода оккультных теорий, был резким противником какого-либо религиозного деления. В работе "По поводу "Толстовского общества" писатель указывает: "Человек, принадлежащий к великому Божьему обществу... исполнит и много других христианских поступков, которые не были ни предвидены, ни определены ни "Толстовским обществом", ни каким бы то ни было другим".

Для Толстого как для подлинного философа наивысшей ценностью, бесспорно, была истина, достижение которой, пусть даже путем признания ошибочности всего написанного и сказанного ранее, представляло наиважнейшую цель жизни. Последние дни его жизни представляют из себя вечную и, пожалуй, неразрешимую загадку, которой еще будет посвящено не одно исследование.

Роль в них Черткова - человека, заслугу которого в сохранении и распространении наследия Толстого едва ли возможно переоценить и для которого автор "Войны и мира" все же был, скорее, "сотворенным кумиром", возможность предсмертного отречения Толстого от своих вольтерианских взглядов на Церковь и возвращение в ее лоно, вообще, само мироощущение Толстого в указанный период - все это продолжает оставаться весьма туманным, хотя, возможно, и наиважнейшим эпизодом в биографии великого русского писателя. Безусловно, то, что для него как для мыслителя, столь полно посвятившего свое творчество вопросу смерти, она была действительным переходом за пределы всего сущего, а потому множественного и иллюзорного.

Поэтому переживание предсмертных дней для Льва Николаевича было наиважнейшим моментом всей жизни, итогом, к которому и стремится вся жизнь. В этом вопросе взгляды графа Толстого, осознанно стремившегося вернуться к простой крестьянской жизни, поразительным образом пересекаются с философией выходца из как раз-таки подобной среды - немецким мыслителем М. Хайдеггером, быть смертным для которого - онтологическая характеристика человека.

Конечно, со многими философскими идеями Толстого можно не соглашаться и нужно спорить, но безусловным остается то, что Лев Николаевич - не просто великий писатель, выдающийся общественный деятель, искренне стремящийся помочь своему народу, гений русской культуры, но и один из столпов, удерживающих ее сегодня.

Источник: газета "Воронежская неделя" N 27 (2116), 03.07.2013г.

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|