Евгений Павлович РОМАНОВ родился в январе 1955 года в селе Радченское Богучарского района Воронежской области. Окончил Воронежский педагогический институт. С 1980 по 2010 г. работал учителем физики и директором школ: с 1979 по 1987г. – Полтавской восьмилетней школы, с 1987 по 1996г. - Филоновской средней общеобразовательной школы, с 1996 по 2010г. - Богучарской средней общеобразовательной школы N 1. С 2011 года директор МКОУ «Терешковская ООШ».

Награжден значком "Отличник просвещения РСФСР".

Печатался в областных газетах "Коммуна" и "Молодой коммунар". На его счету более 300 статей по истории Богучарского края. Среди публикаций особое место занимает монография "Богучарцы" об истории создания и боевом пути 40-й Богучарской стрелковой дивизии.

Евгений РОМАНОВ

г.Богучар

В 1974 году молодой на ту пору кандидат исторических наук Евгений Габелко в районной газете сделал вызов именитому профессору Владимиру Загоровскому, доказав документально, что есть упоминания о городе Богучаре в 1704 году. Хотя во всех книгах истории периода СССР утверждалось, что был он основан в 1716 году. Владимир Загоровский не забыл той статьи и в ответ нашел подтверждение, что Богучар основали еще раньше - в 1701 году, и опубликовал свою статью в газете "Коммуна".

Годом основания казачьего города Богучар нужно считать год 1701, но никак не год 1704, так как на то есть царский указ и подтверждение документами, сделанное профессором Загоровским.

И еще. Теперь уже профессор Е.И.Габелко в своем письме мне ответил: "Если на одном и том же месте возникал город и пропадал, то основание его все равно считается с первых заселений". Если же подходить с даты освоения местности, а точнее первых поселений Русского государства, то год - 1614, именно когда появилась первая вотчина Боучар (написание этого географического названия несколько раз менялось), где постоянно жили промышленники и казаки, но, правда, располагалась она в другом месте.

Сторожевые посты на реке Тулучеевой не стояли с 1571 года, но Бугучар уже в конце XVI века и в начале XVII века был нанесен на все иностранные карты. С 1594 по 1613 год Богучарский край контролировали только донские казаки, так как ногайские татары, черкасские казаки, даже отряды атамана Ивана Заруцкого постоянно совершали набеги на южные рубежи Русского государства. Лишь с 1614 года Баучарский юрт переходит в постоянное владение воронежских стрельцов.

В сентябре 1615 года своей грамотой правительство по челобитию Войска Донского разрешило казакам свободный проезд в украинские города с товарами и без товаров, вольный и беспошлинный торг и запретило воеводам и приказным людям совершать над ними насилия.

В 1620 году на Верхнем Дону царским указом выделяются земли для Борщевского монастыря с затонами для рыбной ловли по речке Тихая Сосна, а в Боучаровском юрту с 1645 года откупные царские вотчины.

Таким образом, казачий городок Мигулин уже в XVII веке определялся как последний чисто Войсковой.

Казаки же на зимовье селились и на Боучаре. Поэтому и считали его своим и активно отстаивали его перед началом Булавинского восстания.

В грамоте от 22 октября 1625 года, укоряя казаков за нарушение мира с Турцией и Крымом, правительство напомнило им о том, что при прежнем царе Борисе им было запрещено приезжать не только в Москву, но и в украинские города, когда казаков хватали и сажали в тюрьму, а многих вешали и в "воду сажали". Взамен торговые люди из Москвы свободно проезжали по Дону.

При Михаиле Федоровиче казаки начали получать жалование.

Торговое движение по Дону стало оживленным. Сотни тысяч жителей украинских городов свободно проходили на Дон и тем самым усиливали развитие южной украины городов казачества. Особенно большой приток населения был с 1616 по 1629 г. на воронежские земли. Казаки, обычно заключая такое перемирие, редко его исполняли. Ханы Магмет Гирей и Шагин Гирей неоднократно жаловались русскому царю на нарушение договора, так как казаки продолжали свои походы.

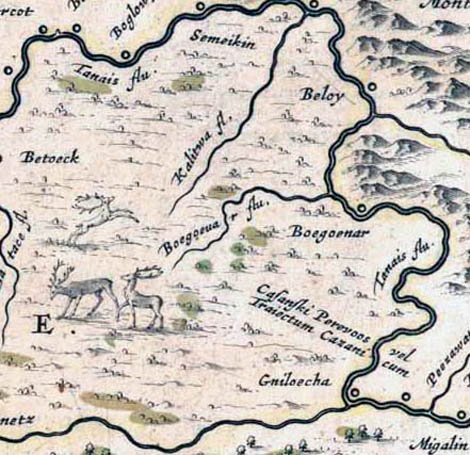

В 1627 году татары перешли Дон выше казацких городков и разделились на два отряда, один пошел в воронежские и елецкие места в количестве 300 человек, громя на своем пути откупные вотчины и ухожеи. Практически на всех картах того времени с 1630 года город Бугучар указывается стоящим напротив устья реки Богучар. Этому подтверждение: карта Москвии 1660 года, выполнена Фредериком де Вит по оригиналу Исаака Массы и составленная в 1633 году; карта Якова Вилитова Брюс; карта Николоса Висхера (Пискатор) 1660 года; и даже карта Москвии юный лист 1709 года, выполнена Г. Делиль в Амстердаме.

В июне 1630 года в Москву прибыл Фома Кантакузин, который привез султанскую грамоту, в которой говорилось, что турецкие войска готовы принять участие в военных действиях и что крымскому хану приказано не нападать на русские земли. В 1630 году русский государь решил пойти на поляков и разрыв с казаками, им было отказано в предоставленных льготах, так как когда царь приказывал казакам прийти на помощь турецким войскам, но те ответили отказом.

Казаки понимали, что оставят свои городки на разграбление не только крымцам, но и нагайцам. Татары, нарушив обещание, данное туркам, выступили на русские города. Узнав об этом белгородский и валуйский воеводы послали ратных людей на Калмиусский и Изюмский шляхи, дожидаясь из Руси татар, которые безрезультатно простояли у верховья рек Айдар и Богучар. Когда они стали возвращаться в свои города, встретили один татарский отряд в 70-80 человек, многих убили. Один из пленных тогда показал, что отряд был большим около 600 человек, но разделился на три отряда, и их отряд потерпел поражение возле Валуек. Остальные повели пленных "пашенных людей" около 300 человек.

Татары, выйдя на Русь Калмиусским шляхом, повернули налево через Оскол на Изюмский шлях, а часть через реку Большую Сосну проникали в Елецкий уезд. Идти через Богучарскую вотчину было невыгодно, так как по-над Доном росли большие леса. Да и само население, состоявшее из охотничьих людей да казаков, имевших оружие, отбивалось прямо на месте. Регулярные набеги татар продолжались и в 1632 году. Отряды были большие: от 1000 до 2000 человек. Тут-то и пришла на помощь казацкая мудрость.

Действительно, в 1633 году казаки имели первое столкновении на реке Быстрой с малыми ногаями, захватив в плен 30 человек. Остальных порубили, за что государь обещал им свою награду.

Получив поощрение, они совершили еще более дерзкий поход и напали на войска Салтан-Мурата, разгромив его. При этом более семи тысяч человек перебили. Татарские набеги продолжались еще долго. В 1636 году крупные татарские силы в количестве от 20 до 30 тысяч человек расположились на кочевья по рекам Деркуль, Богучару и Глубокой, где собирались и готовились к походам. В апреле татарские силы перешли в движение. Так, войско в количестве более чем 5000 человек устремилось к Валуйкам, жителям удалось спастись, но город был сожжен. 29 апреля около 500 человек татар вышли на Козлов и Касимов, но, встретившись с войском козловского воеводы, бежали в степи.

Многократны были походы татар по воронежским местам. Только в Воронежском уезде действовал отряд в количестве 600 человек. После наступления морозов ногайцы возвратились в пустующие, зачастую сожженные вотчины, а затем ушли на помощь турецким войскам.

В результате набегов на Русскую землю только в 1632, 1633, 1637 годах они увели в плен до 10 тысяч человек. Но с 1637 года татарские набеги на русские города и казацкие городки резко сократились.

Фрагмент карты южной части Москвии, 1670 год.

Первая попытка строительства крепостей на юге, главная задача которых заключалась в своевременной доставке сведений о татарских набегах, относится к 1640 году. В отписке воронежского воеводы Мирона Андреевича Вельяминова о приготовлении турецкого султана к походу на Азов, было сказано: "А поехал де он, Иван из Азова на Воронеж декабря с восьмой день. И как де они будут по Крымской стороне на речке на Черной против казачьего городка Вершок, и тут де на них приходили Тотарва, человек с двести и тут де их осадили, и были в осаде три дня. Да ему же де Ивану сказали в Воронежской вотчине на Богучаре воронежские жильцы Хоршалко Стрыгин да Микитка Ондреев, что стоят де Тотарва в Воронежской откупной в вотчине на нагайской стороне на устье речки Меловой, да в другом месте речки - же Мамоне, а многие ли люди, и тово им достаточно не ведомо".

Подтверждением тому, что город уже назывался Богучар и стоял в устье, служит еще один документ.

Восьмого апреля 1641 года в отписке воронежского воеводы царю сообщается:

"И как де, государь приехал тот Трофимка Федоров в зимовный городок откупную вотчину в Богучар де Сенке Воронежцы, да стрелец Данилка Филипов, а сказывали де ему, Трофимке, тот беловестный казак Левка Дугин да стрелец Данилка Филипов, брали де нас черкасы на устье Богучару к Дону в Тарлавной Избушке, заготовев на Федоровой недели в пятницу, пети человек и товарищев де, государь, их трех человек, срубили, полкового казака Васка Гуткова, де беломестного казака Олешку Баклыкова, да казачья шурина Ортюшку Иванова.

А держали де, государь, те черкасы у себя на куренях того Левку Дугина да Динилку Филипова недели с три; а приходило де государь, тех черкас на устье Богучару к Дону к Тарлавной Избушке без двух человек двадцать, а двадцать де человек было на куренях".

В этом же году из вотчины Толучеевского юрта докладывали: видели они, что "пошли Тотаровя в Русь по Крымской стороне на три полка" перелезли через реку Дон на Нагайскую сторону и направились в Воронежский уезд.

В апреле 1646 года воевода А.В. Бутурлин докладывал государю: к реке Дон перекочевали калмыки, и снова приходили черкасы: "Да он же де слышал в твоей откупной вотчине на Боучаре у стрельца Фильки Волуйского, что видели оне Черкас на Дону, меж Боучара и Мигулина". То есть снова Боучар упоминается как город.

Возможно, эти нападения и передвижения черкасов, нагоев, калмыков и татар послужили тому, что 6 октября 1647 года воронежский воевода Андрей Васильевич Бутурлин писал в Посольский приказ о постройке городка на Дону между Богучаром и Казанским перелазом: "…на Боучаре, государь, или на Козанском перелазе доведется быть городу и ратным людям стоять, потому, что воровские Черкассы реку Дон отняли небольшими людьми, и впредь торговым людям ходу на Доне от Черкас не будет.... И я, холоп твой, по твоему государеву указу, про угодья и про леса спрашивал Усмонских и беломестных атоманов, которым река Дон в тех местах знатка. И атоманы, государь, мне холопу твоему, сказали, что межь де государь Боучару и Казанского перелазу на реке на Дону городу быть мошно: место погоже и леса де, государь большие. И будет де, государь, всей нашей украине, тот город годен; и о том тебе, государь, об указе писать велели, чтоб на реке на Дону, ты государь, указал город поставить ... И прежде сево, государь, в тех местах заставные люди для воровских Черкас и Тотар стаивали".

Воевода предлагал поставить там город-крепость.

В.П. Загоровский в своей статье "Лыжный поход к Богучару 309 лет", опубликованной в районной газете "Сельская новь" в 1980 году, пишет: "Отряд двинулся вдоль берега Дона. До реки Мамон беломестные атаманы доехали на лошадях, но здесь из-за обилия снега лошади у них "Пристали". Следовательно, реку Дон они не переходили, а шли по ногайской стороне, точнее к городу Богучар, расположенному напротив устья реки Богучар. Да постоянных жителей в городке не было, но жили в вотчинах практически постоянно.

Вотчина Бугучар. Фото Евгения Романова

С 1670 по 1677 г. в Богучаре городке жили и ловили рыбу на бударах жители города Воронежа: Гаврил Струков (сын порутчика Федора Струкова), племянник воронежского дворянина В. Таратыкова, полковые казаки во главе с Н. Люковым и крестьяне из села Чертовицкое: Смолка Любавин, Максим Лопатин, Куприк Найденов, Кондрашка Колычев, Пронька Матвеев, Гришка Терехов, Охремка Борисов, Яик Крисанов, Федька Бовыкин, Яким Степанов, Ильюшка Муковнин, Фочка Бовыкин, Тимошка Голенев, Филимошка Сергеев, Ефремка Васильев, Кузька Фомин, Микитка Фомин, Ивашка Исаев, Макарка Степанов, Деметка Никитин, Стенька Земин, Филька Ягодников и Иван Михнев со свои дворовым человеком Микиткой. На откупную вотчину они спускались "в двух бударах да в коючке для рыбной ловли".

При этом отпуск осуществлялся с августа и до Егорьева дня (23 апреля). При этом к отпускной бумаге была приписка: приглядывать за Смолкой, Максимкой и Куприком, чтобы не пристали к воровству. Часто к зимующим прибивались казаки и беглые, поэтому по приказу воронежских воевод вотчины проверялись. Так, в 1674 году воевода Бухвостов направил атамана Семена Лукянова с товарищами проверить воронежские вотчины "до впадения речки Черной Калитвы в дон до Богучара проведать во всех вотчинных юртах, где ныне вор Ивашка Миюский зимует и много с ним людей и во скольких верстах от которого города".

(Окончание следует)

Источник: газета "Воронежская неделя" N 27 (2116), 03.07.2013г.

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013