Наполеон говорил: «Четыре газеты могут принести врагу больше зла, чем целая армия». Это утверждение в полной мере применимо к событиям Второй мировой войны

Пропаганда и агитация в этой информационной борьбе сыграли решающую роль. Необходимо было подготовить армию и мирное население к ведению тяжелой, кровопролитной войны. Не менее важно было воздействовать на противника с целью снизить боевой дух, заставить отказаться от борьбы, склонить к сдаче в плен. В ход шли плакаты, листовки, радиограммы, аудиотрансляции на вражеские окопы.

К моменту вторжения на советскую территорию в немецких войсках на Восточном фронте было сформировано 19 рот пропаганды и шесть взводов корреспондентов СС. В их состав входили военные журналисты, переводчики, персонал по обслуживанию пропагандистских радиоавтомобилей, сотрудники полевых типографий, специалисты по изданию и распространению антисоветской литературы, плакатов, листовок.

Искусство нацистской пропаганды строилось на принципах, которые озвучил сам Гитлер:

– "пропаганда должна обращаться только к массе";

- "пропаганда должна воздействовать больше на чувство и лишь в очень небольшой степени на так называемый разум";

- "излагать идеи кратко, ясно, понятно, в форме легко запоминаемых лозунгов";

- "чтобы лжи поверили, необходимо ее пропагандировать самым односторонним, грубым, настойчивым образом".

"Всякая пропаганда, — писал Гитлер, — должна быть доступной для массы; ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственный самым отсталым индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воздействовать.

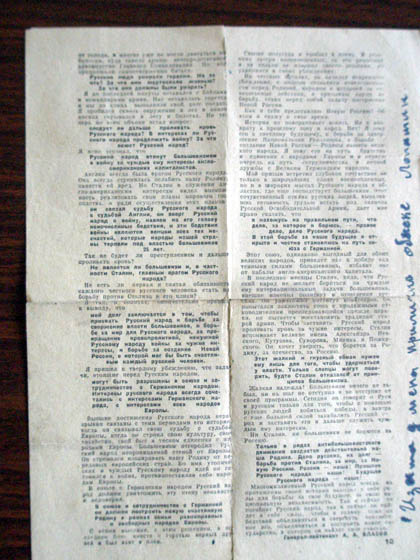

Самым простым и эффективным средством морально-психологического разложения советских войск в условиях войны стали немецкие пропагандистские листовки. Их изготавливали в огромном количестве и ассортименте. Печатали их на простой газетной бумаге, в черно белом исполнении. О масштабах тиражей можно судить по одной только записи Геббельса, сделанной им в своем дневнике в июне 1941 года: "Около 50 млн. листовок для Красной Армии уже отпечатано, разослано и будет разбросано нашей авиацией…"

Первоначально листовки изготавливались централизованно в Германии, однако по мере продвижения германских войск в глубь советской территории их производство было налажено непосредственно в войсках, а также на трофейных советских типографиях. Листовки было удобно разбрасывать с самолетов над позициями противника, а диверсантам — переносить на себе за линию фронта. Характерная особенность "окопных" листовок: практически все они служили одновременно пропуском для добровольного перехода бойцов и командиров Красной Армии на сторону германских войск. Текст пропуска на русском и немецком языках особо очерчивали в листовке.

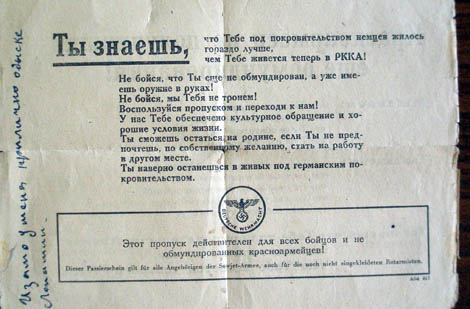

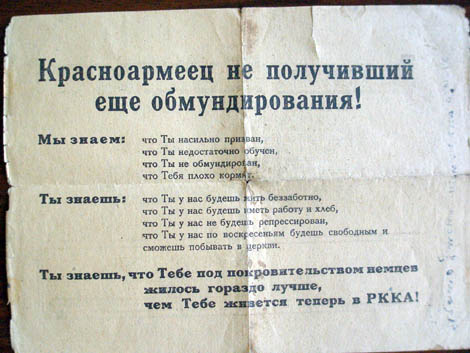

В фондах Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области есть примеры окопных листовок. Одна из них гласит:

"Мы знаем, что ты насильно призван! Мы знаем, что ты недостаточно обучен! Мы знаем, что ты не обмундирован! Мы знаем, что тебя плохо кормят! Ты знаешь, что у нас ты будешь жить беззаботно, у нас будешь иметь работу и хлеб, у нас ты не будешь репрессирован, у нас по воскресеньям ты будешь свободен и сможешь побывать в церкви! Ты знаешь, что тебе под покровительством немцев жилось гораздо лучше, чем тебе живется теперь в Красной армии!

Не бойся, что ты еще не обмундирован, но уже имеешь оружие в руках! Не бойся, мы тебя не тронем! Воспользуйся пропуском и переходи к нам! У нас тебе обеспечено культурное обращение и хорошие условия жизни! Ты сможешь остаться на Родине, если ты не предпочтешь по собственному желанию, стать на работу в другом месте. Ты, наверно, останешься в живых под Германским покровительством!"

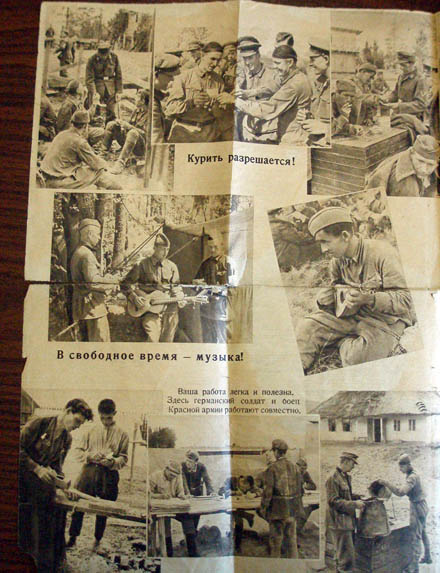

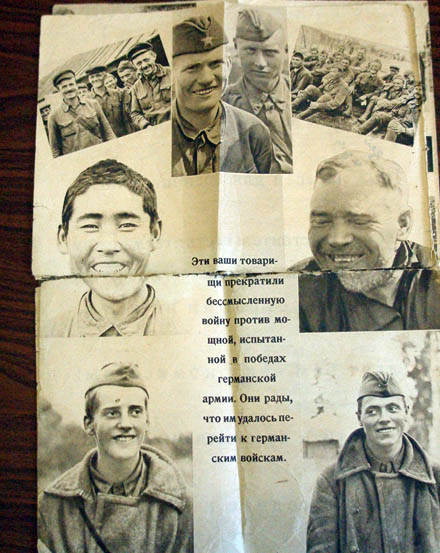

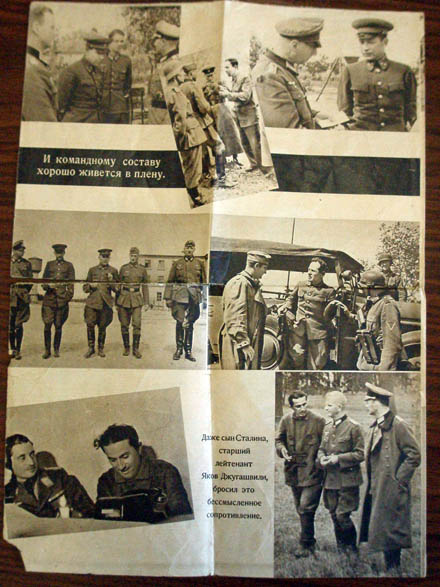

Также в нашем архиве сохранилась окопная немецкая газета. Она состоит из фотоиллюстраций и коротеньких предложений, которые повествуют, как славно живется советским солдатам в немецком плену:

"Ваша работа - легка и полезна! В свободное время - музыка! В Германии неограниченные запасы продовольствия, поэтому никто из перешедших к германским войскам не будет голодать! И командному составу хорошо живется в плену! Даже сын Сталина, старший лейтенант Яков Джугашвили, бросил это бессмысленное сопротивление! Боец Красной армии! Переходи и ты к Германским войскам, как твои товарищи здесь! Тогда и для тебя война будет окончена!"

Как видно, часто в качестве мотива отказа от сопротивления предлагался тезис о "неправильности" политического режима в стране, которую защищает солдат. В случае сдачи в плен противник обещал достойные, а то и роскошные, условия содержания до конца войны. Активно использовались факты захвата в плен или гибели значимых фигур противника (сына Сталина Якова, сына Хрущева - Леонида, крупных военачальников), в том числе и с элементами фальсификации материалов (фотоснимков, высказываний и т. п.).

Пропаганда била по живому. Голодным, уставшим от войны людям предлагали немедленный мир и тарелку супа в придачу.

А что же советская контрпропаганда? Надо признать, что в первые месяцы войны командование Красной Армии оказалось не готовым к активной работе против пропаганды нацистов. Более того, некоторые советские политработники вообще не считали нужным этого делать. Явная недооценка опасности немецкой "пропаганды разложения" позволила немцам на начальном этапе войны захватить инициативу. Первые ошеломительные успехи Вермахта подорвали у многих бойцов и командиров Красной Армии веру в возможность победы над Германией.

Однако уже с зимы 1942 года, после разгрома фашистов под Москвой, советская контрпропаганда приняла активный наступательный характер.

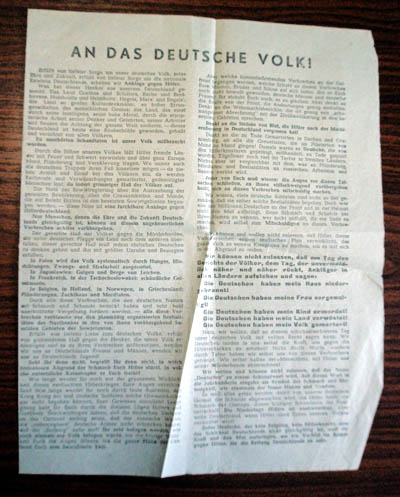

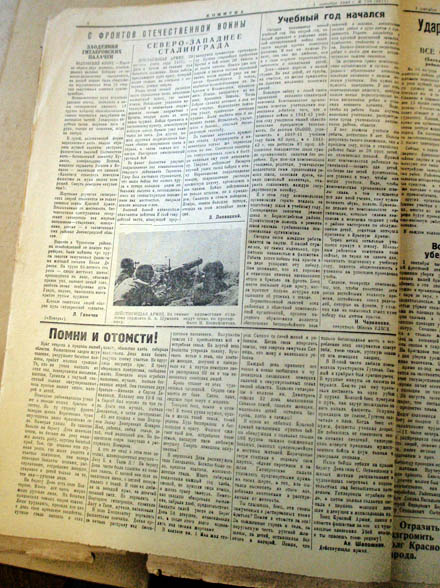

Периодическая печать была ведущей формой советской пропаганды, потому что отражала не только точку зрения официальной власти, но и массовые настроения. Сформированный советской пропагандой образ врага в лице Германии, явился важным фактором ведения войны. Враги в пропагандистских материалах предстают то жалкими и беспомощными, то бесчеловечными монстрами. Это было связано с необходимостью одновременно подавить в своих солдатах страх по отношению к врагу, вселить в них решительность, сделать так, чтобы немецкий солдат не воспринимался как человек и в него было легче стрелять. В таких материалах сильны мотивы мести, защиты своей Родины, своего дома.

Почти в каждом военном номере воронежской газеты "Коммуна" есть рубрики "Помни и отомсти" или "Зверства немецко-фашистских мерзавцев":

"Кровавую расправу чинят гитлеровцы над мирным населением захваченных ими районов. Тысячи ни в чем не повинных людей расстреливают. Многих отправляют на каторжные работы в Германию. Девушек немцы силой сгоняют в публичные дома. В Двинске гитлеровцы выводили женщин и детей за город и заставляли рыть себе могилу. В городе Пушкино жители ограблены дочиста. У них ничего не осталось, жители умирают от голода".

В пропагандистских целях широко использовались военные успехи. В сообщениях Совинформбюро ежедневно подробно рассказывалось об удачных действиях советских подразделений, перечислялись едва ли не все населенные пункты, отбитые у врага. Большое внимание уделялось описанию потерь противника, практиковался пересказ показаний мнимых пленных-"очевидцев" о низком боевом духе неприятеля.

Публиковались материалы о подвигах советских людей на фронте и в тылу.

"Добровольно перешедший на нашу сторону ефрейтор немецкой армии чех Карл Гардина рассказал о многих преступлениях немецких палачей, свидетелем которых ему довелось быть. Детям немцы впрыскивают под кожу яд, чтобы меньше расходовать патроны. Дети погибают в страшных мучениях. Все, что я рассказываю, я видел своими глазами, - говорит перебежчик. Я перешел к вам потому, что не хочу больше драться за чужое мне дело!"

Важным элементом пропаганды было опровержение слухов, которые распускал противник. Вот отрывок статьи из газеты "Коммуна":

"Немцы на весь мир прославились как первостепенные брехуны. Но в последнее время немцы настолько заврались и запутались в своих ложных "военных сообщениях", что перестали даже называть какие-либо цифры потерь противника, а попросту перечисляют десятки взбредших им в голову номеров дивизий Красной Армии, якобы уничтоженных в боях на Советско-германском фронте".

Вторая мировая война - одно из наиболее значительных событий истории Она кардинально изменила образ современного мира. Старая концепция пропаганды переродилась в нечто новое. Многие приемы воздействия на массовую аудиторию получили широкое распространение и в наше время.

В XXI веке ни одно государство не в состоянии обеспечить свою безопасность, опираясь только на военную мощь. Вооруженные силы развитых государств имеют в своем составе специальные структуры, отвечающие за информационно-психологическое воздействие на военнослужащих и население противника. В ФРГ такая структура представлена органами оперативной информации, в Великобритании и Италии - психологических операций, в Китае - пропаганды среди войск и населения противника.

Но наиболее мощным аппаратом ведения информационной войны обладают США. Высокую эффективность данной структуры можно объяснить повышенным вниманием руководства страны, современным техническим оснащением, а также богатым опытом, полученным в ходе многочисленных войн и вооруженных конфликтов - в Корее, Вьетнаме, на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии.

США постоянно совершенствуют формы и методы психологического воздействия. Например, потерпев серию неудач в ходе военных операций, американское командование решило добиваться своих целей не "огнем и мечом", а путем "завоевания сердец и умов" простых афганцев. Для этого были организованы мобильные группы гражданских специалистов, которые под охраной воинских подразделений занимались восстановлением коммуникаций и инфраструктуры, оказывали помощь местному населению и содействовали стабилизации обстановки в стране.

Не менее яркий пример - операция "Свобода Ираку". Как доселе спокойная и процветающая страна вдруг стала точкой приложения разнонаправленных сил? С самого начала, чтобы расположить к себе мировое сообщество, Пентагон сделал упор на целенаправленную работу со СМИ. В целях достижения ее поддержки мировым сообществом Пентагон основной упор сделал на целенаправленную работу с представителями СМИ. Эксклюзивные права на освещение боевых действий были предоставлены мощным информационным ресурсам - агентствам Си-эн-эн и Би-би-си.

Журналисты "прикреплялись" к подразделениям, участвовавшим в боевых действиях Расчет делался на то, что лучшие репортеры Америки, преодолевающие тяготы и лишения боевых действии вместе с солдатами, не смогут критически отозваться о своих "сослуживцах". Всего к боевым частям и подразделениям американской армии были направлены 662 журналиста, еще 95 находились в британских подразделениях.

Эффективность этого решения подтвердилась в первые дни операции, когда в режиме on-line можно было наблюдать кадры наступления коалиционных войск с телекамер, установленных на американских танках. Данная форма участия журналистов в военных действиях позволила, по оценкам западных специалистов, добиться существенной поддержки операции со стороны общественности стран коалиции.

Во XXI веке информационные войны вышли на качественно новый уровень. Наряду с традиционными методами, представленными печатью, пропагандой, устной агитацией, теле- и радиовещанием, стали активно использовать современные технологии социальных медиасетей (Египет, Ливия, Сирия). Это позволило значительно повысить степень эффективности информационно-психологического воздействия стратегического уровня.

Светлана Щеглова,

архивист первой категории Государственного архива

общественно-политической истории Воронежской области

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013