Судьба и книга | Воронежским читателям не надо представлять Петра Чалого. Он – журналист и писатель, настоящий патриот, для которого Россия - не «эта страна», а Родина, судьба которой "не дает ему покоя". Сказанное находит свое подтверждение в недавно изданной в Воронеже его книге "На заставе богатырской"

Не секрет, что мы живем в условиях дефицита правды. Президент Владимир Путин на этот счет был краток, заявив, что "в стране много вранья". Настолько много, что власти вынуждены были даже создать специальный Совет по противодействию фальсификациям истории советского периода и, прежде всего, - Великой Отечественной войны.

Это небольшое вступление мне потребовалось для того, чтобы подчеркнуть, что новая книга Петра Чалого, как и все его предыдущие, помечена правдой высочайшей пробы. Об этом я говорю ответственно и со знанием дела, поскольку сам много работаю в архивах и многие описываемые им события мне знакомы по официальным документам и прежней работе в системе государственной безопасности.

Общеизвестно, что любая книга - это срез моральных, нравственных и душевных качеств автора, отражение его внутреннего состояния. С сердечной теплотой Петр Чалый пишет о своих земляках, отстоявших родную землю - кавалерах ордена Славы, Героях Советского Союза, писателях, видных военачальниках. Таковы герои его очерков "Моряк, взявший Берлин", "Наследник Мосина", "Маршал неба".

Любопытен его взгляд на время фашистской оккупации. На нашем тихом Дону кто только не побывал! Немцы и румыны, итальянцы и венгры, хорваты и словаки бряцали оружием. Фашистская орда! Согласен с автором, что итальянцы в ряде случаев вели себя с местным населением более гуманно, чем их ордынцы. Да и нельзя нам идти вперед с головой, повернутой назад, нельзя жить памятью лишь одних обид.

Да, многие итальянцы, посещавшие в послевоенные годы Россошь, юг Воронежской области, публично каялись перед нашим народом, просили прощения за содеянное в годы войны. Многие, но не все.

Дважды пришлось слышать обиды профессора из Италии Марии Терезы Густи по поводу "жестокого обращения с итальянскими военнопленными". Она их неоднократно высказывала с трибуны международных конференций в Воронежском государственном аграрном университете. Пришлось ей объяснить, что в тамбовские лагеря в иные дни привозили по пять, семь тысяч ее соплеменников. Конечно, к их прибытию им не шили овчинные полушубки, не готовили спагетти и пиццу, не строили коттеджи. Пленных заставляли рыть для себя землянки. Но что касается продуктов, то все военнопленные - и немцы, и итальянцы, и венгры - питались по нормам, которые для нас, граждан страны-победительницы, в те годы просто были недоступны.

Доброта, великодушие у героев книги Петра Чалого - это одна из традиционных духовных черт в характере русского человека. Нельзя без волнения читать страницы, где автор с сыновней любовью рассказывает о своем учителе, наставнике и старшем друге, педагогесамородке Иване Ивановиче Ткаченко, труды которого высоко оценивались Академией педагогических наук СССР.

Но даже не это главное достижение в работе сельского учителя, фронтовика, инвалида Отечественной войны. Ткаченко убеждал своих питомцев в том, что любовь к Родине начинается с любви к отчему дому, своему хутору, селу - "к родному пепелищу" и "отеческим гробам". Нельзя не сказать о значении школьного историко-краеведческого музея, созданного им, высоко оцененного ветеранами - участниками сражений на Дону, командующим Воронежским фронтом, маршалом Филиппом Ивановичем Голиковым. Сюда и в наши дни приезжают теперь уже дети, внуки и правнуки воинов-освободителей.

Заслугу автора "На заставе богатырской" я вижу и в том, что он очень корректно и ненавязчиво проводит сравнение - а истина всегда познается в сравнении - с тем богатством в патриотическом воспитании детей, молодежи, какое мы имели раньше. Но - не сохранили и не приумножили. Как актуально звучат его слова о том, что совестливая отечественная словесность помогала и пока помогает нам сохранять многие традиционные национальные ценности, высоко держать духовно-нравственную планку.

В очерке "Зачем вам, комбат, чужая земля" Петр Чалый написал о трагической судьбе земляка - отважного воина Владимира Сапрыкина, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Но он не погиб, тяжело раненным попал в фашистский плен. А в победном сорок пятом не вернулся на Родину. О своей высокой награде комбат узнал, спустя десятилетия.

Хорошо помню запрос из КГБ СССР - сообщить о возможном наличии "компрометирующих материалов на Сапрыкина и его близких родственников, изложить свое мнение о целесообразности вручения ему Звезды Героя Советского Союза непосредственно по месту проживания в Канаде". К запросу были приложены: справка о четырехчасовой беседе с Сапрыкиным сотрудника нашей внешней разведки и письмо Владимира Алексеевича к отцу. Оба документа нельзя было читать без слез.

Невозвращенцем фронтовик стал по ряду причин.

Во-первых, как известно, в послевоенные годы отношение к тем, кто побывал в плену, было далеко не всегда справедливым. Нередко им навешивали ярлыки предателей"власовцев".

Во-вторых, Сапрыкин помнил, как его "прессовал" троцкистсмершевец, выкормыш Генриха Ягоды, обвинивший бойца "в утрате казенного имущества" за то, что тот, выходя из окружения, не сохранил… саперную лопатку.

И в-третьих, в период "холодной войны" западная пропаганда пугала невозвращенцев тем, что "в СССР всех бывших военнопленных эшелонами отправляют на Колыму". В письме отцу, старому коммунисту, сын писал, что о себе не давал знать потому, что не хотел бросать тень на его авторитет.

Руководству КГБ СССР начальник Управления, бывший фронтовик, мудрый и дальновидный генерал Николай Минаев подписал ответ, в котором поддерживалась идея Службы внешней разведки (тогда Первого Главного управления КГБ СССР) о целесообразности вручения земляку Звезды Героя в Канаде, что имело бы колоссальное значение для укрепления международного авторитета нашей страны. Но, к сожалению, тогда возобладала иная точка зрения руководства Министерства обороны СССР, и Сапрыкин был лишен звания Героя, а со здания школы, в которой работал до войны учителем Владимир Алексеевич, сняли мемориальную доску.

Справедливость восторжествовала только уже после его кончины.

Для меня Петр Чалый - искренний певец родного края, по-сыновьему любящий свою Родину, человек совестливый, которому "без истины стыдно жить" (А. Платонов).

Автор отдает себе отчет в том, что его книга не всем будет по душе, но не побоялся "бросить камень в пруд недругов России" (С. Есенин). Автор не стучит себя в грудь, но ненавязчиво подводит читателя к мысли о том, что есть природная обязанность каждого гражданина страны бескорыстно служить своему Отечеству, а по нынешним временам - задуматься и о его дальнейшей судьбе.

Книга "На заставе богатырской", как и предыдущие - "Донская высота", "Земляки на войне" - призвана сыграть важную роль в сохранении исторической памяти. Тираж книги не велик, но если была бы моя воля, то непременно распорядился бы пополнить ею все школьные, сельские, где они еще остались, и районные библиотеки.

Не могу не сказать и об оригинальном, самобытном языке прозы Петра Чалого: в книгах литературным открытием звучит речь его родимого края - славянского русско-украинского пограничья.

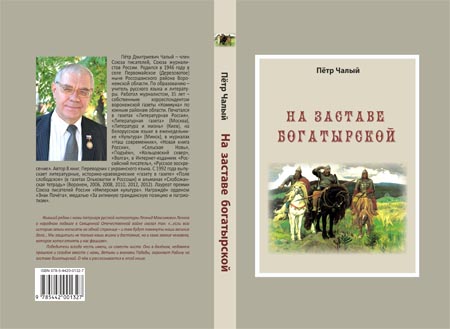

Не случайно автор свою книгу назвал "На заставе богатырской", с изображением на обложке любимых и всеми почитаемых васнецовских "Трех богатырей". Название книги и картина символизируют исконно национальные корни и истинно русские традиции земляков автора, во все времена в годину испытаний отважно и доблестно защищавших Отечество.

Анатолий Никифоров,

полковник КГБ в отставке, член Союза журналистов России

Источник: газета "Коммуна" N-66 (26088), 16.05.2013г.

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013