|

27.03.13

Связь времен. "И приложи сердце твое к научению моему"

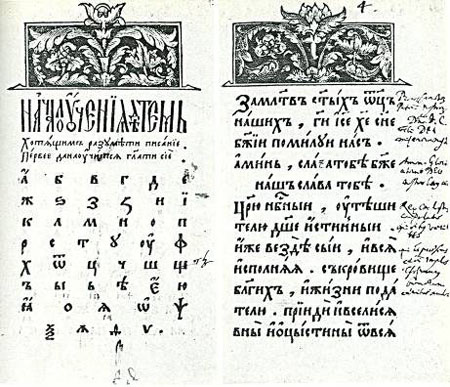

«Хотящим разумети писание первое да научатся глаголить сие», – так на репродукции одной из страниц первой русской печатной "Азбуки" излагается таинство овладения грамотой

Александр ВЫСОТИН

г. Воронеж

Необходимость умения читать интуитивно постигается нами с детских лет.

Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку просить:

"Прочти, пожалуйста, прочти!.." Не приставать к маме, не беспокоить бабушку, конечно, не главное преимущество в достижении умения читать самому. Так ты можешь дочитать сам сказку, которую тебе не дочитали взрослые по каким-либо важным для них обстоятельствам. А тебя буквально сжигает любопытство, а чем же все закончилось?

Да только ли "дочитать"! А это непостижимое раздирающее желание начать читать самому невиданно много, когда незаметно для самого себя становится чтение - лучшее учение. Но первая русская печатная "Азбука", изданная нашим первопечатником и просветителем Иваном Федоровым в 1574 году, начиналась и отеческим приглашением: "И послушай словес мудрых", а заканчивалась объяснением, что вместе с усердным прилежанием к овладению чтением необходимо обрести и сердечное присутствие - "и приложи сердце твое к научению моему".

Свою "Азбуку", по которой "первое да научатся глаголить сие", Иван Федоров издал спустя десять лет после выхода "Апостола". И в этом издательском факте заложена была существенная предусмотрительная жизненная необходимость для более широкого и массового распространения грамотности среди русского народа.

Государство при Иване Грозном не только прирастало завоеванными землями, но и своей экономикой, торговлей, культурой. Для этого требовались ученые и грамотные люди. А как их, рассудил мастер-печатник Иван Федоров, иметь множество без книг? Где печатать книги, как не в Москве? Здесь можно завести типографское дело не хуже, чем у немцев и в Венеции.

Добившись челобитной у грозного государя, Иван Федоров в залог оставляет собственную жизнь. С обещавшими, но не выполнившими государственное дело, Иван Грозный расправлялся как с личными врагами. Став государевым Друкарем, Иван Федоров следит за постройкой в центре Москвы, близ Кремля, на Никольской улице печатного двора, чтобы приступить к деланию книг, где первой книгой значился "Апостол".

С "Апостола" и началось удачно и счастливо наше отечественное книгопечатание. Напечатанная в Москве, она была датирована 1 марта 1564 года. Фолиант в кожаном переплете, в котором на 534 страницах не имелось ни единой опечатки! - привел Ивана Грозного в доброе расположение духа. Двухцветная печать, изящная вязь букв, литера к литере, все четко, ясно, чисто - настоящий полиграфический шедевр! Исполнение его было поистине великолепно!

Но еще выше гордости за первый полиграфический шедевр оказалось само появление полиграфии как таковой. Разве могли даже самые быстрые писцы опередить печатный станок?!

Иван же Федоров высоко и почтительно оценил труды писцов русских, изобразив на первой странице "Апостола" человека, сидящего между двумя колоннами за перепиской книги. Ведь в виде рукописи "Апостол" бытовал на Руси, начиная со времен князя Владимира Красно Солнышко. Рукописный "Апостол" непременно имелся в каждой церкви, где ежедневно зачитывались определенные его фрагменты ("зачала") из посланий апостолов Петра и Павла.

Наряду с этим, с рукописных экземпляров "Апостола" началось более широкое распространение грамотности и просвещения на Руси, так как "Апостол", наряду с Псалтырью, был обязательной учебной книгой - к нему переходили после рукописной Азбуки. Уже тогда воздействие "Апостола" на жизнь русских людей было велико. А своим печатным станком Иван Федоров (а он трижды издавал "Апостола") сделал это воздействие более масштабным. Открылась возможность большему числу людей иметь у себя дома печатную книгу "Апостол" как для укрепления веры православной, так и для овладения искусством чтения.

Кстати сказать, в 2008 году журнал "Воронеж" в публикации "Воронеж: жизнь в крепости" засвидетельствовал, что воронежцы в конце шестнадцатого века уже читали "Апостола".

Все так. Но ведь выпуск книги - дело по тем временам длительное и дорогостоящее. Для более широкого распространения грамотности потребовалось и издание, как бы мы теперь сказали, более мобильное, менее дорогостоящее. Таким изданием и стала печатная "Азбука" того же Ивана Федорова. Ее появление - событие знаменательнейшее для того времени. И для последующих веков тоже, с "Азбуки" все более массово и масштабно и пошло: от ее истоков началась полноводная река - Речь грамотная.

Понимая важность своих трудов, Иван Федоров, издав "Азбуку", завещал потомкам - "по свету рассеивать и всем раздавать духовную пищу".

Иван Федоров положил в основу "Азбуки" распространенный в то время буквослагательный метод, начинающийся с заучивания букв славянского алфавита и с усвоения двух- и трехбуквенных слогов. На первой странице "Азбуки" были напечатаны 45 букв алфавита - тогда, в шестнадцатом веке, их было именно столько! На второй странице буквы напечатаны в обратном порядке. А дальше алфавит повторялся в третий раз, только буквы шли вразбивку. Автор "Азбуки" считал, что так они лучше запомнятся. Обучение начиналось с того, что ученик должен был заучить все буквы, а затем уже составлять отдельные слоги.

Я не раз рассматривал репродукцию литографии одной из страниц "Азбуки", где над буквами напечатано благожелательное напутствие -

"Хотящим разумети писание

Первое да научатся

глаголить сие". И вот какое открытие больше всего меня поразило. Получается, как я в школе учился составлять из букв слоги, а из них слова, так и мои далекие сверстники делали то же самое. Здесь можно радостно говорить о преемственности и родстве постижения грамотности и знаний.

Сто-ро-на. Го-ло-са. До-ро-га.

Я усвоил твердо азы:

С давних лет к открытию слога

Тяготел славянский язык.

…Отчего, обжигая горло,

Разбираю часами подряд

Сочетания "оло и оро" -

"вран и ворон",

"молод и млад"?

"Человек некий име два сына"

Я прислушиваюсь к словам.

Открывается в них Россия.

Легендарная быль славян... Завет первопечатника Ивана Федорова "по свету рассеивать и всем раздавать духовную пищу" велико воплотился на Руси.

Благодарные россияне воздали должное великому просветителю. В Москве ему воздвигнут памятник, который стал достопримечательностью российской столицы. Похоронен Иван Федоров на монастырском кладбище. Над могилой его плита, на которой выгравирована надпись: "Друкарь книг пред тым невиданных".

Конечно, "Азбука" Ивана Федорова претерпевала видоизменения. Не прошел мимо азбуки и неутомимый реформатор Петр I. В 1719 году он окончательно утвердил новый образец начертания букв. Совершенствуя азбуку, Петр стремился упростить начертания букв, исключив некоторые буквы кириллицы. Новый шрифт стал называться гражданским, им печатались светские книги, в отличие от церковных, которые набирались кириллицей. Новый шрифт облегчал овладение грамотой, упрощал процесс письма.

Постепенно азбука становилась составной частью букварей. И сам букварь видоизменялся более пятисот раз! Но настолько жизненной, необходимой оказалась его связь со временем.

Ставший достопримечательностью Москвы памятник первопечатнику Ивану Федорову

...Мне довелось в семидесятые годы в московской университетской библиотеке видеть альбом "От "Азбуки" Ивана Федорова до современного букваря", в котором дано было описание 128 российских букварей. В их биографии есть и учебник "Родное слово для детей младшего возраста" Константина Дмитриевича Ушинского - одно из самых популярных пособий в России, выдержавшее 147 изданий. Ушинский предложил проведение школьных занятий о природе, о прошлом и настоящем страны на основе обучения родному языку.

А вот особенностью первых революционных букварей стала, как говорилось в предисловии, "идейная объединенность всего материала, который помогает ребенку осознать окружающую его общественно-трудовую жизнь в рамках улицы, завода, школы, рабочей семьи и современных детских организаций".

Декретами была введена и новая орфография, только вот разумное решение сопровождалось политической шумихой.

Так вот и верховодил,

Захватив полсловаря

до семнадцатого года.

А точней - до Октября.

Тут ученые и взяли

В оборот настырный знак:

-Это ведь, - они сказали,

- знак-помещик, знак-кулак! Привнести политику в любое мероприятие, объявить борьбу против врагов, где их и в помине не было, мобилизовать всех на эту псевдоборьбу всех, вплоть до младенцев - считалось первейшим делом для построения нового мира. Этому соответствовали и тексты в букварях.

В сегодняшних букварях и последующих книгах для чтения таких текстов уже нет, учебники избавлены от политизации идеологических назиданий. К обыкновенным жизненным понятиям снова начинают восходить изречения и напутствия отеческого поучения о том, что нужно прилежно и сердечно учиться, и тогда учение украсит твою жизнь.

Сыне мой, приклони ухо твое,

И послушай словес мудрых,

И приложи сердце твое

К научению моему,

И понеже украсит тебе...

История в Гарварде...

"Азбука" Ивана Федорова - это не только первый на Руси печатный учебник: книга, составленная из пяти тетрадей, по восемь листов каждая. Она содержала необходимые правила грамматики, она знакомила детей не только с буквами, но и числами. В ней представлено много поучительных наставлений, изречений. Такое содержание делало "Азбуку" фундаментальным учебником.

Свидетельствует о таком формате и содержании "Азбуки" ее единственно сохранившийся экземпляр, который находится и поныне в библиотеке Гарвардского университета Америки. В том самом университете, где звонили десятилетиями русские колокола, которые были не так давно, на нашей уже памяти, возвращены в Российскую Федерацию, в чем есть и заслуга мастеровых людей колокольного литейного завода фирмы "Вера" в Воронеже. Именно они выполнили главное условие: чтобы колокола, отлитые взамен возвращаемых в Россию, точь-в-точь соответствовали им и внешне, и звоном своим.

История появления русских колоколов у ворот американского университета воронежцам известна сполна. Напомню лишь вкратце. Сброшенные с монастырской звонницы по распоряжению большевистской московской власти и отправленные в металлолом колокола выкупил по цене металлолома состоятельный американец, перевез морем и подарил Гарвардскому университету.

Вряд ли такая же удивительная история возвращения может случиться с единственным пока в мире экземпляром "Азбуки" первопечатника и просветителя Ивана Федорова.

Источник: газета "Воронежская неделя" N 13 (2102), 27.03.2013г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|