Заметки ученого | Воплощению в жизнь амбициозных задач может помешать отсутствие заинтересованности у политической и экономической элиты страны

31 января Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о начале в России «пятилетки эффективного развития», завершение которой намечается к 2018 году. Об этом он заявил на расширенном заседании правительства в присутствии Президента Владимира Путина. По мнению некоторых наблюдателей, это должно было напомнить о советских временах. По мнению других, в случае успешного завершения пятилетки – это станет хорошим аргументом к выборам Президента РФ на следующий срок.

Исаак ЗАГАЙТОВ,

доктор экономических наук, профессор

г.В о р о н е ж

Не будем исключать того, что авторы идеи перевода народного хозяйства России на рельсы "пятилетки эффективного развития" действительно могли в какой-то мере рассчитывать на оживление энтузиазма тех, кто знает о выдающихся достижениях нашей страны в годы первых девяти советских пятилеток. Не исключаю, что в итоге это позволит в 2018 году, к выборам Президента, показать избирателям убедительные конечные результаты. Но думаю, не это главное.

Главное видится в обеспокоенности руководства страны крайне низкими темпами экономического роста за последние пять лет, а также в нарастании диспропорций социально-экономического развития. Так, если еще недавно "Программа2020" предполагала вывести Россию на пятое место в мире по объему ВВП (по паритету покупательной способности), то сегодня эта цель все больше представляется призрачной.

В частности, по последним данным банка "Morgan Stanley", мы в 2012 году остаемся на девятом месте в мировом экономическом табели о рангах, против третьего места, которое РСФСР занимала в 1990 году. А это проблема геополитического уровня, определяющая не только экономические, административные и политические возможности олигархата, но и перспективы государственной безопасности России.

Во-вторых, все говорит о том, что к грядущим выборам Президента необходимо переломить крайне опасную тенденцию опережающего роста социальных обязательств и затрат на обслуживание накопленных долгов - по сравнению с более чем скромным ростом производительности труда в реальном секторе экономики. А переломить эту тенденцию можно только двумя способами - либо радикальным ускорением экономического роста, либо заметной компенсацией слабого роста - "затягиванием поясов".

Чтобы изменить ситуацию, необходимо, по мнению Владимира Путина, выйти на пять процентов среднегодового темпа роста производства за каждый год проектируемой пятилетки. Этот показатель примерно на треть ниже достигнутых в среднем за девять первых советских пятилеток. Он ниже и средних темпов, показанных в последние 5 лет Китаем (9 процентов), Вьетнамом (7 процентов), Узбекистаном, рядом других быстро развивающихся стран. Тем не менее Д.А.Медведев совершенно справедливо назвал рост экономики в пределах 5 процентов для современной России - "амбициозным".

С подобной оценкой нашего Премьер-министра нельзя не согласиться. Причем, даже несмотря на то, что пятипроцентные темпы роста в годы хрущевско-брежневских пятилеток считались бы невысокими, а для коммунистического Китая были бы основанием немедленной смены руководства.

Тем не менее, для современной России на период до 2018 года такие темпы действительно нужно признать амбициозными.

Почему с Дмитрием Медведевым в этой оценке нужно согласиться? Думаю, потому, что ни он, ни другие авторы "пятилетки эффективности", вполне обоснованно, не рассчитывают на советский и китайский уровень заинтересованности трудящегося люда в результатах хозяйственной деятельности на предприятиях, являющихся собственностью экономической и политической элиты. И, опять-таки - вполне обоснованно, никто не рассчитывает на готовность этой элиты подчинить свои эгоистические интересы - решению тех "амбициозных" государственно значимых задач, которые Президент и Премьер хотят поставить перед "пятилеткой эффективности".

Характерно, что в опубликованных показателях к этому пятилетнему плану прозвучала очень важная цифра - для достижения среднегодового роста производства на уровне 5 процентов нужно поднять норму накоплений до 25 процентов, что примерно на одну треть выше того, чем страна сегодня располагает. И это правильно! За высокими темпами развития советской экономики тоже была норма накоплений в 24-26 процентов. В Китае эта норма еще выше, и уже в течение нескольких десятилетий "китайского чуда" превышает 30 процентов.

Наша беда сегодня состоит в том, что сформировать высокую норму производственно эффективных инвестиций за счет внутренних ресурсов в РФ мешают три обстоятельства: отсутствие государственно озабоченной политики регулирования внешней торговли, безоглядная свобода экспорта капитала, отсутствие должных стимулов для развития отраслей сферы реальной экономики, при избыточной рентабельности финансово-коммерческой деятельности.

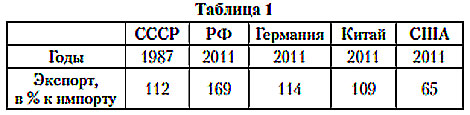

Сопоставим следующие данные, характеризующие отношение объемов экспорта к импорту по ряду стран (см. таблицу 1).

Как видим, в СССР превышение экспорта над импортом составляло всего 12 процентов. Это близко к нынешним показателям Германии и Китая. Но вот в РФ в настоящее время вывоз товаров превышает импорт более чем в полтора раза (на 69 процентов). Иное дело США. В 2011 году здесь за счет собственного производства покрывали только две трети импорта, а расчеты с поставщиками за остальные ввозимые ресурсы перекладывались на поставщиков, - под долговые обязательства, обеспеченные правом печатать доллары.

А какова судьба советского, нынешнего китайского, германского сравнительно небольшого избытка экспорта над импортом? Это зарубежные резервы, часть которых оплачивается в форме процентов за кредит, используется в качестве свободных средств при коммерческих операциях и др., а иногда пропадает и, например, списывается.

Так, из ранее накопленных свыше 100 млрд. долларов долгов перед СССР только за последние 11 лет удалось щедро списать примерно 80 млрд.долларов - под обещания о продолжении сотрудничества.

Но будем иметь в виду, что этот подарок "дружественным" странам (Афганистан, Ирак, Ливия, КНДР, Ангола и др.) в сумме 80 млрд. долларов, в отношении которых неясно, когда их долги реально могли бы быть возвращены - это мелочь, по сравнению с теми почти 800 млрд.долларов, которые за последние всего 5 лет остались за рубежом, в виде избытка нашего экспорта над импортом. А ведь только в минувшем году подобного рода потеря материальных ресурсов составила 24 процента общего объема произведенных в стране товаров.

Вот почему хотелось бы надеться, что "пятилетка эффективности" начнется с наведения порядка в экспортно-импортных операциях, и этого уже будет достаточно, чтобы повысить норму накоплений до вожделенных 25 процентов, причем без затягивания поясов у 90 процентов далеких от экспорта наших граждан.

Не только темпы роста, но и некоторые другие пожелания, которые закладываются в "пятилетку эффективности", представляются амбициозными, а потому требуют основательного обоснования в процессе последующей разработки плана.

К таковым следует отнести, в частности, показатель роста производительности труда за пять лет в полтора раза, при намечаемом увеличении ВВП на 27,7 процента. Такая пропорция может означать только одно - сокращение численности занятых в народном хозяйстве на 17 процентов, то есть примерно на 10 млн. человек. А поскольку в докладе Дмитрия Медведева речь идет, наоборот, о необходимости дополнительного вовлечения в хозяйственную деятельность части пенсионеров и мигрантов, то, видимо, над указанными пропорциями еще нужно будет поработать.

Привлекают своей амбициозностью темпы, с которыми предполагается создание в стране 25 млн. высококвалифицированных рабочих мест. Сопоставим данный показатель с общей численностью работников в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в связи (31 млн. человек). Трудно себе представить, как практически возможно столь смелое обещание признать амбицией, под которую в течение не только за 5-7, но и за 10 лет удастся найти достаточную амуницию.

Но последние два замечания - это частности, которые, возможно, попали в доклад Дмитрия Медведева не по настоянию профессионалов из Минэкономразвития. В ходе разработки плана все подобные сомнения вполне можно будет снять. Хуже другое - в качестве завершающего года пятилетки выбран 2018 год.

А дело в том, что все, кто добросовестно изучал курс политэкономии, усвоили, что в силу определенных объективных причин капиталистическая экономика обязательно, с периодичностью 7-12 лет в невоенные периоды, должна переживать кризисы относительного перепроизводства. А те, кто знает, что в западных странах последние такие кризисы были в 1981, 1991, 2001, 2008-2009гг., не могут не понимать, что следующий циклический кризис ожидает наших западных партнеров, а потому и ставшую на капиталистический путь Россию - примерно в 2017-2019гг.

Естественно, что еще в 2009 году такой прогноз представила Лаборатория долгосрочных прогнозов ВГАУ, ввиду чего мы рекомендовали на период до начала грядущего кризиса максимизировать инвестиционную деятельность с расчетом, чтобы ввод в действие новых мощностей не мог совпасть с кризисным периодом.

Недавно (в ноябре 2012 года) и Министерство экономического развития указало на 2017-2018гг. как на наиболее вероятный период грядущего экономического кризиса. Поэтому тем более важно позаботиться о том, чтобы в инвестиционных программах были всесторонне обоснованы сроки ввода новых производственных объектов, а также сроки и условия заключения разносрочных договоров по товарным и кредитным операциям. С таким расчетом, чтобы можно было не только минимизировать негативные последствия очередного циклического кризиса, но и по возможности его использовать во благо нашей экономике.

Наука в этом отношении кое-что может подсказать. Остановка - за капитанами хозяйственного управления.

Источник: газета "Коммуна" N 25 (26047), 21.02.2013г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013