|

20.02.13

Наследие. Социалист с христианским лицом

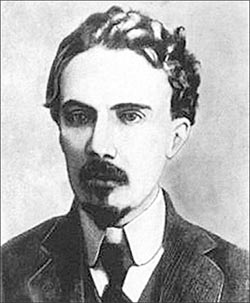

| | Георгий Федотов | Георгий Федотов – сложная и, на первый взгляд, очень противоречивая личность. Этот философ-публицист, автор большого числа очерков, статей, эссе по вопросам русской истории и культуры, видел осуществление общественного идеала на путях христианского социализма, но, наряду с этим, был идейным противником большевистских преобразований в нашей стране.

Как отмечает А.Ф.Замалеев в работе «Слышать голос Христа и голос истории», русская пореволюционная эмиграция изначально была расколота на различные группировки и направления. В этой разноголосице идейных брожений русской эмиграции находило почву и своего рода культурологическое мессианство. Не скрывая своих антибольшевистских убеждений, некоторые мыслители, тем не менее, открыто исповедовали социализм, сближая его с христианским откровением.

Одним из главных идеологов этого движения был Георгий Федотов.

Георгий Петрович родился 1 октября 1886 года в Саратове в семье управляющего губернаторской канцелярией Петра Ивановича Федотова. Спустя некоторое время семья переехала в Воронеж. В нашем городе прошло детство будущего философа.

Здесь в 1904 году он окончил классическую гимназию. Его одноклассник Н.Н.Блюммер вспоминал, что гимназист Федотов отличался от своих сверстников застенчивостью, щуплым телосложением и в то же время любезностью, отзывчивостью, готовностью помогать друзьям с переводами с греческого или латинского языка, в объяснении уроков, решении задач. Благодаря отличной памяти обучение в гимназии давалось Федотову очень легко, поэтому свое обучение он продолжил в Технологическом институте в Санкт-Петербурге.

Уже в это время он был убежденным социалистом. Участвовал в социал-демократическом движении в Саратове, распространял нелегальную литературу, выступал на митингах. Такая активность не могла быть не замеченной властями; в ночь с 8 на 9 июля 1906 года он был арестован и вскоре выслан из страны.

Федотов слушал лекции по истории и философии в Берлинском и Йенском университетах, а после возвращения в 1908 году в Россию окончил курс историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета по отделению всеобщей истории. В 1910 году он получил золотую медаль за сочинение, в котором рассматривал "Исповедь" Августина Блаженного как исторический источник для его биографии и для истории культуры.

Вскоре был вынужден вновь покинуть Россию, чтобы вернуться через год. На родине первое время находился нелегально, но после визита в полицию с повинной был сослан в Ригу. В 1914-м вернулся в Санкт-Петербург, выдержал магистерские испытания, занял должность приват-доцента университета.

Помимо преподавательской работы, Федотов сотрудничал с отделом искусств Публичной библиотеки, где познакомился с мыслителями А.В.Карташевым и А.А.Мейером. Результатом знакомства стало участие Федотова в деятельности религиозно-философского кружка Мейера "Возрождение".

После революции он работал в газете "Свободные голоса". В 1924 году опубликовал книгу "Абеляр". С 1920 года Георгий Петрович - профессор по истории средних веков Западной Европы в Саратовском университете.

В 1923-м он снова в Петрограде: переводит романы с немецкого и французского языков. В сентябре 1925 года Федотов отплыл из России на пароходе, идущем в немецкий порт Штеттин. Советские власти вполне устраивала официальная версия, по которой историк отправился работать в зарубежные архивы. Однако в Советский Союз он не вернулся. Недовольство правящими страной зрело внутри Федотова уже давно. Еще будучи в Саратове, он отказался встречать ректора под красными стягами и под звуки "Интернационала", что мотивировал своими религиозными убеждениями.

Георгий Петрович считал социализм неотъемлемой частью христианского вероучения. Трагедия России, по его мнению, в том, что, приняв христианство, она постоянно отрекается от своего "истинного призвания", при этом "каждый раз обедняя и уродуя христианскую личность".

Анализируя русскую историю, Федотов выделяет в ней три узловых этапа, с критикой которых выступает. Во-первых, он критикует концепцию Москвы как третьего Рима, провозглашенную в XVI веке старцем Филофеем Псковским. Во-вторых - петровские преобразования, благодаря которым удалось "на два столетия обезвредить и обезличить национальные силы православия". И, наконец, в-третьих, - большевистскую революцию и последовавшие за ней изменения, которые, по мысли философа, отбросили в сторону не только христианство, но и социализм.

Согласно федотовской концепции, Россия вошла в сообщество цивилизованных народов при Владимире Святославовиче, когда в 988 году было официально принято христианское вероучение, далее от Феодосия Печерского до Нила Сорского была развита одна общая традиция благочестивого служения, составившая опору духовности и морали.

Однако уже в период московской централизации государственный интерес возобладал над Христианской святостью. Причины этого, по мысли Федотова, коренятся отчасти в том, что, приняв православие, русские вместе с тем отбросили "эллинское суемудрие", то есть классическое философское наследие. Эта средневековая "ограниченность", как пишет Федотов в сборнике статей "Лицо России", обернулась "глубоким расколом Петербургской России".

Он указывает, что две силы держали и строили империю: одна пассивная - неисчерпаемая выносливость и верность народных масс, другая, активная - военное мужество и государственное сознание дворянства. Весь ход русской истории, однако, показал, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Россия со времен Петра перестала быть понятной народу, замечает Федотов. Дворянская империя и мужицкое царство долго сосуществовать не могли.

С другой стороны, в советской России не осталось ничего, что напоминало бы классово-пролетарский или коммунистически-эгалитарный социализм. Это свидетельствует только о ее монархическом перерождении.

Федотов точно подметил многие слабые стороны организации СССР. Но далеко не со всем у него можно согласиться. Одной из слабых сторон политической философии Федотова, как видится, было то, что он продолжал мечтать об "истинном" социализме, "правда" которого должна "поправить мир". Через эту призму он рассматривал все интересовавшие его проблемы, что мешало объективности.

В той форме социализма, которую проповедовал Федотов, он видел единственную "реальную возможность полноты существования, возможность жизни для широких масс". При этом социализм, по его мнению, имеет все шансы не только примириться с христианством, но и сыграть роль обновителя и преобразователя исторического православия, поскольку "в противоположность XIX в., в наши дни примирение христианства и социализма совершается с чрезвычайной легкостью… глубоко социализм укоренен в христианстве... социализм есть блудный сын христианства, ныне возвращающийся - по крайней мере отчасти - в дом отчий".

Такая трактовка вопроса противоречит не только традиционному социализму, в рамках которого Федотов и сам находил постулаты, не соответствующие христианскому вероучению, но и многому в самом православии.

Однако, по утверждениям философа, такие, казалось бы, неотъемлемые составляющие социализма, как материализм, враждебное отношение к религии, классовый эгоизм, на самом деле бесконечно далеки от социализма и наслоились на него в последние столетия, в период ослабления "социальной работы церкви", послуживший причиной отторжения социализма от христианства.

Вместе с тем Федотов признавал и "реакционность" христианства, которая наряду с его "социалистичностью" выступает как его непосредственная составляющая, что дает в христианстве "место не для одного, а для многих этических направлений, с еще более разнообразными социальными выводами из них". При этом важно, по мнению Федотова, что вне христианства, по всей вероятности, возможна классовая борьба, но вне его "не возникло бы то научное, этическое и философское движение, которое носит имя социализма".

Веря в идеалы социализма, Федотов критиковал не только советские представления о нем, но и философию марксизма, из которой, по мнению мыслителя, невозможно вывести социалистический идеал. Карл Маркс, как думал Федотов, вовсе не вышел за рамки буржуазной идеологии, а философия марксизма, таким образом, представляет собой существовавший до Маркса социалистический идеал, переведенный на рельсы экономического материализма и тем самым обрекающий трудящихся жить в мире голых экономических схем и интересов.

Капитализм также не удовлетворял Федотова своей прагматической направленностью, отстраняющей духовные ценности на задний план. Даже критикуя СССР, он настаивал на том, что "основная социальная проблема, общая всему европейскому кругу, состоит в преодолении капитализма, уже отказавшегося работать, и в переходе к управляемому, или социалистическому хозяйству".

Очевидно, что воззрениям Федотова недостает непосредственной достоверности.

"В историческом процессе он принимал в расчет только вершины духа и по ним пролагал ориентиры для своей исторической дедукции", - указывает А.Ф.Замалеев.

В эмиграции Федотов первое время провел в Берлине, потом жил в Париже, покинув его лишь в 1940 году после оккупации Франции немецкими войсками. Печатался в крупнейших эмигрантских периодических изданиях, причем в первое время активно сотрудничал с евразийцами, которые впоследствии стали одним из объектов его критики.

Продолжая исследование истории средних веков, в 1928 году опубликовал монографию "Святой Филипп Митрополит Московский", в 1931 году - работу "Святые Древней Руси".

В 1926-м стал профессором Православного богословского института в Париже. Был одним из активных членов экуменического движения. Почти ежегодно посещая Англию, Федотов выступал за сближение Православной и Англиканской церквей.

Эмигрировав из охваченной Второй мировой войной Европы в США, Федотов проделал долгий путь через Испанию, Марокко, Танжер... 15 января 1941 года он отплыл на проходе из Марселя и лишь 14 сентября прибыл в Нью-Йорк, где с 1943 года и до конца жизни работал профессором истории Свято-Владимирской православной богословской академии.

Н.А.Омельченко пишет, что одной из основных интеллектуальных функций русского зарубежья было осмысление трагического опыта русской революции "как опыта всемирного".< Для реализации этой функции эмиграция обладала не только правом свободного творчества, но и возможностью наблюдать Россию и Европу, по образному выражению Федотова, с той возвышенности, к которой прибило эмигрантский ковчег, и с которой эмиграция одна могла видеть оба склона, действительность без румян и прикрас.

Особенность работ Федотова - в попытке рассмотреть историческую эпоху через призму духовной культуры. С позиции сегодняшнего дня весьма актуальны его размышления о судьбе русской интеллигенции.

В 1950 году у Федотова случился первый сердечный припадок. По воспоминаниям современников, он становился все хрупче. Все меньше говорил, все больше молчал, был тихий, светлый и вместе с тем "до самого конца такой живой"...

Скончался Георгий Петрович в городе Бэкон (штат Нью-Джерси) 1 сентября 1951 года.

Сергей Ряполов

Источник: газета "Воронежская неделя" N 8 (2097), 20.02.2013г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|