|

17.01.13

Поиски и находки. "Пиши и правильно дыши"

Виталий Черников

(Окончание. Начало в N5)

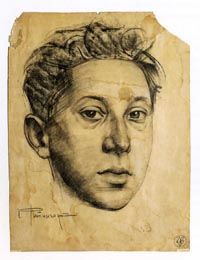

| Георгий Фитингоф. Портрет

Соломона Гершова (1929 год) | Едва приехав в незнакомый городок, узник Борисоглебска сообщает: «Я очень много тут ем. В моей комнате растет большое дерево. Ты спрашивал меня, нравятся ли мне гвозди? Очень нравятся. Сегодня тут был один случай. Часто ли ты бреешь бороду? Между прочим, будь добр, напиши, который у вас час. Пиши и правильно дыши. Целую».

Нетрудно себе представить реакцию на такое послание представителей ГПУ, если переписка ссыльных проходила через их руки. Всего год назад поэтическая заумь была объявлена "способом шифровки антисоветской агитации" - и, возможно, теперь поэт не удержался заодно тонко поиздеваться над провинциальными чекистами.

Собственно, единственное, что имело отношение к окружавшей его в незнакомом городе реальности в этом и других посланиях, - обратный адрес: Кривой переулок, 35.

По мнению литературоведа Александра Кобринского, его "Введенский, конечно, писал с удовольствием – это название вполне совпадало с обэриутским мироощущением".

Как рассказал мне директор Борисоглебского историко-художественного музея Юрий Апальков, Кривым переулок стал из-за того, что его застройка велась по берегам впадающей в Ворону протоки - к 1930-м высохшей. Ныне улица носит имя Героя Советского Союза Георгия Печковского. Тянется она от здания пивоваренного завода и выводит на главную улицу города - к скверу за театром. У нас нет доказательств зимнего интереса Александра Введенского к борисоглебскому пиву, но вполне можно себе представить, что поэт заходил в театр посмотреть на работу друзей.

Впрочем, об их жизни в его письмах - всего одна фраза: "У Гершова в Москве украли одеяло и подушку, а здесь - фунт масла".

Для местной сцены, каково бы ни было ее состояние, приезд двух живописцев стал, конечно, подарком (стоит добавить, что, по некоторым смутным данным, в 1934 году они участвовали и в оформлении местного краеведческого музея).

Борис Эрбштейн был опытным театральным художником, еще в 1921 году он создал эскизы костюмов для учеников и учениц балетной школы, впоследствии артистов "Молодого балета", руководимого Георгием Баланчивадзе - будущим Джорджем Баланчиным. Чуть позже Эрбштейн начал работать для балетной школы как художник-декоратор. Затем он участвовал в создании спектаклей Академического театра драмы, театра музыкальной комедии, Малого оперного театра. Оформлял, среди прочего, балет "Красный мак" на музыку Глиэра с молодой Галиной Улановой в главной роли - а заодно посодействовал, чтобы та позировала Гершову. По возвращении в Ленинград из ссылки Эрбштейн оформит в Малом оперном балет "Фадетта" на музыку Делиба, в Академическом театре оперы и балета — "Катерину" А.Рубинштейна и А.Адана.

В ссылке Александр Введенский отметил свое 28-летие. В эти декабрьские дни он не только слал дурашливые открытки в Ленинград, но и создавал "некоторую вещь. Написал уже страниц 8-9, а конца еще нет".

Замышлял и произведение для детей: удалось ли поработать над ним, не известно. Мы не можем точно сказать, на что именно вдохновил Кривой переулок Введенского. Готовивший его первое посмертное собрание сочинений Михаил Мейлах предположил, что речь идет о "Четырех описаниях" посмертном рассказе четырех персонажей о своей смерти и о том, что было дальше.

18 декабря в Ленинград ушла очередная почтовая карточка. "Если все будет хорошо, скоро приеду", - сообщил Введенский. Выехать пообещал числа 25-26-го.

Об атмосфере борисоглебской ссылки можно судить по детали, словно заимствованной из хармсовых "Случаев". Ее приводит Л.Овэс: "В студенческой столовой, где питались ссыльные, у входа сидел величественный старик. Выдавая ложки, он ставил мелом крест на спине входящего; когда сдавали грязную ложку, он рукавом крест стирал. Очередь "крестоносцев", стоящих за миской пустого супа, приводила Эрбштейна в "телячий восторг".

"Заработков в этом городке не было почти никаких, жил на посылках из дома, - вспоминал Соломон Гершов. - Зато я пересмотрел все оперетты классического репертуара, ибо ввиду малочисленности публики несчастный театр оперетты (так! - В.Ч. ) должен был каждые две недели создавать новый спектакль. Иначе они вылетели бы в трубу… И еще одна замечательная особенность театральной жизни города Борисоглебска. Сигнал к началу акта в театре давался светом: в зале трижды выключали и включали электричество. Это делалось с помощью рубильника, который почему-то управлял освещением всего города. И перед началом спектакля свет гасился и зажигался во всех домах Борисоглебска. Сидишь дома, вдруг гаснет свет - значит, начинается одно из действий спектакля".

Приблизительно, в 1934 году один ленинградский коллега в письме посоветовал Гершову обратиться за помощью к И.И.Бродскому. Тот действительно откликнулся на послание, вызвал художника в Ленинград и подготовил для него несколько писем к важным партийным деятелям.

"Бродский писал, что считает меня талантливым молодым художником и просит освободить начисто, беря меня на поруки". Вскоре, однако, органы предложили стучать на своего спасителя, и Гершову пришлось переехать в столицу.

Судьба двух художников и поэта, волею судьбы оказавшихся в чужом городе, сложилась вполне в духе эпохи. Александр Введенский вскоре переехал в Харьков к новой жене, лишь изредка заезжая в Ленинград: только здесь у него оставались друзья. В сентябре 1941-го он не успел эвакуироваться перед захватом города немцами и был арестован - якобы за то, что остался их ждать. Умер в декабре. "Видимо, это произошло на железной дороге между Воронежем и Казанью, где он, мертвый или полуживой от дизентерии, был выброшен из вагона, а может быть, ослабевший, застрелен конвоем", - пишет Анна Герасимова. Значительная часть написанного им безвозвратно утрачена.

Почти одновременно с Введенским в Ленинграде был арестован Борис Эрбштейн. В лагере он работал на стройке, затем благодаря удачному случаю попал на мебельную фабрику Главного управления лагерей МВД. Довелось в Сибири даже делать мебель для кабинета самого Берии. После реабилитации художник уже не вернулся в Ленинград. Осел в Куйбышеве. В 1963 году покончил с собой. Незадолго до гибели в приступе душевной болезни уничтожил почти все свои работы.

Путь Соломона Гершова кажется более удачным. Хотя и ему не удалось избежать повторного ареста в 1948 году. Освободившись, как многие невинно осужденные, в 1956 году, он продолжал творить, участвовал во всех выставках ленинградских художников, хотя в печати его имя упоминалось нечасто. Гершов стал своеобразным мостиком между поколением Филонова, Малевича, Шагала и авангардистами 1960-1970-х. Его выставки прошли в Великобритании и США. Сам автор за границей так и не побывал (кажется, и не особо-то стремился). Умер в 1989 году, успев застать поднимавшуюся в стране волну интереса к тем, с кем он когда-то делил кров вдали от любимого Ленинграда._

Источник: газета "Коммуна" N6 (26028), 17.01.2013г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|