|

09.10.15

Тихий смех из-под земли

Культура

С моноспектакля Народного артиста России Александра Филиппенко стартовал в Воронеже Проект "Театральные выходные"

"Смех отцов" - так называется эта программа, в которую включены произведения Николая Гоголя и Николая Эрдмана, Андрея Платонова и Александра Галича, Михаила Кольцова и Сергея Довлатова. Проект - одна из культурных инициатив креативного агентства "Полдень". О том, каково же будет продолжение "Театральных выходных", скоро узнаем.

Виталий Черников

Прозвучавшие со сцены Воронежского концертного зала произведения доказали: то, над чем смеялись наши отцы и деды, в современной России столь же актуально.

Лет девяносто назад щедринский город Глупов переименовали в город Градов; несколько лет назад на главной площади, рядом с районной администрацией, церковью и памятником Ленину открыли супермаркет. Наверное, в этой связи что-то всё-таки изменилось. Но слушая историю из платоновской повести о том, как Градовской губернии после засухи выделили пять миллионов рублей, воронежские зрители ощущают её словно вчера случившуюся:

"БЂ¦Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними лёгкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими. Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием "Импорт", начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить "Импорт" с другой коммуной - "Вера, Надежда, Любовь". Денег "Импорт" имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна "Вера, Надежда, Любовь" была ликвидирована губернией за свое название, а член правления "Импорта", посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся".

Это написано в 1926 году. Члены правления исчезают с деньгами один за другим, рельсы сгнили, "Импорт" так и не превратился в "Экспорт", а нам по-прежнему очень смешно.

- Я не знаю, как сейчас, но раньше по России ездили артисты-трансформаторы. Вот он выходил на сцену, почтительно раскланивался с публикой, потом на одно мгновение удалялся за кулисы и тут же возвращался, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли, - с этих слов начался монолог Александра Филиппенко.

Первой историей, прозвучавшей в тот вечер, стал рассказ Михаила Зощенко о том, как он в голодные годы Гражданской войны отправился с группой таких же интеллигентов из Питера в более сытую провинцию, рассчитывая получить хлеба за чтение стихов и игру на рояле. Те, кто читал рассказ, помнят, что успеха в народе гастролёры добились, но совсем не того, на который надеялись.

Одна из "сюжетных линий" в моноспектакле Александра Филиппенко - судьба сатириков, которые пытались победить окружающий абсурд смехом, осмеливаясь ставить перед обществом зеркало. Не такое уж кривое, если всмотреться. И за это государственная машина ломала им жизнь - чтобы после смерти канонизировать, объявить классиками, кого-то даже включить в школьную программу: подавая их тексты как нечто из прошлого, безопасное, не имеющее к нам нынешним никакого отношения. А современных продолжателей дела Салтыкова-Щедрина и Аверченко, Хармса и Зощенко объявляя "пятой колонной", "иностранными агентами".

- Советская власть не ошибалась в талантах. Они либо процветали, либо сидели, - цитирует актёр кого-то. Зощенко затравили до смерти. Эрдман после ссылки до конца дней своих зарабатывал на жизнь сценарной полухалтурой. Платонов умер в нищете и забвении.

Но осталось написанное ими. Многие ли читатели сделали верные выводы из этих текстов? Многие ли из тех, кто устроил овацию Александру Филиппенко после его выступления, вышли из зала другими людьми? Актёр оживил для них персонажей гоголевского "Театрального разъезда после представления новой комедии", где есть монолог про смех как честное, благородное лицо в сатирическом произведении - а перед тем чиновник восклицает: "Это пошлая, низкая выдумка; это сатира, пасквиль!", ещё какой-то господин возмущается: "Для этого человека нет ничего священного; сегодня он скажет: такой-то советник не хорош, а завтра скажет, что и Бога нет!", и кто-то восклицает: "Побасёнки, пустяки! Просто бы нужно запретить давать им перо и чернила в руки".

Но потомки этих троих стали хитрее. Наверняка, они восхищённо говорили друг другу, что вечер удался. И, возможно, невидимые живым авторы только что звучавших со сцены рассказов, фрагментов пьес и повестей наблюдали за ними с интересом.

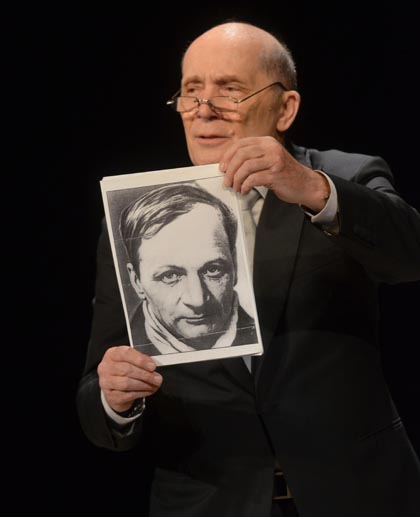

Александр Филиппенко. Фото Михаила Квасова

Источник: газета "Коммуна", Б„–117 (26506) | Пятница, 9 октября 2015 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2015

|