|

28.08.15

"Рисунок, вычерченный меткоБЂ¦."

Имя в искусстве | Лауреат Государственной премии России, известный живописец и керамист Наталья Бессарабова, возродившая в послевоенные годы знаменитую Гжель, начинала свой путь в искусство главным художником «Коммуны»

Эти строки Осипа Мандельштама можно смело отнести к мастерству и художника, и артиста цирка. Они оба должны быть точны и метки в своих движениях, будь то лист бумаги или манеж. Ошибочный штрих художника искажает рисунок. Неверное движение артиста разрушает впечатление от номера.

Екатерина Шаина

искусствовед, кандидат культурологии

г. Санкт-Петербург 1920-е годы. Создаются группы художников-единомышленников, формулируются новые творческие программы, отстаиваются новые идеи, организовываются выставки. Потребность в массовых и мобильных формах искусства утилитарного назначения способствовали утверждению графики как самостоятельного вида искусства. Лубок, плакат, книжная графика притягивают молодых художников, таких как Наталья Ивановна Бессарабова (урожд. Подскребаева), которой тогда чуть больше двадцати лет, а 31 августа мы будем отмечать её 120-летие. .

Художественный прием заостренно-комедийного изображения явлений действительности, нарочитое нарушение логики, подчеркнутая контрастность и нередко преувеличение характерных черт в цирке называется эксцентрикой, за этими определениями угадывается и шарж в графике. Все это есть и в лубке, проводившем параллели с теми диковинками, которые можно было увидеть на ярмарках и балаганах, особенным интересом на которых пользовались "природные" аномалии, такие как бородатые женщины, люди с ярко выраженным волосяным покровом, "живые скелеты" или, наоборот, люди необъятных размеров, с отсутствием каких-либо органов или их избытком.

Гиперболичность лубка часто в неприкосновенности переносилась на информирующую об очередном зрелище афишу, и в дальнейшем отдельные его черты можно встретить и на цирковом плакате. Достаточно взглянуть на рекламу клоуна-дрессировщика Цхомелидзе и вспомнить его номер. На манеж выходил высокий человек с вытянутой рыжеволосой головой. Его удивительно худая фигура, обтянутая пиджаком и трико, завершалась узкими длинными ботинками. Он совершал необычные танцевальные "па" и кричал "Собачку мне!". Начиналась череда трюков. Этот оригинальный, выразительный и эксцентрический образмаска, созданный клоуном-дрессировщиком Алексеем Цхомелидзе, вызывал неоднозначную реакцию современников. За ним артист "прятал" свою немного неказистую фигуру, вызывающую косые взгляды на улице, но столь забавно и притягательно переосмысленную на цирковом манеже. Его плакат — это не портрет артиста в трюке, характерный прием 1930-х годов, это портрет его узнаваемой публикой маски, фактически дружеский шарж.

Юмор, отточенность и меткость образа – все это мы увидим и на листах воронежской художницы Натальи Бессарабовой. В Музее циркового искусства в Санкт-Петербургском цирке хранятся два ее шаржа на этого артиста. На первом изображен тот же трюк, что и на плакате БЂ” маленькая собачка стоит на одной лапке на указательном пальце артиста. Только еще ярче излом фигуры, еще длиннее ботинки, еще добрее улыбка, и, конечно, еще крохотней собачка в зеленом жабо. На втором БЂ” другая реприза клоуна БЂ” "Слоник". На специальной подставке на манеж выносили крошечного заводного слона. Он ходил "испанским шагом", танцевал вальс. Затем игрушка останавливалась. Дрессировщик начинал заводить её, "случайно" перекручивал пружину, которая с треском лопалась, и у "слоненка" безжизненно повисали хобот и хвост. И что бы ни делал артист, "слон" не подавал признаков жизни. Горю артиста не было предела: он плакал, приговаривая: "Слоник! Слоник!", трясясь при этом всем телом. И в тот самый момент, когда растерянный, отчаявшийся клоун увозил за верёвочку сломанную игрушку, та неожиданно оживала, вскакивала и начинала весело бегать. Счастливый хозяин хватал "слоника" на руки, срывал с него попону и маску. Оказывалось, что это была вновь маленькая собачка.

И вот уже лицо артиста сияет.

Наталья Бессарабова запечатлела самый трагичный момент номера, в котором артист, рыдая, увозил "слоника". Все в его изломанной фигуре подчеркивает трагедию, некогда трогательная улыбка теперь превратилась в болезненный беззвучный крик.

Наталья Бессарабова выросла в Воронеже, одновременно с работой машинистки в губернской земской управе посещала занятия в Воронежской бесплатной рисовальной школе, а затем в Свободных художественных мастерских. В 1922 поступила в московский ВХУТЕМАС. В родном городе работала в газете "Воронежская коммуна" создавала эскизы для драматического театра, оформляла город к праздникам, съездам и конференциям.

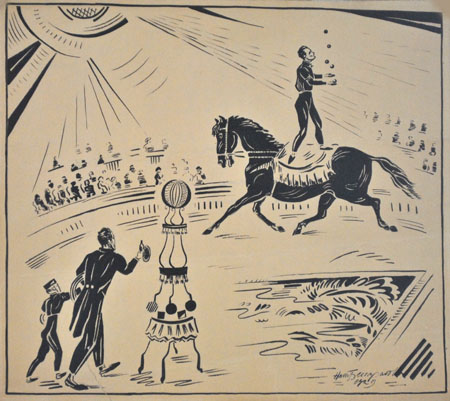

В сезон 1928-1929 годов в Воронежском цирке состоялась ее персональная выставка дружеских шаржей. Всегда смеющиеся лошади, коварно смотрящие на наездников, гротесковые внешние данные дрессировщиков (несмотря на всю авторитетность их имен), стремительно движущиеся жонглеры и яркие в своих образах клоуны блестяще закомпанованы на бумаге, чуть меньшей по размеру привычного для нас газетного листа. Тушь, карандаш и акварель передают всю полноту эмоций и красок представления.

Известный советский художник-сатирик и плакатист Дмитрий Моор в конспекте одного из своих докладов о карикатуре точно определил пластическую суть этого жанра изобразительного искусства: "Шарж БЂ” это не просто плохо нарисованный портрет с длинным носом. Это сумма знаний о человеке, предмете, явлении, выраженная в их отрицательном качестве через нарушение пропорций так, чтобы в конечном счете постройка рисунка была стройна и гармонична в своих искажениях..." Гармония композиции, линий и цвета и чуть детское удивление БЂ” вот, что запоминается, если взглянуть на рисунки Натальи Ивановны Бессарабовой.

С завидным трудолюбием она выражала себя как живописец и график, как театральный художник и мастер художественной керамики.

Более двадцати подписных листов были подарены художницей в августе и октябре 1929 года Музею Цирка и Эстрады в Ленинграде. Среди них шаржи на клоуна-дрессировщика Владимира Григорьевича Дурова, клоунов Альперова и Макса, музыкальных эксцентриков Энрико, Луизу и Рудольфо Труцци, иллюзиониста Касфикса, дрессировщицу собак Данкову, директора цирка Р. С. Гамсакурдию и его заместителя Е. П. Гершуни.

Художница стремилась обыграть не только образ артиста, но и самое ценное в цирке - трюк. На одном рисунке жонглер Максимилиан Труцци предстает в вихре движения, подбрасывая-ловя шесть мячей, а на другом БЂ” в сложном балансе одного мяча на лбу, четырех в зубнике и трех на ноге. Виктор Феррони подкидывает на скачущей лошади три зажженных факела, Луиза и Рудольфо Труцци замерли в акробатической поддержке, слегка обескуражен поведением своих партнеров - медведей и морских львов Владимир Дуров младший, а Александр Чинизелли лихо пришпорил вопросительно изогнувшего голову коня.

Ряд работ Натальи Бессарабовой ближе к силуэтной графике, чем к шаржу. В них нет такой диспропорции фигур, они монохромны, демонстрируют не только артистов, но и фрагмент манежного пространства и зрительного зала, выхваченного данным штрихами светом ламп. Таковы листы, изображающие с достоверностью поз и трюков эквилибристок на проволоке сестер Наитто, воздушный полет Джиованни.

Еще на одном рисунке перед нами три поколения семьи Феррони: Виктор жонглирует мячиками на лошади, ассистируют ему отец (Америго) и сын (Леонардо). Все фигуры движутся, живут, нет ни одной случайной линии, случайно не закрашенного фрагмента листа.

Сиюминутность впечатления, выраженная в конкретности происходящего, и одновременно проработанность отдельных элементов, таких как лошадь и панно, придают графическому листу завершенность.

Изображения воздушных гимнасток Герцог и Альевой раскрывают мастерство Натальи Бессарабовой еще с одной стороны: правильность пропорций, изящество пластики поз, нежность дымчато-серого цветового звучания БЂ” они совсем не похожи на ранее упомянутые работы художницы. Возможно, это всего лишь подготовительные эскизы, тем более что на одном листе изображено несколько трюков.

Все перечисленные артисты работали в Воронежском цирке в июле-августе 1929 года. В 1930 году художница перебиралась в Москву, где появилась еще одна серия шаржей, на этот раз это артисты и режиссеры Малого театра. Тема цирка еще не была забыта художницей, она обратилась к ней уже в керамике.

Работы Натальи Ивановны Бессарабовой пронизаны душевностью, теплотой, озорной выдумкой, а порой и вдохновенной поэтичностью. Созданные умелой рукой образы емки и выразительны, рисунок отточенный, а композиция детально продумана. Эта грань ее творчества созвучна цирку, его красочности и выверенности, эксцентрике и задору.

Наталья Бесарабова

Шарж на дрессировщика Владимира Дурова-Шевченко

Шарж на Виктора Феррони

Источник: газета "Коммуна",| Б„– 98 (26487) | Пятница, 28 августа 2015 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2015

|