|

01.08.16

Второе рождение храма Рождества Христова

Поиски и находки

Не сногсшибательные легенды, а сама наша непростая жизнь преподнесла краеведческую сенсацию. В 2015 году стали освобождать для многоэтажного строительства участок завода "Автозапчасть" в Воронеже, в бывшей слободе Придаче, - и выяснилось, что там целы все основные части храма Рождества Христова.

Павел Попов,

кандидат исторических наук, доцент ВГАСУ

Казалось, что от обезглавленной, превращенной в цех церкви почти ничего не осталось. Однако, помимо храмовой части, уцелели и трапезная, и первый ярус колокольни. Храм чуть не снесли, техника успела разрушить алтарь! Но воронежцы вовремя встали на защиту святыни, чудом сохранившейся на улице Димитрова. Храм передан епархии, в нем уже идут службы.

Большой расчищенный заводской двор - не что иное, как бывшее слободское кладбище со следами склепов. Предотвращена грандиозная стройка на костях предков. Решено придать церкви статус вновь выявленного памятника архитектуры. Значит, ее требуется не просто восстановить, а отреставрировать по науке. Но как быть, если пока не удалось найти ни одной старой фотографии храма ни в архивах, ни в музеях, ни в частных коллекциях?

Первыми стали решать архитектурную головоломку специалисты ВГАСУ. И посмотрите, какое вырисовывается прекрасное сооружение - вместо убогого, ущербного! Известно, что кирпичный храм взамен деревянного был сооружен в 1785-795 годах, а затем, в 1856-м, - перестроен.

Нынешнее предварительное изучение кирпичной кладки показало, что к середине XIX века относятся только стены существенно расширенной храмовой части (четверика). Кладка трапезной заметно отличается, она сохранилась с конца XVIII века. Есть все основания полагать, что и основа колокольни, с ее массивными полуколоннами, также относится к 1790-м годам. Очевидно, это было впечатляющее для своего времени сооружение в стиле позднего классицизма.

Судя по архивной описи начала XX века, колокольня имела три с половиной яруса и достигала весьма большой высоты - 14 саженей, или 29,8 м, до верхнего карниза (данные историка А.Акиньшина). Записано также, что храм имел "один купол (то есть барабан с главой) о 12 окнах". Получается, что барабан был обширным - в соответствии с размерами храма - и в таком случае он не мог держаться без солидных кирпичных опор (столпов).

Увы, теперь нет ни столпов, ни самого барабана - все уничтожено. Для промышленных нужд добавлен лишний верхний этаж. Со стороны алтаря видим большой треугольный фронтон и эффектное полукруглое окно - но это красоты уже советской классической архитектуры середины XX века, которые при реставрации придется убирать.

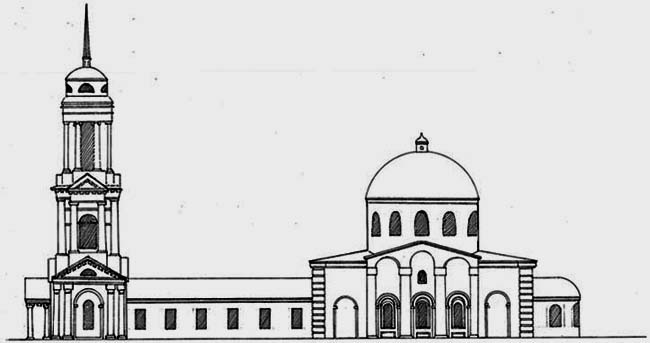

По моему заданию студентка первого курса кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия Светлана Мазурина впервые взялась реконструировать былой облик храма в графике. Долго трудилась Светлана над рисунком, переделывая его. В качестве аналогов она использовала типичные круглые барабаны XIX столетия и конкретные воронежские колокольни XVIII века (подобные ярусы имеет, например, колокольня в Рыкани).

Мы учли, что в 1850-е годы храмовая часть уже не могла не носить отпечаток эклектики, наступавшей на канонический классицизм. Такое веяние зачал в России известный зодчий Константин Тон. Он возрождал наши национальные четверики и обрабатывал их элементами различных архитектурных школ (классика итальянского Возрождения, русские и византийские формы). Однако неизвестный соратник Тона, расширяя Придаченский храм, все же сделал упор на классическое направление. Очевидно, стиль задала старая колокольня. И на рисунке присутствуют подлинные детали в духе классицизма, сохранившиеся на четверике.

Конечно, перед вами - еще не проект реставрации, но удачное начало создания научного образа памятника. Не все детали прорисованы, чтобы избежать излишних домыслов. Барабан - условен. Однако, по свидетельству современников, храм был очень красивым. Вот если бы нашлось любое старое фото, пусть даже невысокого качестваБЂ¦ В том, чтобы реконструировать фасады еще точнее, заинтересованы и студенты-реставраторы, и церковная община, и все неравнодушные воронежцы. Но реальная реставрация потребует больших сил и средств.

Почему храм Рождества Христова был столь представительным? Отчего это не рядовая сельская постройка? Дело в том, что церковь стояла в центре крупной пригородной слободы, у торговой площади, при выезде на общероссийский южный почтовый тракт.

Теперь, когда мы знаем, что в церкви есть стены, уцелевшие с XVIII века, а не только с 1856 года, можно рассуждать о том, что именно этот храм не миновали Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Виссарион Белинский и многие-многие другие именитые путники. Здесь же, скорее всего, ехал в 1829 году и Александр Сергеевич Пушкин.

Безжалостное время надолго скрыло от нас забытый раритет. Но вот он неожиданно воскресает - и в изуродованном виде, и в первозданном - на бумаге.

Церковь-загадка.. Фото Павла Попова

Примерно таким был храм 160 лет назад.. Рисунок Светланы Мазуриной

Источник: газета "Коммуна", Б„–61 (26601) | Вторник, 2 августа 2016 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2016

|