|

09.10.13

Имя в литературе. В трудную годину

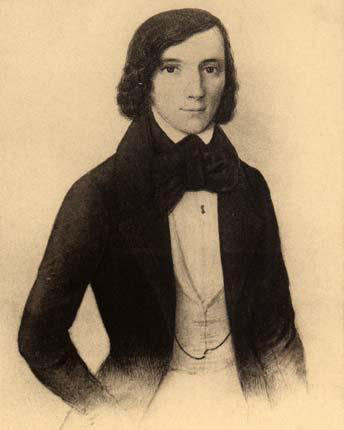

| | Николай Станкевич | Сегодня – 200 лет со дня рождения философа и поэта Николая Владимировича Станкевича

Николаю Станкевичу шел только семнадцатый год, когда весной 1830 года в книжных лавках появилась отдельным изданием написанная им стихотворная трагедия в пяти действиях «Василий Шуйский».

Проявление смелости

Трагедию Николай писал, еще не закончив частный мужской пансион в Воронеже. В заведении этом, известном в истории как благородный пансион Павла Кондратьевича Федорова, воспитывались дворянские дети, и Станкевич был с октября 1825 года в числе первых подопечных.

Он сумел в пансионе обжиться, учился без особого напряжения, получая отличные и хорошие оценки по самым разным предметам. Тем не менее к старшим классам вполне определился повышенный интерес его к словесности и истории.

Интерес этот сопрягался с собственными творческими устремлениями. Подтверждением тому - стихи юного Станкевича, печатавшиеся с 1829 года в петербургских и московских журналах, а также трагедия, о которой идет речь.

"Василий Шуйский ", написанный пятистопным ямбом, призван был стать убедительным итогом его учебы и самоучебы, но одновременно и показать подготовленность автора к поступлению в Московский университет. Можно только удивляться и восхищаться той объемной работой, которую при поддержке Александра Алексеевича Попова, преподавателя истории и одного из учредителей пансиона (наряду с Федоровым), проделал Николай Станкевич. Он избрал жанровую форму сложнейшую - исторической трагедии.

С начала XIX века и особенно после победы над Наполеоном наблюдалась историзация сознания русского общества, стремившегося к осмыслению самого себя, духовных ценностей, традиций, характерных для русского народа.

Однако ко времени написания "Василия Шуйского " драматических пьес и особенно трагедий, тем более на темы отечественной истории, насчитывалось немного, - в репертуаре преобладали историко-романтические мелодрамы и водевили. Так что, избрав форму исторической трагедии, наш автор проявил, несомненно, немалую смелость. Творческую, молодую.

Выбор темы тоже показателен.

Пансионер Станкевич переносит нас в мутные годы начала XVII века, в годы большой Смуты, фактически - гражданской войны. Вот уж когда трагедии как жанровому образованию в полной мере отвечала трагичность "живой истории ", всей России.

О персонажах, царе и патриотизме

Изображаемые события развертываются в последний год царствования Шуйского, весной - осенью 1610 года. Не только интервенты внешние, но и козни бояр, их междоусобная борьба угрожали тогда существованию Московского государства.

Однако не события как таковые при всей их напряженности прежде всего интересуют Николая Станкевича. В центре его внимания поведенческие практики исторических лиц в обстановке Смуты.

Автор показывает, правда, иногда излишне прямолинейно, различные варианты личностного поведения, при этом важнейшим критерием оценок является патриотизм, который, по мнению Станкевича, неотделим от отношения к монархической власти.

Наш автор разделяет представления о сакральном характере монархии в России, ее непреложной значимости. В произведении отчетливо проводится мысль о том, что "царь святых небес помазанник".

"Без высшей власти, без закона" страна слаба. Поведение Шуйского определяется монаршим долгом служения стране и народу. И в трагедии он выглядит как православный царь, осознающий этот долг, он искренне желает "сделать счастливым свой народ".

Не властолюбье мною управляет -

Нет: чистая, священная любовь

К Отечеству и к подданным моим В обстановке, когда "вокруг России пылает ад", царь переживает не за сохранение венца, а за спасение государства:

Я пасть готов всечасно; но доколе

Я жив, заботиться о царстве стану

И не оставлю в бедствии отчизны! Несомненно, Николай Станкевич упрощает образ Василия Шуйского, который, как мы знаем, заботился не только о стране, и не только из благородных намерений исходил он в последний год царствования.

Но у него этот царь, несмотря на все переживания и колебания, герой в целом положительный, вызывающий сочувствие, и даже свое сведение с престола он встречает достойно, переживая за будущее страны.

В советское время об очевидных монархических акцентах в сочинении Николая Станкевича предпочитали, естественно, не писать.

В отдельных сценах центральным персонажем выступает "юный вождь" Михаил СкопинШуйский. Он верен царю, сознает свой долг и, несмотря на славу отважного воина, на любовь и поддержку народа, не претендует на колеблющийся трон. Для него "нет ничего ужаснее измены ". Неслучайна поэтому гибель Михаила в апреле 1610 года от рук придворных заговорщиков.

Для Станкевича Скопин-Шуйский - истинный патриот, "прямой гражданин", пример героического личного поведения. Этот исторический персонаж предстает персонажем героическим и высоконравственным. В поступках, как и в отношениях с невестой, проявляется его "светлая душа".

Немало места в трагедии отведено и персонажам отрицательным (брат царя Димитрий Шуйский, князь Иван Воротынский, дворянин Захарий Ляпунов и другие заговорщики).

Их поведение, доказывает наш автор, определяют не высокие идейные мотивы, а достойные осуждения безнравственные качества, и, прежде всего, зависть. Отсюда - их "расстроенные души".

Несомненно, что определенную роль в формировании у молодого Станкевича представлений о тесной взаимосвязи гражданско-патриотических позиций с нравственностью, духовностью, особенно применительно к историческим деятелям, сыграли произведения предшествующих драматургов (А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, В. А. Озерова и др.).

Теперь о теме народа. Он присутствует в нескольких эпизодах и не безмолвствует. Важность народного мнения, силу народа осознают все основные персонажи. К "доблестному народу" апеллируют и Шуйский, и изменники, стремящиеся низложить царя. Причем, как говорит известное старое изречение, через глас народа передается глас благого Бога. Но Станкевич показывает, что божий глас сам народ может и не понять, когда раздорами унижен и подавлен народный дух. Так и случилось: по наущению заговорщиков народ низвел Василия с престола.

По легкомыслию народ пристал

к злодеям

И сделал зло, Руси добро желая. -

Раскается он скоро; но Творец!

Не дай ему раскаяться бедами!.. Не будем касаться здесь вопроса о том, насколько "оправданным " было низвержение Шуйского. Но, читатель с нами, возможно, согласится: манипулировать народом, народным мнением в стране нашей умели и умеют, когда нужно и как нужно… Для Николая Станкевича же стержневым в трагедии является посыл о важности консолидации и единения всех сил - монарха, бояр, других людей именитых и людей простых, из народа. Для поведения каждого, по убеждению Николая Станкевича, должны быть характерны высокие гражданские и нравственные качества, проявляющиеся, прежде всего, в патриотизме, готовности служить Отчизне, тем более в годину национальных потрясений.

Неоправданная строгость

Еще раз напомним читателю, что "Василий Шуйский" - первое крупное произведение Станкевича. В нем проявление его стремления к осознанному творчеству. И вот здесь надо прямо сказать: ярким литературным талантом наш автор не обладал. Дар поэта - удел немногих. Тем не менее трагедия не осталась без внимания современников.

"Литературная газета" в номере от 5 июля 1830 года писала, что это сочинение, при всех его несовершенствах, "очень приятное явление в нашей литературе ". Но далее советовала автору развивать творческое воображение, изучать и обдумывать дела людей давно прошедших и жизнь настоящую.

Благожелательно-взыскательным был и отзыв в альманахе "Северные цветы на 1831 год"; более строгим газеты "Московский телеграф".

Конечно, в трагедии проявляется неопытность автора, литературная, да и жизненная. Но не сравнивать же его с Александром Пушкиным, находившимся в зените славы, с другими заслуженными писателями? Мы обращаем на это внимание потому, что излишне строгие оценки трагедии, повсеместно встречающиеся в наши дни ("плохая", "неудачная "), не оправданы. Требуется более взвешенный подход. Разве не нуждается пансионер Станкевич в похвале за написание большого произведения на серьезную тему? Другое дело, что сочинение оказалось относительно слабым, и здесь слово относительно не менее значимо, чем слово последующее, оценочное.

Оно, это сочинение, относительно слабое, если сравнивать его с произведениями более именитых и опытных авторов. Более того, даже относя эту ученическую вещь к разряду второстепенных, относительно слабых, можно говорить, по нашему мнению, и об относительной удаче Станкевича. А, кстати, много ли сегодняшних 16-летних ребят по собственному желанию напишут развернутое литературное произведение на историческую тему? К примеру, о том же Смутном времени.

В любом случае, прочитать или перечитать это сочинение Николая Станкевича весьма полезно. Ради понимания его строя мыслей и чувств. Ради понимания давно прошедшей Смуты и важности сегодняшнего единения россиян - одного из залогов неповторения мутных, тяжелых времен.

Александр Свалов,

кандидат исторических наук, г.Москва

Источник: газета "Воронежская неделя" N 41 (2130), 09.10.2013г.

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|