|

26.05.14

В ожидании чуда

26 мая известному воронежскому ученому, заведующему кафедрой истории журналистики ВГУ, доктору филологических наук, профессору и публицисту Льву Ефремовичу Кройчику исполняется 80 лет. Публикуем материал одного из его учеников, выпускника журфака, главного редактора газеты «Молодой коммунар» с 1992 г. по 1996 г. Владимира Колобова.

Впервые я увидел Льва Ефремовича Кройчика и познакомился с ним 1 сентября 1975 года. Без малого четыре десятилетия назад… Целая эпоха! За это время в стране поменялся политический режим и успели "отметиться" семь руководителей – генсеков и президентов. Но помню тот день, как будто это было вчера...

Было теплое и солнечное утро. Мы - группа новоиспеченных первокурсников журфака, точнее, отделения журналистики филологического факультета ВГУ, - собрались во внутреннем дворике университетского корпуса, что расположен напротив Кольцовского сквера. В деканате нам сказали, что именно здесь и сейчас произойдет наше знакомство с куратором группы. И назвали необычную фамилию, которая запоминается сразу, как первый снег, как первое свидание, как первая любовь, - Кройчик...

Стоим, переминаемся с ноги на ногу, скрытно разглядываем друг друга, парни, естественно, не сводят глаз с девушек, а они все оказались, как на подбор, красавицы. Ждем...

Вот Саша Тимашов, мы с ним познакомились в тот день, когда сдавали документы в приемную комиссию, в аудиторию N105 на первом этаже университетского корпуса, напротив фойе. Саша был в военной гимнастерке, оказалось, он, как и я, родом из деревни, из Аннинского района. Вот Саша Елецких, будущий известный краевед и друг Василия Михайловича Пескова. Вот Саша Богданов, весельчак и балагур, будущий редактор районной газеты. Вот Рита Ситникова, высокая и худенькая девушка, какая-то вся светящаяся изнутри, словно марсианка. Мы уже знаем: она пишет стихи - хорошие, искренние, настоящие. Вот Леша Бондарев, будущий детский писатель. Вот Саша Ошеров, Оля Насонова, Оля Богодухова, Лена Цуканова, Оля Теплова...

Вдруг все разом исчезло - небо, солнце, земля... В университетский двор, окаймленный высокими каменными зданиями, ворвался вихрь. Точнее - тайфун... У "тайфуна" был веселый и пронзительный взгляд и иссиня смоляные кудри, развевающиеся на ветру.

- Здравствуйте! Как меня зовут, я надеюсь, вы уже знаете. Я - куратор вашей группы, то есть ваш бог, царь и повелитель, которого надо любить, уважать и слушаться, как отца родного, - громко и внятно произнес незнакомец (сразу было видно, что он привык всегда быть в центре внимания). - Чтобы у вас было хоть какое-то представление обо мне, назову лишь несколько своих любимых вещей. Любимое время года - весна. Любимое мужское имя - Сергей. Любимое женское имя - Наташа. Любимый писатель - Булгаков. Любимое произведение - "Мастер и Маргарита"...

"Тайфун" бушевал минут сорок и исчез так же стремительно и внезапно, как и появился, оставив после себя разбитые вдребезги сердца наших красавиц, опрокинутые лодки наших душ, и еще - ощущение праздника, желания жить, влюбляться, покорять вершины. Честно скажу: и во мне тогда что-то дрогнуло, хрустнуло, произошло...

Так впервые я увидел Льва Ефремовича Кройчика. И услышал его импровизированную лекцию под открытым небом. Фонтан мыслей, образов и искрометного, ни с чем не сравнимого юмора...

К слову, именно тогда и именно из уст Кройчика я впервые услышал это имя - Михаил Булгаков. И название романа - "Мастер и Маргарита". Разумеется, тут же побежал в университетскую библиотеку, после почти слезных просьб мне выдали в читальном зале довольно потрепанный том. И с того дня Булгаков стал для меня, как и для Льва Ефремовича, любимым писателем, а "Мастер и Маргарита" - любимым произведением на всю жизнь.

Позже я узнал, что сына Льва Ефремовича зовут Сергей, дочь - Наташей. А его красавицу-супругу так же, как и героиню бессмертного романа, - Маргаритой Николаевной... А сам Кройчик? Он, конечно, Мастер...

Моя сокурсница Рита Ситникова, видимо, оказавшись в плену обаяния Кройчика, вскоре посвятила ему такие стихи:

Откуда ты, такой хороший,

И так усыпанный годами,

Как будто в реку медный грошик

Бросал ты целыми горстями... Что вспоминается еще? Да много чего... Обо всем не расскажешь в короткой статье. Остановлюсь лишь на отдельных эпизодах.

В те далекие, а для меня - очень близкие и родные, годы нам читали лекции профессора Г.В.Колосов, Г.В.Антюхин, Б.В.Кривенко, доценты и преподаватели В.Г.Кулиничев, А.Т.Смирнов, М.И.Стюфляева, А.М.Шишлянникова, Э.А.Худякова, Т.В.Лебедева. Как я уже сказал, отделение журналистики тогда входило в состав филологического факультета. Многие занятия у журналистов и филологов были общими. И мы имели возможность запросто общаться с А.М.Абрамовым, В.М.Акаткиным, В.П.Скобелевым, Е.Г.Мущенко, А.Б.Ботниковой, Б.Т.Удодовым, Я.И.Гудошниковым, С.Г.Лазутиным и другими известными учеными, чьими именами мог гордиться любой, даже самый элитный, вуз страны. Но когда в аудиторию входил, а точнее, влетал, как метеор, Лев Ефремович Кройчик - все авторитеты меркли, отходили на задний план перед его блеском, натиском, остроумием, мудростью и тактом.

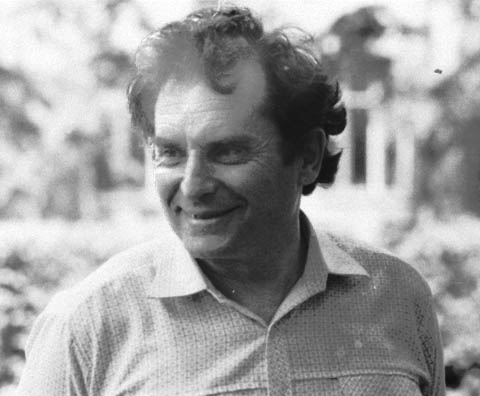

Лев Ефремович Кройчикт

Помимо лекций Лев Ефремович был известен далеко за пределами Воронежской области как главный режиссер театра миниатюр ВГУ, один из организаторов и ведущих университетских Дней поэзии. Как член секции критиков при Воронежском отделении СТД России он дал путевку в жизнь ежегодному театральному конкурсу "Событие сезона". А еще он придумал и организовал кружок юмора и сатиры. На первой же встрече Лев Ефремович объявил конкурс на лучшее название. Победил, разумеется, сам Кройчик, предложивший название "Ксюшка" ("Кружок Сатириков, Юмористов, Шовершенствующих Качество Астроумия"). Особенно всем понравились слова "шовершенствующих" и "астроумия"...

Под влиянием Кройчика я не на шутку увлекся юмором и сатирой, причем как в теории, так и на практике. В газетах "Коммуна" и "Молодой коммунар" регулярно стали появляться мои сатирические заметки, многие из которых я подписывал псевдонимом - В.Ксюшкин.

В те годы по приглашению Льва Ефремовича я неоднократно бывал у него дома, в уютной двухкомнатной квартире, расположенной в Юго-Западном районе Воронежа, и был допущен до святая святых - личной библиотеки, которая насчитывала не одну тысячу томов. Таким образом получил возможность прочитать множество книг, которые ранее считались запрещенными или полузапрещенными, к примеру, повесть Михаила Зощенко "Перед восходом солнца", "Конармия" и "Одесские рассказы" Исаака Бабеля, "Собачье сердце" Михаила Булгакова, романы "Зависть" и "Три толстяка" Юрия Олеши, роман Евгения Замятина "Мы", произведения Альбера Камю, Габриеля Маркеса, Ильи Ильфа и Евгения Петрова и других классиков отечественной и зарубежной литературы.

Забегая вперед, приведу слова, которые произнес Лев Ефремович на защите моей кандидатской диссертации в декабре 2005 года:

- Я знаю Владимира Васильевича с 1975 года, когда он - тогда еще просто Володя - поступил на первый курс отделения журналистики ВГУ. И тогда он проявил совершенно очевидное для меня качество - потрясающую любознательность мальчика, приехавшего из провинциального захолустья. Он буквально ходил по пятам за преподавателями и пытался узнать многое сверх того, что они давали студентам на лекциях. Было видно, что мальчик рвется к знаниям, которых ему не хватало...

Это было действительно так. Спасибо за те беседы и "открытые лекции", дорогой Лев Ефремович!

На втором курсе нас послали оказывать шефскую помощь колхозу в Новоусманский район. Убирать с полей то ли свеклу, то ли картошку, сейчас уже точно не помню. Там я простудился и заболел. Обратился с просьбой к руководству в лице Л.Е.Кройчика отпустить меня для дальнейшего лечения к родителям в Тамбовскую область. После некоторых сомнений Лев Ефремович разрешил, но с одним жестким условием: как только доберусь до дома, прислать телеграмму. К вечеру того же дня я весьма удачно "на перекладных" добрался до родной деревушки и сразу же, как и обещал, стал сочинять телеграмму.

Написать известному острослову и руководителю кружка "Ксюшка": "Добрался нормально" - я не мог. Это было бы слишком просто и неинтересно. Поэтому я написал специально для Кройчика, вполне резонно рассчитывая, что он оценит мое чувство юмора: "Все нормально. Болею. Колобов". Каково же было мое потрясение, когда после возвращения в Воронеж на одном из занятий я подвергся настоящей обструкции со стороны своего кумира за ту самую телеграмму: мол, смотрите, какой странный тип этот Колобов, - для него нормальным состоянием является болезнь.

Это был, пожалуй, единственный случай, когда Кройчик меня не понял. А может, я, действительно, неудачно сострил тогда, осенью 1976-го...

После третьего курса я не без определенных трудностей перевелся на заочное обучение и уехал на родину, в Тамбовскую область. Руководство факультета и куратор нашей группы Л.Е.Кройчик были категорически против, не видя достаточных оснований для перевода, тогда я обратился на прием к ректору и добился своего: меня с миром отпустили.

Основная причина в моем заявлении была сформулирована формально: по семейным обстоятельствам. На самом деле все обстояло глубже и сложнее. Истинными причинами были, во-первых, глубочайший внутренний кризис, а во-вторых, разочарование в учебе, в системе подготовки журналистских кадров, в наших преподавателях. В наших кумирах. За поиском ответов решил идти "в жизнь".

Журналистскую профессию начал осваивать с самых низов - с работы в многотиражной газете крупного химического завода на Тамбовщине. Затем глотал седую пыль на полях и месил грязь на колхозных фермах в качестве корреспондента районной газеты, о чем никогда не жалел и не жалею. Иногда казалось, что я уже никогда не вернусь в университетские стены.

Мог ли я тогда представить, что пройдут годы и я вернусь в альма-матер. Вернусь в новом качестве преподавателя, сумею защитить кандидатскую диссертацию и тоже буду "сеять умное, доброе, вечное"...

Но все по порядку. Закончив университет, я вернулся в Воронеж, несколько лет работал в обкоме комсомола, затем был переведен на работу в "Молодой коммунар" в качестве заместителя редактора. Потом стал редактором областной молодежки.

Наступили лихие девяностые. И многие наши преподаватели стали по разным причинам (как материального, так и духовного характера) совмещать педагогическую деятельность с работой в газетах. И все увидели, в том числе и я, что Вадим Георгиевич Кулиничев - прекрасный публицист, Александр Тихонович Смирнов - непревзойденный театральный критик, а Лев Ефремович Кройчик - яркий фельетонист и памфлетист, под остро отточенное перо которого, как и под нож, лучше не попадаться. Само Время дало ответы на вопросы, мучившие меня в юности. И мои низвергнутые когда-то кумиры вновь вернулись на свои постаменты...

Следующий эпизод связан с историей вокруг "Черных камней" Анатолия Жигулина. В 1988 году известный поэт, уроженец Воронежа, узник сталинских лагерей Анатолий Жигулин опубликовал в журнале "Знамя" (NN 7 и 8) автобиографическую повесть, посвященную истории создания и деятельности подпольной организации КПМ (Коммунистическая партия молодежи). Под нажимом больших начальников из обкома партии на страницах "Коммунара", где я трудился заместителем редактора, была опубликована статья, написанная в хамском тоне и без серьезных аргументов подвергающая сомнению многие выводы автора "Черных камней". Коллектив редакции подвергся грубому административному давлению, а я за публикацию материалов в поддержку Жигулина и КПМ (вопреки решению бюро обкома комсомола о "прекращении дискуссии") был освобожден от должности "за неподчинение". После массовых протестов общественности и вмешательства ЦК ВЛКСМ, газеты "Комсомольская правда" волюнтаристское решение было отменено.

Особенно негативно эта статья была воспринята литературной общественностью, преподавателями и студентами воронежских вузов. В один из тех дней в редакцию пришел Л.Е.Кройчик. Он принес письмо на имя редактора "Молодого коммунара". В нем было всего несколько строк: "В связи с публикацией статьи "Россказни" дальнейшее сотрудничество с вашей газетой считаю невозможным". Учитывая авторитет Льва Ефремовича, это заявление получило большой общественный резонанс.

В 2011 году вышла в свет моя документальная книга "Жигулинский век", посвященная событиям вокруг "Черных камней". Для меня было очень важно в профессиональном и морально-психологическом плане, что в презентации книги принял участие заведующий кафедрой истории журналистики, профессор ВГУ Лев Ефремович Кройчик. Вот что он, в частности, сказал (цитирую одно из авторитетных воронежских изданий):

"В книге "Жигулинский век" - три героя. Это Анатолий Жигулин, Автор и Время, о котором рассказывает Владимир Колобов. Время это интересное. Его исследование будет продолжаться".

"Книга эта поучительная, - сказал далее Л.Е. Кройчик. - Она заставляет о многом задуматься и многое понять. Я думаю, что Владимир Колобов справился со своей задачей. Он показал нам, как формировался и реализовал себя абсолютно свободный человек. И мне хочется думать, что главный урок из того, что Владимир Колобов написал и что мы можем извлечь из этой книги, это то, что у каждого из нас есть шанс стать свободным человеком. Только нужно уметь этим шансом воспользоваться".

Услышать и затем прочитать в прессе такие слова, такую оценку из уст моего Учителя и Наставника было для меня большой честью. Настоящей наградой.

Закончить свои несколько сумбурные заметки хочу следующим воспоминанием.

В 2010 году наш курс (мой настоящий, дневной) отмечал 30-летие со дня выпуска из стен ВГУ. Созвонившись и списавшись заранее, мы решили собраться в один из июньских дней в Воронеже. В качестве почетного и дорогого гостя пригласили принять участие в этом мероприятии Л.Е.Кройчика. "Официальная часть" состоялась в аудитории N105 университетского корпуса, той самой, в которой мы когда-то сдавали документы и вступительные экзамены.

Лев Ефремович рассказал нам о сегодняшнем дне факультета журналистики, о планах и перспективах. А еще о том, что много лет подряд в День знаний, 1 сентября, он читает открытую лекцию перед первокурсниками, и что в этом году главной темой он выбрал... любовь. Любовь к родителям, любовь к своему городу, любовь к своей стране.

Слушая Льва Ефремовича, я подумал о том, что, по сути, вся его жизнь и подвижническая деятельность - это открытая лекция о вечных духовных ценностях, накопленных человечеством за историю своего существования. О Добре и Истине, Гуманизме и Милосердии, Свободе и Справедливости... А самое главное и поразительное состоит в том, что он не только проповедует библейские, в сущности, заповеди, а сам живет по ним, неукоснительно следуя их канонам.

После "официальной части" мы продолжили общение в одном из уютных кафе в центре города.

Лев Ефремович попросил тех, кто приехал в Воронеж из других регионов и кого он давно не видел, рассказать о себе, о том, как сложилась жизнь после окончания университета. Потом долго и пристально разглядывал подаренные ему книги и попытался сосчитать присутствующих "писателей":

- Саша Елецких - писатель... Леша Бондарев - писатель... Саша Ошеров - писатель... Володя Колобов...

Он посмотрел в мою сторону, по-мефистофельски улыбнулся и продолжал:

- Писатель...

Не знаю, о чем подумали в тот момент мои товарищи, скажу про себя: писателем себя не считал и не считаю. Писатель для меня - это Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Булгаков... Но, тем не менее, было, конечно, приятно.

Верю: в июле 2020 года наша группа вновь соберется в знакомой аудитории, чтобы отметить 40-летие со дня выпуска.

И вновь мы будем смирно и терпеливо ждать в нашей "тихой гавани" - аудитории N105 - появления чуда. Мы уже знаем, как это происходит, и, несмотря на это, до сих пор не можем к этому привыкнуть: когда вдруг все исчезает - небо, солнце, земля... И в аудиторию врывается вихрь, а точнее - тайфун, сметающий все на своем пути. Тот же блеск в глазах, та же магия слов, тот же искрометный юмор. Только знаменитые кудри изменили цвет. Словно их запорошило снегом...

После такого "шторма" по-новому дышится. После такого "шторма" хочется жить, творить, любить и быть любимым, идти к намеченным целям.

Мы снова будем ждать Вас, дорогой Лев Ефремович!

Время и место встречи изменить нельзя.

Владимир Колобов,

выпускник журфака ВГУ 1981 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2014

|