К памятной дате || Четверть века назад советские войска завершили выполнение интернациональной миссии в Афганистане

15 февраля исполняется 25 лет со дня окончания выполнения советскими войсками боевых задач в Демократической Республике Афганистан. К этой дате в рамках областной программы памятно-мемориальных мероприятий приурочено переиздание книги Виктора Руденко «Особая миссия. Сотрудники КГБ СССР вспоминают об Афганской войне 1979-1989гг.».

Книга впервые вышла из печати в 2011 году и посвящена деятельности советских спецслужб на афганском театре боевых действий. Она получила высокую оценку как у обычных читателей, так и в среде сотрудников органов госбезопасности, о чем свидетельствует диплом призера творческого конкурса ФСБ России, которым награжден автор-составитель.

Сегодня мы знакомим читателей "Коммуны" с одним из героев книги – старшим советником органов госбезопасности Афганистана Павлом Кудасовым.

Первый день на чужой земле

В Демократическую Республику Афганистан я прилетел 8 февраля 1982 года в составе группы выпускников специального учебного заведения. В течение года нас готовили к работе в качестве советников афганских органов госбезопасности - со знанием языков пушту или персидского. После приземления в Кабуле всю группу, 29 человек, разместили на одной из оперативных вилл КГБ. Выдали на всех один автомат, два магазина и сказали: "Ребята, вы только ночь продержитесь, а завтра распределим по провинциям".

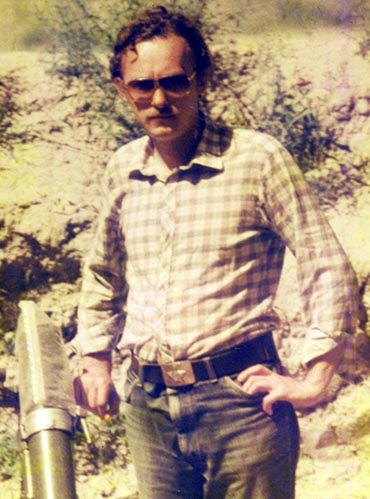

Старший советник Павел Кудасов со своим трофейным минометом. Фото из личного архива П.Кудасова

Спустя годы вспоминаю первую ночь в Кабуле: поет мулла, лают собаки, кругом горы, холодные звезды над головой. До советского посольства и представительства КГБ - не один километр, и ты понимаешь, что в случае опасности подмога не скоро подойдет. По очереди с одним автоматом несем дежурство, "всматриваемся вдаль", вслушиваемся в темноту. Вдруг в два часа ночи - резкий стук в ворота. Сон как рукой сняло: что случилось? И только услышав знакомые образные выражения на русском языке, поняли, что это свои.

Оказалось, что два воронежских парня из "Каскада", Миша Вьюнов и Олег Рытенков, узнав о моем прибытии, решили нанести визит. Их не остановило даже то, что на улице - комендантский час, что на каждом углу - афганские патрули, которые, крикнув: "Дрешь!",- сразу стреляют по тебе.

"Дрешь!" - по-русски "Стой!", но только афганцы не производят предупредительных выстрелов в воздух, как учат часовых у нас, а сразу открывают огонь на поражение. Когда слышишь "Дрешь!", то лучше сразу падать на землю.

Можно представить мои чувства в тот день: прилететь в чужую страну и сразу встретить друзей-земляков! Вот это удача! Понятными были и чувства ребят, пожелавших увидеться с человеком, только что прибывшим с "большой" земли.

Я рассказал им воронежские новости, расспрашивал об обстановке в стране. Так узнал, что месяц назад, в январе 1982 года, в районе Пули-Хумри попал в засаду и был тяжело ранен "каскадовец" из Воронежского управления КГБ Анатолий Лапунин. Офицера спас сержант срочной службы, вынесший его, тяжелораненого, с поля боя. Так за разговорами не заметили, как пролетело время, забрезжил рассвет.

Туда, где "теплее"

Утром прибыли в представительство КГБ СССР в Афганистане за назначениями. Распределяли нас преимущественно по языковому принципу: знаешь пушту - едешь в провинцию, где этот язык более распространен; говоришь на дари (дари, фарси - разновидности персидского языка) - едешь в другую провинцию.

Кто-то из ребят остался в Кабуле, кого-то направили в Кандагар. Я получил назначение в северо-западную провинцию Нангархар.

Мне сказали: "Тебе, парень, повезло, там зимы нет, круглый год - лето. В январе, феврале - плюс 20. Лимоны, апельсины, грейпфруты, цветы. Рай!.. Недаром король держал там зимнюю резиденцию. Когда в Кабуле температура опускалась до минус 30, он быстро улетал на самолете в Джелалабад. Сорок минут и - в субтропиках".

Единственное, о чем умолчали в представительстве: когда в других местах снег засыпает горные перевалы, приостанавливается доставка "духам" оружия из Пакистана и они отдыхают, в Джелалабаде круглый год цветут розы и круглый год идут боевые действия.

Самолетом добрались до места дислокации, в город Джелалабад. Сразу убедился, что меня не обманули: теплее, чем в Кабуле. В провинциальном центре, где располагались отдельные подразделения СГИ - службы государственной информации (или ХАД), нам, советникам, не рекомендовали оставаться. Вырежут в первую же ночь! Советникам охрана не положена, сами себя должны охранять.

И мы - около десятка сотрудников разных служб - разместились в 17 километрах от Джелалабада в городке мелиораторов, по соседству с кишлаком Самархель. Городок состоял из нескольких одноэтажных домиков. В 60-е годы в них жили советские специалисты, строившие систему ирригационных сооружений в долине.

Затем уже другие специалисты - из Грузии - высаживали плантации оливок, апельсинов, мандаринов, которые поставлялись на экспорт не только в СССР, но и во многие страны мира. Кишлак Самархель, в котором обитали так называемые "мирные жители", практически вплотную примыкал к городку, расстояние - не больше 300 метров.

Первым делом занялись укреплением позиций. Среди нас были пограничники, которые хорошо в таких вопросах разбирались. С помощью подручных средств создали систему укреплений - сигнальные мины, колючая проволока. Через некоторое время "одолжили" в 66-й отдельной мотострелковой бригаде подбитый советский БТР, отрыли для него капонир. Пулемет направили в сторону вероятного противника.

Вид у бронетранспортера был угрожающий! Нам казалось, что он будет пугать душманов. На самом деле БТР стал "мишенью номер один" во время обстрелов, первый из которых случился спустя два дня после приезда.

Расскажу сразу о боевой тактике "духов". Она не отличалась разнообразием: с восьми вечера, а здесь темнело быстро, до двух часов ночи они вели беспокоящий обстрел наших позиций и 66-й бригады, которая располагалась на расстоянии трех километров. Огонь вели из 82-миллиметрового миномета, обычно за один вечер "бросали" до 15 мин. Почему именно такое количество, выяснилось позже. Оказалось, в качестве транспорта моджахеды использовали двух ишаков.

На одном подвозили миномет, на втором - боеприпасы. Животное за один раз не могло поднять более 15 мин. Расстреляв комплект, "духи" уходили, посчитав свою задачу выполненной, чтобы возвратиться вечером следующего дня.

Мы знали, откуда велся огонь, но поделать ничего не могли: у нас в наличии были только автоматы, пистолеты, бронежилеты, каски, ящик гранат - и все! На первой же операции, которую проводили с афганцами, я разжился китайским 82-миллиметровым минометом. Это был аналог советскому миномету, но без прицела. Вспомнил, чему нас учили на военной кафедре ВГУ, пристрелял миномет. И стало легче: вечером для острастки бросали в сторону возможного обстрела две-три мины. "Духам" это не нравилось и отбивало у них желание на пару дней, а то и на целую неделю стрелять по нашим позициям.

Иногда "духи" меняли тактику: маленькими группами подходили на расстояние 300-400 метров к городку и обстреливали из гранатометов. Гранаты направляли под углом, чтобы обязательно легли в расположении городка. Не знаю, почему, но гранаты были исключительно кумулятивные, не осколочные, поэтому особого вреда не приносили. Если бы произошло прямое попадание в дом, то от него, конечно, мало что осталось бы. Но нас Бог миловал.

Обстрелы велись не только из минометов и гранатометов, но и из обычного стрелкового оружия, пулеметов и автоматов. В конце концов на одном из совещаний подняли перед своим руководством вопрос о дополнительном вооружении. Нам выделили автоматический гранатомет (АГС) "Пламя". Отличное оружие, стреляет до полутора километров!

Поставили гранатомет на плоскую крышу дома, обложили мешками с песком. Для профилактики в вечернее и ночное время делали несколько выстрелов. Думаю, это остужало не одну горячую голову и удерживало от активных действий против нас. У нас ни разу не было случая, как в других местах, чтобы "духи" кидались на позиции с криками "Аллах акбар". Видимо, сразу "раскусили", что люди здесь стойкие, способные дать достойный отпор.

Впрочем, позиционная война шла с переменным успехом. В 1983 году обстановка вокруг советнического городка настолько накалилась, что мы стали опасаться, что не сможем удержать оборону. Когда часть советников уезжала на операции, в городке оставалось несколько человек, что недостаточно даже для несения караульной службы. Нас выручило командование 66-й бригады, выделившее "для усиления" военнослужащих неполный взвод десантников, выздоравливающих после ранений. Жили они у нас на территории городка в палатке, питались на советнической кухне, поправляли здоровье местными апельсинами. Ребята были шумные, веселые, пели песни и создавали впечатление, что здесь достаточно большой гарнизон.

Почему советники не разместились на территории бригады, чтобы не рисковать? С точки зрения безопасности удобнее, но в расположение советского гарнизона посторонним вход запрещен, а к нам постоянно шли афганцы: оперативный состав, представители бандформирований, с которыми вели переговоры, агентура из числа местных жителей. Всем им невыгодно было "светиться". Поэтому и пал выбор на этот поселок невдалеке от мотострелковой бригады, удобный с точки зрения оперативной работы.

(Продолжение следует)

| Биографическая справка

Кудасов Павел Федорович, полковник ФСБ РФ в отставке. Род. 10 июля 1949г. в с.Мосоловка Аннинского района Воронежской обл. Закончил исторический факультет ВГУ (1971г.).

Проходил службу в ВС СССР на офицерской должности на туркмено-афганской границе (г.Кушка, 19711973гг.). С 1974г. по 2010г. - на различных должностях в органах госбезопасности. В ДРА - с февраля 1982г. по февраль 1984г. (г.Джелалабад).

Старший советник органов госбезопасности Афганистана. Владеет фарси.

Награжден медалью "За боевые заслуги", медалью ДРА "За отвагу" (1984г.) и др. Проживает в Воронеже. |

Источник: газета "Коммуна" N 13 (26229), 30.01.2014г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2014