|

20.08.15

Была такая профессия...

Ушедшая натура | «Его дед был известным на всю округу грохотальщиком...» – прочёл я как-то в одной старенькой повести на деревенскую тему

Хотя по происхождению своему я стопроцентный горожанин, однако по годам прожитым пришлось в какой-то степени познать жизнь сельчан, в том числе и колхозную, производственную. Знаю немало деревенских профессий, но вот о "грохотальщике" не слышал, прочитал об этом впервые. Здоровое любопытство взяло верх, и я взялся за поиски расшифровки этого заинтересовавшего меня слова.

Валерий Тихонов

г.Лиски, Воронежская область "Всезнающий" Интернет на мой запрос почти ничего не ответил, просто обозначил эту профессию в числе других, ранее существовавших. В Большой советской энциклопедии нахожу значение слова "грохот": "устройство для механической сортировки (грохочения) сыпучих материалов по крупности частиц (кусков) просеиванием их через колосники или решетки, установленные неподвижно, а также сита...Применяется при разделении по классам крупного угля, рудного щебня и т. д.".

Понятно. Но какое это имеет отношение к деревенскому труду? И хотя начинаю догадываться, ищу подтверждение своей догадке у создателя Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Нахожу: "Грохотъ - больших размеров крупное решето, проволочное, для очистки зернового хлеба; кожаное - для просевки пороху на заводах; веревочное, в большой раме - для просеивания садовой земли, песку, извести..." Это уже ближе - " для очистки зернового хлеба"! По логике - люди, работавшие на этих "грохотах", и были теми самыми "грохотальщиками"!?

Вроде бы, и найден ответ, но хотелось узнать большее об этой профессии, о "технологии" этого их грохотания. Только вот где, у кого?

И вот однажды, во время одной из встреч со своим давним другом и очень интересным во всех отношениях человеком - Валентином Семеновичем Чичасовым, я взял да и затеял разговор на эту тему. Семеныч всегда удивлял меня своими познаниями во многих жизненных вопросах, как и уникальной памятью, сохранившей картинки из давно ушедших времен, удивил он и в этот раз.

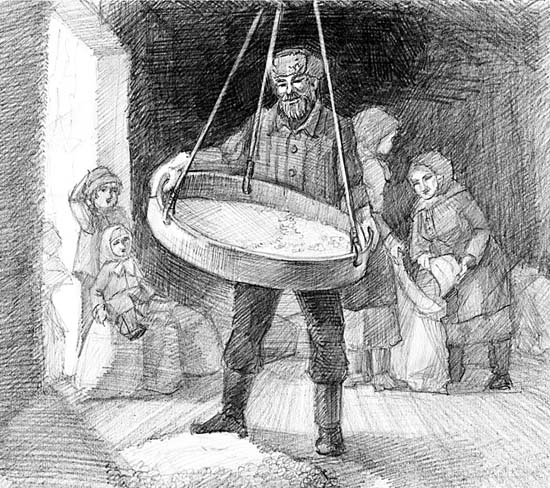

- Как же! Были такие редкие люди на селе в первые годы колхозной жизни, - в присущей ему эмоциональной манере начал он свой рассказ. - Редкие потому, что только они владели так называемыми грохотами, но самое главное - умением на нем работать! Это было такое круглое решето диаметром в полтора метра, с бортами высотой около пятнадцати сантиметров. От него поднимались три, закрепленные равномерно по периметру, веревки, завязанные вверху в один узел. От узла шла уже одна толстая веревка, которая привязывалась за амбарную балку. Использовался этот "грохот" при подготовке к посевной, когда нужно было отсортировать семенное зерно. Не было тогда другой техники для этого дела, даже ручных веялок не было, потому и пользовались этим мужицким нехитрым изобретением. Через отверстия в решете определенного диаметра ссыпалась на пол вся мелочь, пыль, а крупное, нужное для сева, зерно оставалось в решете. Его после просеивания вручную выгребали и ссыпали в амбар, который специально перед этим готовили: чистили полы, белили стены, просушивали...Кстати, амбары, в отличие от обычных сараев, строились по-особому: они, где-то на полметра, должны быть приподняты над землей, чтобы в случае утечки зерна через пол (грызуны прогрызли или прогнили доски) можно было залезть и отремонтировать. Это место было еще и любимым для малышни: тут прятались от жары или дождя, когда играли в "жмурки" или еще во что-нибудь... Хорошим укрытием служили эти "убежища" и для собак, кошек... Каждый день кладовщик обходил амбары и заглядывал под них - все ли в порядке, не течет ли зерно?

Так вот: за какое-то время перед посевной председатель колхоза ехал к этому "грохотальщику" договариваться о предстоящей работе. Обговаривали время, цену: сколько деньгами, сколько натурой - зерном и т. д. И вот в назначенный час "грохотальщик" приезжал к колхозному амбару вместе со своим "грохотом", инструментами. Тут же появлялась стая пацанвы, для которой приезд "грохотальщика" был поистине необычным событием. Ждали, сверкая любопытными глазками, пока дядька навесит это свое решето, наладит все, приготовится к работе. Женщины приносили ведрами из другого амбара зерно и засыпали его в решето. После этого "грохотальщик" делал решетом своеобразный круг, в результате чего зерно равномерно рассыпалось по всей его площади. А дальше...

Дальше начиналось то, что можно назвать самым настоящим священнодействием, по причине которого этого человека считали почти вторым после Бога. Он начинал совершать какие-то неимоверные движения решетом типа "восьмерки" в горизонтальной плоскости, зерно просеивалось, вниз летела пыль, плевела, мелкие зерна... В амбаре стоял такой шум, такой грохот, что хоть уши затыкай! В решете оставалось семенное зерно и мякина, которая не могла уйти сквозь отверстия.

Но в том-то и состояло мастерство "грохотальщика", что тот крутил-вертел решето таким образом, что зерно это семенное и отходы мякинные оставались лежать после завершения просева по разные стороны! И тогда мякину легко можно было выбрать руками, а зерно ссыпать в ведра и затем на хранение.

Когда "грохотальщик" делал перекур, пробовали повторить этот, незатейливый, на первый взгляд, процесс другие мужики, ребята, что постарше, только ни у кого из них ничего не получалось! Здесь требовались особая сноровка, ловкость и мастерство, которые можно было наработать только годами!

По окончании работы "грохотальщик" снимал свой "грохот", собирал инструмент, грузил все на подводу вместе с заработанными двумя-тремя мешками зерна, куском мяса, получал денежный расчет согласно договоренности и уезжал в другой колхоз, где его уже ждали. Колхозы тогда были мелкие, в одном селе по четыре - пять хозяйств, соответственно, и площади посевные, и семенной фонд был небольшим, так что управлялся "спец" в хозяйстве скоро.

Все это было на заре колхозной жизни, когда не было в селах ни тракторов, ни тем более комбайнов, а главной тягловой силой являлись быки да лошадки... Но я еще захватил в своем селе Коршево эти картинки, которые и сейчас, будто наяву, в глазах стоят...

Собеседник мой закончил рассказ, а я, от всей души поблагодарив его за удивительную память, коей нынче не всяк богат, был неимоверно рад, что получил от своего друга такой исчерпывающий ответ на свой вопрос...

Рисунок Елены Котовой

Источник: газета "Коммуна", Б„–94 (26483) | Четверг, 20 августа 2015 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2015

|