|

24.06.16

Выбрать вуз по портрету

Аналитика Аналитика

Воронежские вузы оценены министерским мониторингом эффективности. Что стоит за конкретными цифрами?

Дмитрий Ендовицкий,

председатель Совета ректоров вузов

Воронежской области

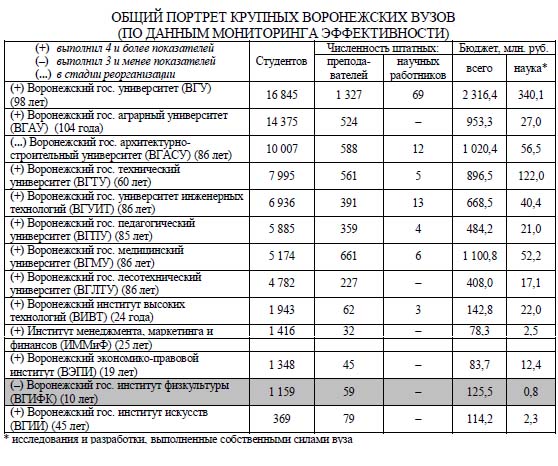

С 2013 года Минобрнауки ежегодно проводит мониторинг эффективности вузов. Чтобы считаться эффективным, вуз должен выполнить минимум четыре показателя из семи. К началу приемной кампании Министерство опубликовало результаты очередного мониторинга.

Надо сказать, что Министерство не успело полностью обработать данные по трудоустройству выпускников, поступившие от Пенсионного фонда: на момент публикации показатель трудоустройства еще уточнялся по 398 российским вузам, в том числе по 11 вузам нашей области.

Но уже сейчас с определенностью можно сказать, что планку в четыре показателя преодолели все воронежские вузы, за исключением Воронежского института физической культуры. Это не означает автоматического признания вуза неэффективным: результаты еще будут обсуждаться и утверждаться Министерством. В случае признания неэффективным государственный вуз может быть реорганизован (присоединен к другому вузу), или же ему дается время на устранение несоответствий.

Однако результаты мониторинга, размещенные на сайте Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки (www.miccedu.ru/monitoring), содержат еще много интересной информации для тех, кто собирается поступать в вуз или уже стал студентом. По ним можно составить подробный "портрет" каждого вуза, тех, кто в нем учится, и тех, кто преподает.

Мы собрали такие портреты для крупных воронежских вузов (где учится более тысячи студентов). В мониторинг не попали только данные по Воронежскому государственному архитектурно-строительному университету, который сейчас объединяется с Воронежским техническим университетом в опорный региональный технический университет, но почти вся недостающая информация нашлась на сайте самого ВГАСУ.

Коммерческие вузы в Воронеже в основном небольшие - одна-две тысячи студентов, 30-60 преподавателей. В таблицу не попали три еще менее крупных по размеру частных вуза (автомобильно-транспортный институт, Воронежский институт экономики и социального управления, Международный институт компьютерных технологий - все они также успешно прошли мониторинг) и многочисленные филиалы московских университетов, часто превосходящие частные вузы по числу студентов.

Как правило, крупные вузы лучше обеспечены и деньгами, и преподавателями, ведут крупные научные проекты. Однако и небольшие институты могут с ними поспорить, если разделить их небольшой бюджет всего-навсего на три-четыре сотни студентов или на 50-100 преподавателей. Так, по доходам на одного студента Воронежский институт искусств с 369 студентами уверенно обошел даже ВГМУ, а по доходам на преподавателя лидировали ВИВТ (62 штатных преподавателя) и ИММиФ (32 штатных преподавателя).

Другое дело, на что будут потрачены доходы.

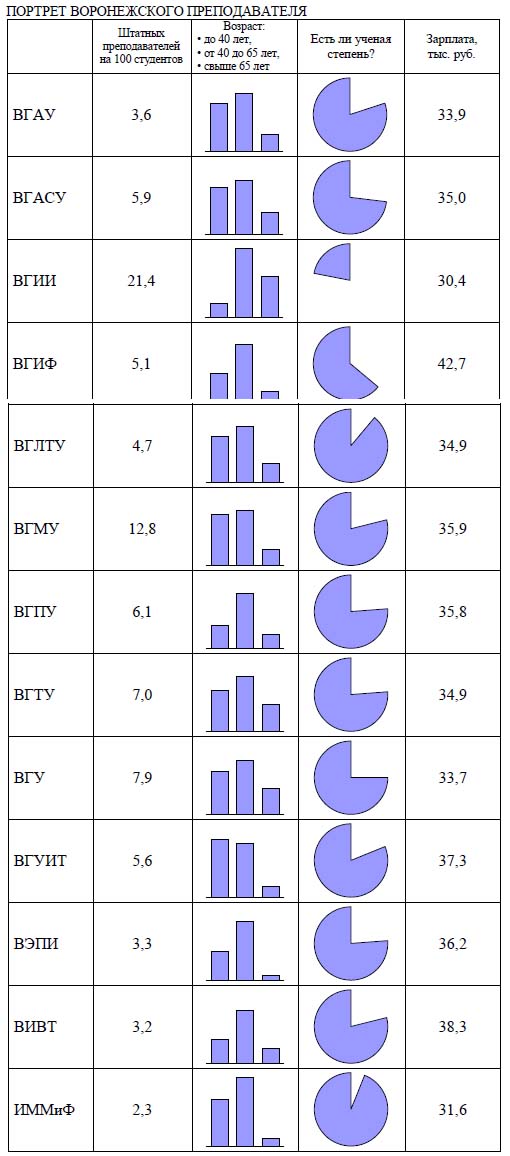

Составим портрет "среднего" воронежского преподавателя. Первое число в таблице показывает шансы студента не только увидеть его на лекции, но и поработать в индивидуальном порядке, это особенно важно для творческих и спортивных вузов. Для всех остальных можно ориентироваться на пороговое значение, установленное Министерством: 2,8 преподавателя на 100 студентов. Правда, у Минобрнауки в это число попадают внешние совместители, которые в вузе появляются нечасто - только на своих занятиях, поэтому мы посчитали только штатных преподавателей.

Чтобы не возникало "провала поколений", возрастной состав преподавателей должен быть достаточно равномерным.

Полное отсутствие старшего поколения - заслуженных и опытных ученых и педагогов, основателей научных школ - так же плохо отражается на качестве образования, как и полное отсутствие молодежи.

А вот при оценке "остепененности" стоит учитывать, что многие вузы предпочитают держать в штате только преподавателей с ученой степенью, а остальных - на внешнем совместительстве или на "договорах гражданско-правового характера" (преподаватель-почасовик), поэтому истинной картины в мониторинге мы не увидим. Кроме того, для искусства, культуры и спорта важнее не ученые степени, а профессиональные звания: заслуженный художник, заслуженный артист, мастер спорта, - статистику по которым в мониторинге мы не увидим.

Зарплата преподавателей - важный показатель не только в свете привлечения квалифицированных кадров и борьбы с коррупцией. В соответствии с госпрограммой "Развитие образования" на 2013-2020 годы в 2015 году зарплата в вузах должна была быть не ниже 133 процентов к средней по экономике региона, в 2016 году этот показатель поднимается до 150 процентов, а с 2017 года - до 200 процентов. Это обязательный критерий мониторинга эффективности. По предварительным данным Росстата, средняя зарплата в Воронежской области за 2015 год составила чуть больше 25 тыс. руб., то есть 133 процента от нее - это 33,5 тысячи рублей. Многие вузы намного перевыполнили этот показатель, подняв зарплаты до 37, 38 и даже 42 тысяч. Некоторым из-за этого пришлось ограничить все остальные расходы, например, на обновление лабораторного оборудования и на социальную сферу.

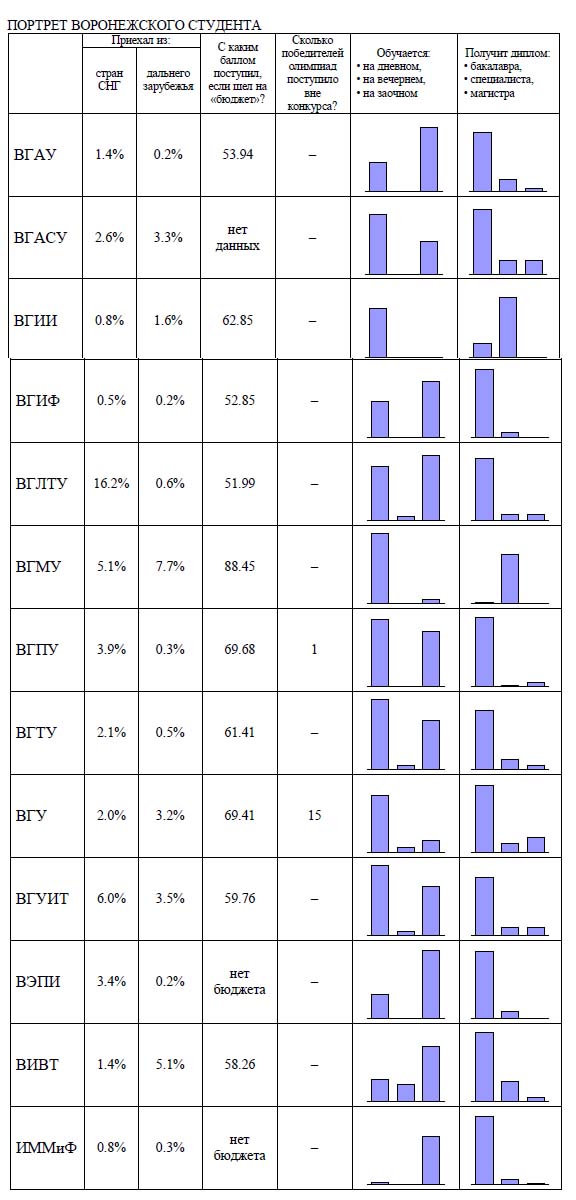

Кто же сейчас учится в воронежских вузах? Довольно много студентов приезжает из соседних областей (иногда почти половина), но точной статистики по ним не ведется.

Зато можно с уверенностью сказать, что в Воронеж приезжает много иностранных студентов, большой популярностью пользуется заочное отделение, а вот вечерняя форма обучения сохранилась только в нескольких вузах. Все еще много студентов поступает на "бюджет". Кстати, не стоит ориентироваться на данные мониторинга о среднем балле ЕГЭ при выяснении "проходного балла": он не только различается по специальностям и меняется каждый год, но и считается совсем по-другому.

Данных о количестве бюджетных мест в мониторинге тоже нет. Наиболее точную информацию об этом сейчас вы найдете на сайтах самих вузов (ее размещение обязательно по закону).

Как можно видеть, 6 из 13 представленных вузов ориентированы в основном на заочную форму обучения (студенты учатся без отрыва от работы, а для вуза выгоднее хотя бы из-за того, что позволяет содержать меньше площадей и меньше преподавателей). В трех вузах традиционно преобладает дневная форма (кстати, заочно становиться, например, врачом в России запрещено), остальные находятся в промежуточном положении: очное и заочное отделения примерно сопоставимы по численности. Наряду с сокращением дневной формы обучения ряд вузов почти полностью сосредоточился на первой ступени высшего образования - бакалавриате, отказавшись от следующей - магистратуры.

Выбор вариантов обучения на специалиста тоже невелик, но это объясняется реформой высшего образования: даже многие инженерные специальности были преобразованы в бакалавриат и магистратуру.

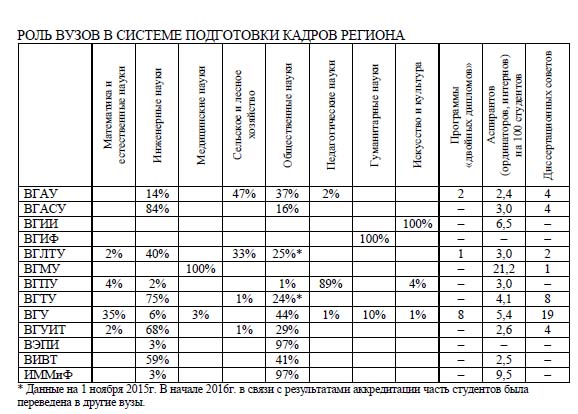

Один из разделов мониторинга называется "Роль вуза в системе подготовки кадров для региона". Не по всем направлениям подготовки в Воронежской области богатый выбор: например, получить отраслевое инженерное или профильное гуманитарное образование можно только в одном или двух местах. Ниже дана обобщенная картина специализации воронежских вузов. В каждой строке показано распределение контингента студентов соответствующего вуза по группам направлений и специальностей (сумма по строке - 100 процентов).

Ориентируясь в таблице, не путайте гуманитарное образование - историков, филологов, психологов, лингвистов - с общественными науками - экономикой, юриспруденцией.

Для экономии места мы добавили в эту таблицу еще три интересных колонки из других разделов мониторинга.

Поступление на программу "двойного диплома" действительно означает, что выпускник получает сразу два диплома - российского и зарубежного вуза. Ведущие воронежские вузы предоставляют и другие возможности быстрого признания российского диплома за рубежом, но их описание заняло бы отдельную статью.

Информация о количестве мест в аспирантуре, ординатуре или интернатуре важна для тех специальностей, где образование далеко не заканчивается получением диплома (наиболее яркий пример - врачи), а также для тех, кто выбрал себе путь научной карьеры. В некоторых вузах есть аспирантура, но нет диссертационных советов. Аспирантура сейчас считается отдельной ступенью высшего образования, по ее окончании выдается диплом аспиранта, но кандидатская диссертация пишется и защищается отдельно. Если при вузе нет диссертационного совета по соответствующей научной специальности, для защиты диссертации придется обращаться в другую организацию.

В завершение обзора воронежских вузов "глазами" мониторинга эффективности хотелось бы дать тем, кто сейчас принимает решение о получении высшего образования, единственный совет: оценивать, подходит ли вам тот или иной вуз, самостоятельно и использовать сведения из всех доступных источников. Например, не известно, появятся ли в ближайшие недели на сайте ГИВЦ Минобрнауки ценные для абитуриентов данные о трудоустройстве. Однако подходящие данные, причем не в целом по вузу, а по специальностям, есть на сайтах самих вузов (это обязательная часть так называемых "отчетов о самообследовании"), а также у нескольких независимых информационных агентств (допустим, рейтинг зарплат выпускников на портале SuperJob.ru). Объем сведений о каждом из вузов на сайте ГИВЦ примерно в 10 раз больше, чем уместилось в этой статье (причем все сведения прошли строгую перекрестную проверку).

Кроме того, для кого-то при выборе вуза важны совсем не те критерии, которые собирает мониторинг: расстояние от дома, комфортное общежитие, насыщенная событиями жизнь в кампусе (студенческом городке). Значение мониторинга прежде всего в том, что это официальный способ Минобрнауки отделить эффективные вузы от неэффективных, а также оказать помощь всем заинтересованным лицам, собрав в одном месте как можно больше информации.

Источник: газета "Коммуна", Б„– 50 (26590) | Пятница, 24 июня 2016 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2016

|