|

23.10.13

Поэт и время. В новой творческой стихии...

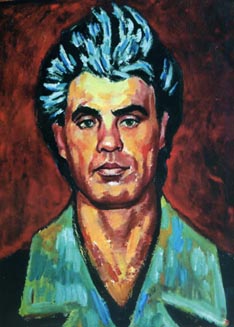

| | Иван Абросимский | Александр Высотин

Все, что сделал,

Лишь попытка

Свет пролить

В сердца людские –

Что смоглося,

То и выткал

В своей

Творческой стихии. Строки из этого знакового стихотворения Ивана Абросимского, полагаю, очень уместно предпослать как эпиграф к его новой книге «Грани». Судя по объему и содержанию "Граней", по числу ее разделов, Иван Абросимский истинно, а не декларативно, весь в своей, подчеркну, деятельной творческой стихии. Творчество для него - новое состояние жизни и деяния. Книгу издать - многого стоит, в прямом и переносном смысле. И написать ее не в угоду собственному самолюбию (сейчас так многие делают), а общественной пользы ради… А это, порадуемся, уже общественное явление.

"Грани" масштабно насыщены. Открываются разделом поэзии. По поводу этого раздела сошлюсь, облегченно для себя, не все же время мне доказывать очевидное, на собственное признание и удивление самого Ивана Абросимского:

Удивительно! -

Не проза,

А стихи

Впились занозой,

И теперь,

Под сердца стук,

Не стихает радость мук. Есть и проза из девяти рассказов. Скажу о собственном впечатлении. Прочитал самый первый - "У старой мельницы" и... Сразу потянуло уехать, сделать доброе дело, помочь собраться к переезду деду Матвею со старухой. Такая была тяга, что напрочь забыл, ведь дед Матвей со старухой вымышлены. Но хотел именно к ним, к таким, которых своим творческим воображением и удивительной языковой особенностью "оживил" Иван Абросимский.

Так зажглось во мне - поехать, помочь, побыть рядом, попытаться найти утешительное слово, ведь в старости больнее всего уезжать с нажитых мест. А взамен напитаться от этой престарелой пары простотой, смирением, умудренным беспокойством, которое не допускает суетливости, нервозности, чем так больны мы, сегодняшние... А у них-то "Картошка, хлебушка ломоть... / Ах, дорогие мои люди, / Храни вас стареньких, Господь!" Вот всегда так: трудно понять, как всего достигает писатель, но легко понять свершившийся факт достижения, потому что сразу делаешься сопричастником написанного, сразу веришь, что люди в рассказе живые настоящие люди.

Раздел публицистики порадовал страстным накалом стиля Ивана Абросимского о возможности воплощения нерасторжимого единства "поэта и гражданина своего Отечества" на примере творчества известного российского писателя, нашего земляка Виктора Будакова.

"Литературное обозрение" не просто фрагментарный рассказ о местных поэтах и прозаиках. В книге "Грани" это настоящий "открытый урок", проведенный Иваном Абросимским. Детальный разбор им 35 творческих судеб местных поэтов и писателей можно назвать подлинным творческим семинаром.

Нет легковесной снисходительности. Все - доказательно, убедительно, наглядно: за счет каких языковых средств кому и как удалось выразить задуманную мысль, тему, проблему. Тщательность, с которой это сделано, дает основание сказать, что Иван Абросимский проделал колоссальную работу. Делает ему честь и то, что со всеми он оставался равным, и даже более того... Размышляя о стихах Владимира Нефедова, с радостью сообщает: "... я вдруг неожиданно для себя открыл, что мы во многом с ним близки. Взглядом на жизнь, стремлением писать кратко. Меня приятно поразило, что язык его миниатюр афористичен..."

О том, как Иван Абросимский оказался "В своей творческой стихии", подтверждает и такой, казалось бы, камерный раздел как "Письма друзей". Творческих друзей. Посредством знакомства с их ответами на письма Ивана Абросимскому документально познаешь, как он непрестанно думал о сущности писательства, как требовательно приравнивался к нему. Он весь в размышлении о том, как добиться "того счастливого состояния, когда приходит не только образ, мысль, но и звучание слова, строки и всей задуманной вещи в целом".

Все это и есть состояние человеческой радости Ивана Абросимского от пребывания "В своей творческой стихии".

И, повторюсь своим заголовком, - "В новой творческой стихии", поскольку знаю Ивана Абросимского больше и дольше в творческой стихии журналистики. И как бы со стороны захотелось увидеть, как же он все-таки преодолевал "испытание журналистикой" на пути к литературе, к той ее доли, которая зовется писательством... Беспокоил, конечно, вопрос: а надо ли в этом копаться? Было, но ведь и прошло... Вся-то суть в том "как было?" и "как прошло?" Ведь вовсе не случайно Антон Павлович Чехов в свое время обеспокоенно предостерегал: "В газете должен работать каждый. Главное - вовремя уйти из нее".

Отчетливо сознаю трудность исполнения собственного намерения. Ведь это не рассказ (хотя и он был бы очень и очень труден) о том, как человек успешно удалился, скажем, от зла к добру. Ивану Абросимскому пришлось же преодолевать то, что почти не разграничивается. Но тем не менее существует, в единстве и одновременно в различии, в том особом состоянии: как неразделимые меж собой зубья двух шестеренок вращают их, и все-таки - в разные стороны!

Существует мнение, что кому-кому, а журналисту сам бог послал, при желании, легко стать писателем или поэтом.

Такое мнение не лишено основания...

Вот и в предисловии к "Граням", которое опытный воронежский литератор Виктор Будаков написал уважительно и с той радостью, с какой он всегда пишет о собратьях по перу, об этом единении:

"Культура держится подвижниками. Литература, как и журналистика, - словом" Да, журналистике Иван Абросимский благодарен как родной матери: "...начав с хлебопашества, ушел в завораживающую меня журналистику и окунулся в нее с головой, отдав одной только богучарской районной газете 46 лет, искренне считая свою работу подлинным служением людям".

О районных газетах той поры вспомню началом стихотворения поэта Ивана Дмитриева "Районная газета" -

Люблю районную газету.

Грущу, случается, по ней.

Там есть немало про планету

И много про моих друзей.

Она пропахла не случайно,

Как и советовал райком,

Конторой СМУ, шоферской

чайной,

Землей, зерном и молоком. Нынешнему поколению журналистов и читателей придется дать некоторые пояснения... "Пропахла землей, зерном и молоком". Возьму хотя бы последнее - "молоком". В районных газетах, в богучарской "Сельской нови" тоже, печатались сводки о выполнении годовых планов и социалистических обязательств по продаже молока государству. Эти программные сводки подкреплялись еще и постоянными сводками о суточных надоях молока на колхозных и совхозных фермах, ее жирности вкупе с информацией о выполнении планов случек первотелок.

Печатались статьи "Раздою коров - неослабное внимание", "Как правильно подготовить фураж к скармливанию" наряду с экономическими обзорами, например, о себестоимости произведенной молочной продукции. Используя различные жанры, газеты передовиков неустанно хвалили, отстающих беспощадно критиковали, обычно под рубриками "Сегодня впереди", "Позорно отстают". Еще на первой полосе символически "поднимался" флаг трудовой славы в честь передовой фермы, "вручался" именной вымпел передовым дояркам наряду с вручением "крокодила" отстающей ферме.

Только вот молока в магазинах города Богучара купить было редкой удачей...

Чтобы исправить этот перекос с помощью газетного слова, и - думали, советовались, спорили на редакционных летучках -

На летучках

Крыли прямо,

А бывало - поперек.

Неизменно извлекали

Нужный каждому

Урок. И делали это, сверяясь и с тем, как выполняется то, что "советовал райком", и советуясь с читателями. В пору, когда сектором печати обкома партии заведовал Георгий Федотович Струков, редакционные коллективы районных газет стали проводить научные социологические исследования об эффективности газетных публикаций и действий.

Вместо традиционного приглашения читателей высказывать свои предложения и пожелания газете редакции смогли определить, как бы теперь сказали, рейтинг каждой рубрики, раздела, жанров. С учетом такого обоснованного мнения читателей эффективнее работалось.

В таком конкретном диалоге с читателями газеты для Ивана Абросимского тоже было "подлинное служение людям".

Да, многое в той советской поре было и делалось не так. Но куда в большей степени - так! На фоне нынешней (при всей возможности устроить быт) поражающей неправедности, беспокойства, неопределенности жизни особенно заметны былые стабильность, порядок, надежда на прочное будущее. И от этого осмысления и сравнения строки горестной поэзии -═ Нас давят руины

От прежней страны,

А счастья вершины

Пока не видны. И неубывающая, сродни водному ключику, вера в сердце:

Что поделать,

Сердцу больно -

В мире множество

Колючек,

И оно

Совсем невольно

Держит в тайне

Веры ключик. Легкий слог, как на зеркальной поверхности ясный смысл.

То о чем я дальше хотел сказать, лучше, прицельнее меня сделал член Союза писателей России Василий Куликов-Ярмонов (тоже из воронежских журналистов). А сказал он следующее: "Имя Ивана Михайловича Абросимского новое на небосклоне поэзии, но далеко не новое, обкатанное на поприще служения Слову Русскому..."

Это служение начиналось в ту пору, когда требовалось освещать уймищу проблем. В спешке, буквально "с колес", писали корреспонденции, репортажи в номер. И в голове (сужу и по себе) неотвязчиво, дразня и соблазняя одновременно, обещая оперативность сообщения и легкость изложения, рождались заштампованные, клишеобразные предложения: "Включившись в социалистическое соревнование...", "Будем трудиться еще лучше - заявляют труженики передовой фермы", "Повышая авангардную роль коммунистов, партком колхоза обеспечил успех в битве за урожай".

Старанием и терпением Ивана Абросимского как редактора нормальный языковой стиль распространялся на все (вплоть до маленькой информации) публикуемые материалы в редактируемой им десятилетиями газете.

И теперь понятно, почему "Грани" написаны таким светлым, пронзительным языком. Вот чем обернулось то давнее изначальное бережное отношение Ивана Абросимского к русскому слову, буквально защита его.

Читая дивный рассказ "У старой мельницы", я видел лишь итог работы прозаика, но не саму работу, в ходе которой был на пользу совет Михаила Алексеевича Грибанова: "У старой мельницы" можно считать превосходным рассказом - и с философией, и с любовью... Не бойтесь влезать в душу героя, смелее, у Вас к тому есть основания - знание людей и умение их чувствовать".

Михаил Алексеевич Грибанов не только земляк богучарцев, а всех воронежцев. Он возглавлял сектор печати Воронежского обкома партии, затем был переведен в Москву, в Центральный Комитет КПСС. В последние годы работал заместителем министра культуры СССР. Читая его письма к Ивану Абросимскому, трудно поверить, что их писал человек высокого государственного ранга: до того они просты, добры, по-отечески заботливы и тактично наставнические.

Не менее значимо, что Михаил Алексеевич Грибанов сам удивительно владеет словом, сам, чистый писатель! - без использования своих высоких должностей. Жаль, что у меня нет возможности процитировать "вживую" некоторые места из его статьи "Педагогики жизни", опубликованной в январе 1966 года в областной газете "Коммуна". В статье, которая удивительно скромно подписана "М. Грибанов", где и диалог на языке, которым о проблемах говорят обычно люди в жизни, и убедительная публицистика, и вся статья как сердечный совет извлечь пользу из опыта "педагогики жизни" борисоглебцев.

И это вместо штампованных в ту пору фраз "Партийные и комсомольские организации, профсоюзы, школьные коллективы обязаны взять на вооружение..." Должность написать так обязывала - врожденное уважение к русскому языку и русской речи нет и - нет!

У достойного учителя оказался достойный ученик!

Он постоянно озабочен одним -

Видно, многое

Я не успею

Переплавить

В живую строку.

И, конечно,

О том сожалею...

А теперь

Тороплюсь

Наверстать... "Грани" вот засветились, ярко так засветились ...

Источник: газета "Воронежская неделя" N 43 (2132), 23.10.2013г.

Чтобы оставить комментарий, необходимо или .

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2013

|