|

14.05.14

Страницы неизданной книги. Поэты и писатели, краеведы и издатели

«По строке всю книгу соберет твой друг…»

Виктор Силин═

(Продолжение. Начало в NN 18, 19)

И все-таки он родился на воронежской земле! Это потом, после очередного советского передела, село Орехово, изначально принадлежавшее Землянскому уезду Воронежской губернии, отойдет Курской области.

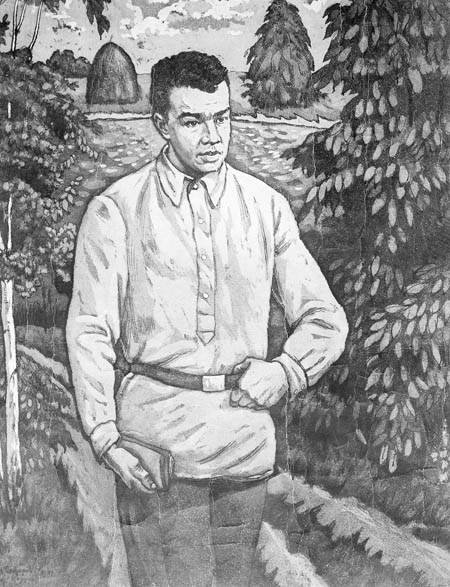

Василий Кубанев. Художники Н.Сидоров, А.Король

В лютый морозный день 13 января безумно голодного двадцать первого года у Прасковьи Васильевны и Михаила Андреевича Кубаневых появился на свет сын, которого нарекли Василием.

В их домишке в три окна, что стоял в Орехово наискосок от сельской церкви, огонь в печке хозяину приходилось поддерживать день и ночь, чтобы не застудить младенца в такую лютую погоду.

Время было неспокойное.

Потом, через много лет, историки посчитают, что к тому моменту Гражданская война уже закончилась.

Хотя это было не совсем так. То там, то здесь вспыхивали крестьянские мятежи. По соседству, на Тамбовщине, колобродило Антоновское восстание. И только весной двадцать второго было подавлено.

Это я к тому, чтобы лучше понять, в какое время – голодное и мятежное - родился будущий поэт Василий Кубанев.

На Тамбовщине же, в Мичуринске, ему еще предстоит жить и даже окончить там школу.

Наверное, где-то там, глубоко в подсознании, у него изначально сидело первородное чувство своего появления на белый свет. И к восемнадцати годам оно обретет поэтическую форму:

Так мать, почуявши рези у пояса,

Клянет нерожденного, тихо крича.

А выйдет из тела горячий, кровавенький

И - склонится слепо и слипнется с ней.

Усталость пройдет, отпечатавшись

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ в памяти,

И все расплывется в следе, как во сне... Но еще за два года до совершеннолетия у Василия Кубанева появятся слова-предтечи, насколько глубокие, настолько и простые.

Из обломков рухнувшего храма

Вынес я к шестнадцати годам

Теплое, большое слово "мама"

Да под бровью неглубокий шрам... Под этим стихотворением, которое называется по первой строчке "Если нету на сердце печали...", стоит дата - 1937 год.

Страшный год.

Четыре цифры - и ничего нам не нужно объяснять.

Понимал ли тогда шестнадцатилетний парнишка, что в стране на полную силу крутятся жернова гигантской человеческой мясорубки? Наверное, все-таки нет. Его друг, а впоследствии душеприказчик и ангел-хранитель Борис Стукалин, который уже после смерти Василия Кубанева просто из небытия воскресил его стихи, дневниковые записи, разыскал письма и собрал литературное наследие в книгах, в 2002 году вспоминал, что Кубанев "часто выражал удивление", не мог поверить, что столько в стране врагов народа, что они, то есть враги, "мимикрируют, маскируясь под хороших людей, лояльных граждан".

А 17 ноября того же тридцать седьмого Кубанев запишет: "Где взять мне сил, чтобы навсегда освободиться от всего дурного, от всего чуждого моей душе, но тем не менее присущего ей и мучительно терзающего ее? Жизнь писателя - это вечная борьба с самим собою против дурного - за хорошее. Это вечное стремление к совершенствованию. Это вечные горькие сомнения как одна из форм этого стремления".

В шестнадцать лет он уже точно знал, что его жизнь будет связана со Словом. Потому он много читает. "Сегодня достал книгу Кропоткина "Записки революционера" и книгу Н.Морозова "Повести моей жизни". Книги эти большие. Я хочу лишь познакомиться с ними, чтобы при работе над "Россией" (так назвал я свою громадную эпопею о крестьянстве) воспользоваться ими", - сделает дневниковое признание-запись Василий Кубанев.

Более того, по свидетельству Бориса Стукалина, Кубанев и в школьную пору, а потом, работая в острогожской районной газете "Новая жизнь" и учительствуя в селе Губаревка, неустанно собирал и накапливал материалы о прошлом России, о ярких, самобытных характерах. И все для того, чтобы впоследствии использовать этот материал при создании своего грандиозного замысла - серии художественных произведений о России, революции, великих людях ХХ века.

Это, конечно, наполеоновски-юношеские планы.

Но вовсе небезосновательные.

Кубанев, придя литературным работником в районную газету, пишет много и основательно.

Ему удаются не только статьи и корреспонденции, но и зарисовки и очерки. То, что представлено из кубаневской прозы в таких наиболее полных его книгах, как "Идут в наступление строки" (1958 и 1967), "Стихотворения. Эскизы поэм. Миниатюры. Письма. Дневники. Афоризмы" (1981), "Если за плечами только восемнадцать..." (1973), говорит и о его таланте эссеиста. В нем жил одновременно большой философ и литератор.

И такое благодатное сочетание талантов давало, к примеру, такие строки: "Не многословием, не клятвами, не угрызениями совести и прочими красивыми вещами (вещами нематериальными) выражается любовь к человеку, а действием. Будничным действием.

Не надо смущаться, что ты не можешь совершить мирового подвига. Мировых подвигов в одиночку никто не совершал... Целому миру нельзя помочь. Невозможно это. Значит, и не нужно. Помогай тому, кому можешь, и тем, чем можешь. Помощь - действие, отношение, а оно увеличивает знание... Надо помогать человеку в мелочах, не стесняясь, что это мелочи. Одна мелочь, вторая мелочь - это уже не мелочь".

Статьи его блещут афоризмами: "Глупость похожа на мудрость, как подсолнух на солнце", "Стихи - дыхание души", "Наглость - прикрытие трусости" и так далее.

Он был по-максималистски упрям.

- Василия не так-то было легко переубедить, - рассказывал мне известный краевед и историк, а на ту пору преподаватель Острогожского педагогического училища Алексей Дмитриевич Халимов. - Он часто приходил ко мне домой и за чисто бытовыми разговорами вдруг возникали какие-то глобальные проблемы. И по большому счету верность в мироощущениях и оценках Василия не подводила.

После подписания Мирного договора с Германией в советском обществе - во всяком случае, в основной народной массе - воцарилось некоторое благодушие на тот счет, что удалось избежать войны. Василий же Кубанев в своем дневнике на этот счет не строит никаких иллюзий: "Итак, договор с Германией подписан. Он будет нарушен - и в этом нет никаких сомнений... Пока суд да дело (как говорит пословица), будем недоуменно радоваться вместе со всеми. Будет ошибкой, если мы ослабим борьбу против фашизма и войны (что одно и то же)". Эти его потаенные мысли и суждения, которые на ту пору, если их обнародовать, сочли бы и наветом, и политической безграмотностью.

Но тема предстоящей войны его гложет и должна каким-то образом найти выход в печатном слове. И тогда у Кубанева буквально вырываются строки:

Ты думаешь, мне каска не к лицу

И плотная шинель не по плечу?

Ты думаешь, что я в прямом строю

Сутуловатость покажу свою?

Не беспокойся. Разве можно жить

И насовсем о будущем забыть?

Поверь, мой друг, в решительном строю

Я выявлю запальчивость свою. ...Первым ушел на фронт редактор "Новой жизни" Иван Андреевич Семин, удивительно талантливый журналист, воспитавший уже после войны не одно поколение газетчиков (отвоевав - он участвовал и в Сталинградской битве, потерял на фронте ногу, - после войны возглавил сектор печати Воронежского обкома партии). Кубанев 23 июня тоже сунулся в военкомат, но ему повестку не вручили. Оказалось, что на него не заведены документы.

Вскоре ошибку исправили и 4 августа его проводили в Красную Армию. А через семнадцать дней ушел и Борис Стукалин. В дневнике у Кубанева появится слегка ироническая запись: "Мама обеспокоена. Она считает меня дитем и никак не может себе представить меня в обмотках. Но я знаю, что ей в глубине души (да и не в глубине тоже) хочется, чтобы я был красноармейцем, и притом хорошим".

Кубанев сначала попадает в Борисоглебское военное училище, а потом в авиационную школу, что располагалась в соседнем Кирсанове Тамбовской области.

В Острогожске жила старейшая журналистка Евдокия Федоровна Савченко. Ей уже было за девяносто, когда я с ней познакомился.

Евдокия Федоровна рассказывала:

- Как-то Василий умудрился вырваться домой. Я тогда, можно сказать, на его место пришла в газету. Вид у него был какой-то растерянный. Нет, не напуганным он казался, а именно растерянным. "Знаешь, Дуся, - сказал он мне, - война будет долгая и тяжелая. Очень тяжелая. Я это уже точно осознал".

Воевать ему не пришлось. Кубанев тяжело заболел туберкулезом, и его списали подчистую.

Правда, еще в ноябре сорок первого на вокзале в Борисоглебске он случайно встретил отца, которого призвали с должности главного бухгалтера в "Заготзерне" на фронт.

Случай редкостный по тем временам и незабываемый.

Он вернулся домой в начале сорок второго.

До оккупации Острогожска еще оставалось почти полгода. Писал ли Кубанев стихи или нет в эти последние дни своей жизни - не известно: в бомбежку их дом загорелся, и весь хранившийся архив пропал в огне. Бомба попала и в могилу поэта.

Но рукописи все-таки не горят! Это доказал настоящий друг Василия Кубанева Борис Стукалин, который по крупицам собрал все, что можно было собрать.

...Острогожцы всегда считали Кубанева своим земляком. И если упоминали, что родился он в Орехово, то как бы скороговоркой, не заостряя на этом факте внимания.

Не будем их в этом корить: городу, которому принадлежит столько выдающихся имен, хотелось иметь в своей обойме и имя Кубанева. А потому есть в Острогожске и улица Кубанева, и парк имени поэта, а в нем установлен ему памятник. Журналисты районной газеты на протяжении нескольких лет проводят и литературный конкурс имени Василия Кубанева.

Значит, есть на острогожской земле продолжатели дела Василия Кубанева.

(Продолжение следует)═

Источник: газета "Воронежская неделя" N 20 (2161), 14.05.2014г.

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2014

|