|

13.10.15

"Мне быть собой, а не казатьсяБ─╕"

Имя в литературе | Сегодня - 85 лет со дня рождения выдающегося поэта Алексея Прасолова

В самом начале тридцатых, в год "великого перелома", воронежская земля подарила нам трех поэтов, ставших известными всей стране: Анатолия Жигулина, Владимира Гордейчева, Алексея Прасолова. Наверно, она хотела отплатить за всё, что было прежде и потом на ее просторах? Но и поэты, верные своему призванию, не остались в долгуБ─╕

Виктор Акаткин,

доктор филологических наук, профессор ВГУ

Из этой богатырской троицы у Алексея Прасолова земной срок оказался самым коротким. В этом году ему исполнилось бы 85, но он прервал свою жизнь на половине пути. Не смог, не захотел жить дальше? Почувствовал не свое, чужое время? Погас огонек надежды и вдохновения? Догнали, добили силы внутренних испытаний и противоборств?

Окруженье всё туже,

Но, душа, не страшись:

Смерть живая - не ужас,

Ужас - мёртвая жизнь. Многие вопросы встанут перед каждым, кто закроет последнюю страницу его недописанной книги. Но, подумав, он скажет: все-таки Прасолов дописал свою Книгу! Он "схватил судьбу за глотку" и стал Поэтом, обретая с каждым годом все больший масштаб и значение. Его стихи пробились к нам сквозь время, словно река из-подо льда - своенравная, напористая, холодно сверкающая на солнце. Постоим на берегу этой реки, подивимся на льдины и водовороты, призадумаемся, откуда и в какие дали она устремлена, какие небеса и окрестности будут глядеться в ее успокоившиеся, проясненные водыБ─╕

Прасолов прожил неполных 42 года. Пережил оккупацию, своими глазами видел войну, слышал ее "жестокие глаголы". Ее грохотом и кровью пропитаны все прасоловские стихи о войне (может, лучшие во всей советской поэзии).

А этот векБ─╕ За взрывом - взрыв!

В крови страница за страницей,

И от огня не отстранишьсяБ─╕ Окончив Россошанское педучилище, немного проработал в школе, затем навсегда ушел в сельскую районную журналистику. В Воронеже, в "Молодом коммунаре", не прижился, сбежал в деревенские просторы: "Город втиснул меня в скорлупу, сковал, оглушил и, наконец, озлобил". Поступил в университет, но и там ему стало тесно. Он не захотел заучивать готовые знания и отвечать по написанному, лучше добывать их самому, на воле.

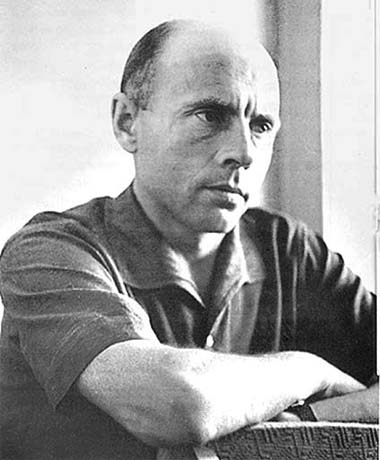

Алексей Прасолов. Фото Анатолия Костина

В нем уживались два разных человека: один - поэт, другой - журналист. Первый - независимый, своевольный, гордый, второй - исполнительный труженик пера, со знанием дела и оперативно пишущий о доярках, птичницах, трактористах: "Я всегда среди тех, кто кормит страну, - среди колхозников в поле, на фермах". Газета, писал известный критик, прозаик и поэт Владимир Гусев, "требует человека всего" и "не очень содействует "посторонним" писаниям", то есть стихам. Но главным для Прасолова оставались стихи, которые он таил от начальства.

Он печатался не так часто, как его собратья по перу, жил безбытно и аскетично, готовый в любой момент сняться с места, кочевал по районным редакциям и по иным зонам. Прасолов не был профессиональным литератором, у которого "ни дня без строчки", ему не нужно было подтверждать писанием статус члена Союза или гнать строчки для кошелька. Он долгое время жил, можно сказать, в поэтическом подполье, внутри себя, в невидимой борьбе со смыслами, с непокорными словесными вихрями. Жил, по словам В. Гусева, "жизнью беспокойной, но, казалось бы, не слишком возвышенной и не чрезмерно способствующей творчеству". Потому довольно поздно взошел на поэтический олимп, но взошел не начинающим, неумелым стихотворцем, а Поэтом, которому уже уготована Судьба.

Итак, с рождения вошло -

Мир в ощущении расколот:

От тела матери - тепло,

От рук отца - бездомный холод.

Кричу, не помнящий себя,

Меж двух начал, сурово слитых.

Что ж, разворачивай, судьба,

Новорожденной жизни свиток. К всесоюзному читателю он прорвался лишь в 34 года циклом "Десять стихотворений" в Б└√ 8 "Нового мира" Твардовского благодаря литературному критику Инне Ростовцевой и, конечно, самим стихам, удивившим главного редактора. А до этого были и районные, и областные газеты, и журнал "Подъём".

Странно теперь видеть стихи Прасолова, вовсе не коммунистические по духу и тембру, в районных газетах с такими названиями, как "Ленинская искра", "Красное знамя", "За коммунизм", "Верный путь", "Ленинское слово", "Знамя коммунизма", "За коммунистический труд", "Знамя труда" и др. Эти названия лишний раз напоминали ему о расколотости мира, но газеты были для него спасительным пристанищем и рабочим местом, где он трудился честно, не морщась от самых прозаических тем и заданий.

Первое стихотворение Прасолова было опубликовано в 1949 году, а первые упоминания о нем как о поэте в обзорах и рецензиях появились в середине 50-х (Ф.Волохов, М.Подобедов, А.Абрамов). При жизни он увидел четыре свои книги, небольшие по объему и на вид неказистые, но зацепившие внимание критики (В.Гусев, И.Ростовцева, В.Кулиничев, О.Ласунский, В.Семенов, В.Скобелев, С.Риммар, Н.Банк, В.Кожинов).

Прасолов начинал в годы так называемой "оттепели", за которыми стояла, согревая их, Великая Победа. Его можно отнести к поколению шестидесятников, только не тех, не нюхавших пыли и гари войны эстрадников, а хвативших народного лиха - сосредоточенных, сокровенных, глубоко задумавшихся. Судьбы, переживания и мелодии у них разные.

Об этом хорошо сказал В. Гусев в статье с характерным названием "Поэт" (предисловие к прасоловскому "Указателю литературы"): "Ничто в поэзии 60-х, казалось, не предвещало Прасолова и прасоловых: царили, с одной стороны, чисто публицистическая поэзия и "эксперимент", с другой стороны, поэзия живая, но заземленная Б─╕ лишенная звездного взлета и напряжения; Прасолов же был не тот, не другой, а третий - поэт именно возвышенный, поэт, так сказать, "тютчевско-блоковского" склада и вдохновения Б─╕ поэт, в котором неизменное и жестокое ощущение трагедийности жизни". Прасолов, торя свой путь, критически воспринимает тех и других, в том числе и земляков из богатырской троицы. Жигулин рассказывает частные истории, затеняет мысль сюжетами и деталями. Гордейчев излишне оптимистичен, упоён полнотой и радостью текущего дня. А сам он устремлен к глубинному, вечному, к философскому постижению бытия.

Как видно теперь, Прасолов - поэт перехода из одной эпохи в другую, от узкого направленчества и партийности к свободному, общекультурному восприятию мира, его тьмы и света, верха и низа.

Душа, прозрей же в мирозданье,

Чтоб не ослепнуть на земле. Ему необходимо дознаться до сущего (любимое прасоловское слово), которое полнее всего можно выразить оксюмороном: "Апрель капелью весело заплакал", "Взъярился б кроткий Христос", "Победно-хриплый вскрик", "нежность и суровость в нас нераздельно сведены" и др. Все ему виделось в противостояниях: "Вся жизнь - контрасты: поэзия и человеческая грязь, рядом с грязью острей чувствуешь чистоту". Контрасты в жизни стали его поэтикой: "Мне уж если луч, так оттененный тьмой, если улыбка, так после какой-то суровой борьбы, после болиБ─╕ Это моя натура".

Стихотворение "Итак, с рождения вошлоБ─╕" можно назвать поэтическим автопортретом Прасолова, в котором и корявая рука судьбы, и косые письмена, и тепло и холод расколотого мира, и имя родины - Россия. Такой плотности письма, такой философской сосредоточенности не знала поэзия шестидесятников, поэтому он оказался не ко двору той эпохе. Его ближайшие родственники не современники, а классики - Лермонтов, Тютчев, Блок, Заболоцкий, а из наших земляков Бунин, Кольцов, Никитин, Платонов.

Слово его мускулистое, плотное и тяжелое, как пушечное ядро, размеры и ритмы старомодные, "дворянские", как однажды выразился поэт Олег Шевченко (кстати, он и сам ощущал на себе "фрак XIX века").

Крен в сторону классики, а не в модерновое версификаторство был у него осознанным. Как породнить поэзию с "простыми" людьми, стихов не читающими (раньше над этим бился Твардовский)? Каким стихом выразить "колхозницу с землистыми руками: чем она живет, о чем хочет сказать? Если скажешь - ты поэт", - пишет он прозаику и земляку Михаилу Шевченко. Для иных стихотворцев эта мысль что красная тряпка, они пишут для посвященных.

По Прасолову, жизнь поэта - это взаимообмен энергий между миром и творцом: "Принимай всё от него и отдавай всё ему! - Это и есть жизнь". До всего он хочет дойти сам, своим душевным порывом, своим словом: "Пускай у меня путано, но всё моёБ─╕ Надо писать своеБ─╕ Мне хочется разгульно-широкой песниБ─╕" Для него "быть поэтом в высоком смысле - быть свободным внутренне. Так, чтобы сердце было на ветру, жить сердцем наружу".

Перед нами уже другой Прасолов, божество которого теперь не мысль, острая и беспощадная, а сердце, от которого идет понимание, соучастие, добро. "Хочется делать большое", - признается Прасолов. А путь к нему подскажет только сердце. "Стихи стали требовать от меня действия, полной отдачи моей души, а не только мыслиБ─╕ Чувствую, что начал говорить сердцем".

Во всех его поисках, на всех решительных поворотах сохранялось у него главное - быть самим собой: пусть неустроенным, одиноким, неуспешным, страдающим, но сохранившим свое лицо, не предавшим дорогих заветов.

Явись однажды и останься

Самим собою навсегда. Человек становится шатким, беспринципным, готовым на измены и предательства ради безопасности или удобств, современность дает тому много примеров. Путь к благополучию любой ценой Прасолову кажется гибельным, он "таит в себе смерть, человеческую инфляцию, что и есть уже предсмертная болезнь общества".

Таков прасоловский диагноз эпохи застоя, из которой душа его не нашла спасительного исхода. Эти диагностические строки, взятые из писем поэта (кстати, по глубине и силе они не уступают его стихам), актуальны и в наши приобретательские дни. Простая жажда жизни, не осененная духом и совестью, лишенная высоких помыслов и творческих порывов, оставляет "соленый привкус нищеты".

Так дай нам Бог не увидать земли,

Где изобилье, ставши безобразьем,

Уже томит создателей своих,

И властно подчиняет чувства их,

И соблазняет прихотями разум. Известно, трещина мира проходит по сердцу поэта, и Прасолов не захотел отвести ее от себя, чтобы остаться самим собой. Дело и долг поэта смотреть вперед и выше.

Что мне шумит?

Что мне звенит

Далече рано пред зорями?..

Источник: газета "Коммуна", Б└√118 (26507) | Вторник, 13 октября 2015 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2015

|