|

29.09.15

Как город на семи ветрах

Имя в архитектуре

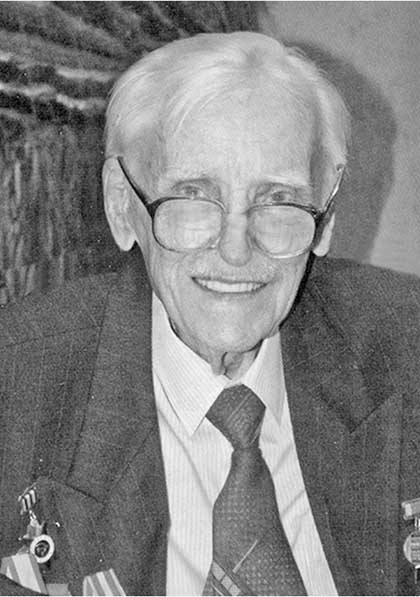

Александр Бузов. Фото Николая Гуненкова

Было это совсем недавно, ровно за три дня до 95-летия признанного зодчего. В тот момент, когда мы с профессором, Заслуженным архитектором России Александром Бузовым (а сегодня как раз у него юбилей!), беседовали о его жизненном пути, вошла его дочь Ольга – тоже, кстати, архитектор. В руках она держала нестандартного размера конверт:

- Вот, папа, тебе прислал поздравление Президент, - и Ольга Александровна протянула отцу поздравительное письмо.

- Значит, ещё меня помнят, значит, не забыли, - только и сказал известный архитектор.

Виктор Силин

Он родился в Гражданскую войну в Тифлисе, на самой окраине большого города, там, где уже начиналось предгорье.

- Всё, как сейчас помню, - говорит Александр Гаврилович. - Наша улица называлась Коджорская. И впоследствии она стала знаменита у литературоведов тем, что по ней прохаживался и был гостем в одном из домов сам Сергей Есенин.

Ольга Александровна приносит отцову акварель, на которой запечатлена улица его детства, бабушкин, Елены Григорьевны Потаповой, дом - просторный и длинный по фасаду, а напротив - грузинская церковь, в которой крестили младенца Александра.

- У меня бабушка Лена - вторая после Бога, - без всякого пафоса, но как-то особенно выразительно говорит Александр Гаврилович.

- А как же мама? - удивляюсь я.

- И мама, конечно, тоже, - соглашается он. - Но от бабули мне досталось очень многое. Она была для своего времени образованный человек и, как я теперь понимаю, интеллигентный. Таким она хотела видеть и своего внука. А ещё она с малолетства водила меня в церковь.

В ту самую, что стояла недалеко от их дома. Проповедовал там отец Николадзе.

- Он был духовником моей бабушки. Владел французским, хорошо пел. И по просьбе бабули взялся готовить меня к поступлению в школу.

Александр Гаврилович на какую-то минуту задумывается и неожиданно говорит:

- Вообще, это удивительно, что я дожил до такого возраста. А ведь мог и в четыре года умереть. И мог не выжить от пули снайпера в войну. Но вот странная эта штука - жизнь: выжил и дожил.

Тогда у четырехлетнего Саши приключилась тяжелая болезнь. Вылечил его врач-грузин.

- Когда дело уже пошло на поправку, - вспоминает Александр Гаврилович, - он взял меня одной рукой под голову, а другой - под ноги. Поднял вверх, а потом неожиданно, как курёнка, держа за ноги, опустил вниз головой. Бабушка в обморок упала. «Ничего, - сказал доктор, - поправится и жить будет долго-долго», - успокоил он моих родственников. Выходит, не ошибся с предсказанием.

Вскоре они всей семьей переехали в Баку. Отец, Гавриил Васильевич, - русский бакинец. Здесь он поступил на службу по финансовой части. А мама занималась по хозяйству - у них росли четверо детей: Надежда, Александр, Владимир и Татьяна - и успевала конструировать и шить театральные костюмы.

- Мама была искусной портнихой, - говорит Александр Гаврилович. - Ей заказывали шить костюмы для спектаклей. И не только. Многие грузинские актрисы обшивались только у мамы. А как она прекрасно рисовала! Этот дар я унаследовал от неё.

В комнате, где мы ведем беседу, на стене висят три линогравюры на балетные темы. Александр Гаврилович замечает мой пристальный взгляд и поясняет:

- Балет - моя особая любовь. В Баку, а потом в Воронеже, куда мы с семьей переехали, я старался не пропускать ни одной премьеры. А ещё люблю цирк. Когда мы проектировали нынешнее стационарное здание цирка, то я познакомился с его тогдашним директором Николаем Бурунским. Как он болел, переживал за то, чтобы в Воронеже наконец-то появилась достойная его цирковой истории арена. И хотя, как мы говорим, этот проект был повторного исполнения - точь-в-точь он повторял здание цирка в Новосибирске - пришлось отстаивать многие вещи. Например, несмотря на сопротивление строителей, удалось сохранить вантовое перекрытие. На тот момент в Воронеже оно использовалось впервые.

- Мы - зодчие, - размышляет вслух Александр Гаврилович. - Значит, созидатели, строители. И тут много зависит от того, с душой ты к делу приник или нет. Где-то я вычитал строчку, которая так и запала: "Строительству души не надобны леса…"

От себя замечу: Бузов как личность мне представляется целым городом (а он его и строил!), стоявшим и выстоявшим на семи ветрах.

Архитекторы - люди зависимые. Почти как актеры. Ходят, естественно, под начальством свыше, что в столице. Но больше всего нервов портят строители! Им бы всё попроще и подешевлеБ─╕ Вот и дом на Плехановской, растянувшийся на полквартала с магазином "Детский мир", явился новым словом в современном градостроительстве для Воронежа.

- Хотя далеко не все задуманное мне удалось воплотить в жизнь, - с горечью говорит Александр Гаврилович.- Тогда все проекты следовало согласовывать в Госстрое СССР. А пройти без потерь это заведение было ой как непросто. Вот и мне пришлось многое переделывать, от чего-то отказаться. Правда, как и задумывалось, на верхних этажах мы всё-таки сделали двухуровневые квартиры.

Здесь же разместили и Дом архитектора. Много лет подряд Александр Бузов избирался председателем Воронежского отделения Союза архитекторов СССР и, как он сам говорит, "надоело слоняться по квартирам, упрашивать то одного, то другого "дядю" дать на время площадь провести собрание или торжественный вечер".

Так, благодаря Бузову в Воронеже появился Дом архитектора.

Вообще-то, в детстве он мечтал стать моряком. И детской мечте не изменил. Когда в 1939 году объявили сталинский призыв добровольцев в Военно-морской флот, Бузов пошёл в военкомат. И его взяли. Он поехал в город на Неве, прошёл обучение и попал на миноносец "Калинин".

А тут вскорости - война с белофиннами. Его первая война, в ту пору Бузову и девятнадцати ещё не исполнилось.

А потом была вторая - Великая Отечественная. Защищал Ленинград в составе шестой бригады морской пехоты. В сорок втором ему поручили доставить секретный пакет командованию первой линии обороны Ленинграда.

- Я почти добрался до цели, - вспоминает Александр Гаврилович. - Уже намеревался "юркнуть" в окоп, как меня настигла снайперская пуля. Пакет передал, а на обратном пути весь кровью изошел. Потом - госпиталь, эвакуация в Киров и списание "подчистую". Левой рукой два года не владел, но со временем все пришло в норму.

Бузов вернулся в Баку и поступил в Азербайджанский государственный индустриальный институт имени М.Азизбекова, одного из 26 бакинских комиссаров, на архитектурный факультет. Рисунок он сдал на "отлично".

На его творческом счету - 55 проектных работ, большинство из которых воплощены в конкретные дома и целые улицы. И среди них - проекты застройки микрорайона "Ипподромный", Северного жилого массива, проект Дворца пионеровБ─╕ Но если спросить самого архитектора, какую свою работу он считает самой главной, то он, не колеблясь ни секунды, ответит: "Памятник Славы на Задонском шоссе - совместная работа со скульптором Федором Сушковым".

Открыли памятник 25 января 1967 года, в день освобождения Воронежа от фашистов. Тогда центральная газета "Советская Россия" писала по этому поводу: "Каменный солдат, сраженный пулей, с тоской смотрит в синее небо. Руки сжимают автомат, ещё не остывший от боя. Грудь задержала последний вздох. Солдат умирает за то, чтобы город жил. А рядом нежно склонилась над маленьким человеком сама Жизнь - юная мать с сыном. Никакая пуля не может остановить Жизнь. Вечный огонь. Белые березы, как воины в почетном карауле".

И вспоминает Бузов ещё об одном памятнике, воплотить в жизнь который не удалось. О памятнике, посвященном кубинской революции.

- Тогда проходил международный конкурс, - говорит Александр Гаврилович. - И наша группа советских авторов - Вадим Шульгин, Мартин Товмосян и я - представила, на мой взгляд, довольно возвышенный и лаконичный образ-памятник. Но международное жюри сочло лучшей работу поляков. Их памятник и был установлен на Кубе.

Спрашиваю Александра Гавриловича, что больше всего беспокоит его в современной архитектуре Воронежа? Он просит меня отдернуть штору на окне, выходящем на улицу Фридриха Энгельса. И тут же становится все понятно: глыба огромного размера, застилая свет, словно наваливается на вас. Это возводят очередной новодел на проспекте Революции в исторической части города, как раз сзади ЦУМа. "Ни один из моих учеников - а их, начиная с 1965 года и по 2010-й, было ого-го сколько - не мог сотворить такого монстра. Да и Госстрой СССР никогда бы подобное возводить не позволил. Это уж точноБ─╕ Да что уж там о грустном, - махнул рукой Александр Гаврилович, - всё-таки у меня юбилей. А вы, кажется, хотели посмотреть мои акварели? Я ведь ещё и пейзажистБ─╕"

Источник: газета "Коммуна", Б└√113 (26502) | Вторник, 29 сентября 2015 года

Источник: Газета "Коммуна"

[Последние]

[Архив]

© Информсвязь, 2015

|